- ニュース

- 私たちの日常にある善悪の考え方や道徳、倫理の根拠を追究する【哲学分野】御子柴善之教授

私たちの日常にある善悪の考え方や道徳、倫理の根拠を追究する【哲学分野】御子柴善之教授

- Posted

- Fri, 07 Jun 2024

哲学の半分を占めるのは、自分で考えるプロセス

私たちが生きるこの世の中には、ものごとを善や悪とする考え方や道徳、倫理などが文化として日常的に存在しています。それらには根拠があるのか、時代によってどう変化しているのか、今の社会が必要としている倫理とは何なのか、といった問いを追究するのが、哲学の一分野である倫理学です。

私は倫理学の中でも特に、環境倫理学に関心を寄せて研究してきました。環境倫理学は地球環境問題を倫理学の観点から考察するもので、1970年代頃に登場した比較的新しい学問分野です。一般的に環境問題対策は「総論賛成、各論反対」という性格をもちます。つまり私たちは、全体の趣旨としては環境問題対策に賛成するけれど、いざ日々の生活で節電やゴミ分別に励むかというと、そうとは限りません。地球規模の問題を、一人ひとりが自分自身の問題として考えることは容易ではないからです。こうした状況に向かい合い、言葉を紡ごうと努めるのが環境倫理学です。私たち個人が、自分からは遠いかもしれない地球環境問題のために、生活を切り縮めてでも改善に取り組まなければならない理由はあるのか、その根拠は何なのか、さまざまな側面から考えていきます。

文化構想学部で担当する「環境問題の論理と倫理」の演習では、地球環境問題だけでなく、動物の権利や食物倫理などもテーマに議論を重ねます。哲学全般に言えることですが、こうした議論の先に、何か答えが出るわけではありません。結論が出ずに宙ぶらりんな気持ちのまま、帰宅する電車の中でふと思い出して考え続ける。それこそが哲学なのです。哲学研究の基本は、文献を読んで哲学者たちの言葉や考えについて理解を深めていくことですが、これは学問の半分の要素に過ぎません。もう半分は、自分で考え抜くこと。哲学者たちの主張をじっくりと検討し、咀嚼して自分の言葉にしたり、あるいは反論したりする、そのプロセスが不可欠です。

原典を読み込むことで発見がある

私のもう一つの研究の柱がドイツ近現代哲学です。18世紀の哲学者イマヌエル・カントを中心に研究をしています。カントの本を初めて手にとったのは高校生のころで、それまで私の興味はもっぱら自然科学に向いていました。自然科学では実験や観察が欠かせませんが、環境条件などによる測定誤差を補正する作業が生じます。自然現象を観測するのも、数値を補正するのも人間なのであれば、その人間を理解しなければ自然科学を深めることはできないんじゃないか。そう思ったことが、哲学を学ぼうと決めたきっかけです。天文学者としても功績を残すカントの名前はもともと知っていたので、勉強の入り口に選びました。ところが、日本語訳された著書を読んでも書いてあることがよく分からない。「分かるようになりたい」という衝動が、大学で哲学を専攻する選択に繋がりました。

振り返ると当時、初めての哲学書に苦戦したのは、読み方をガイドしてくれる手引き書がなかったことも一因でした。哲学や哲学者について教科書的な知識を得られる入門書はあっても、いざ実際に哲学書を読むとなるとその知識だけでは理解が難しく、挫折してしまいがちです。入門書と哲学書の間をうまく繋ぐような本を届けることも、研究者の大事な役目だと考えています。哲学は「考えること」が半分を占める学問であり、自分で考える人が1人でも増えることで進展していきます。人々が考えるための手だてを共有したいという思いがあります。

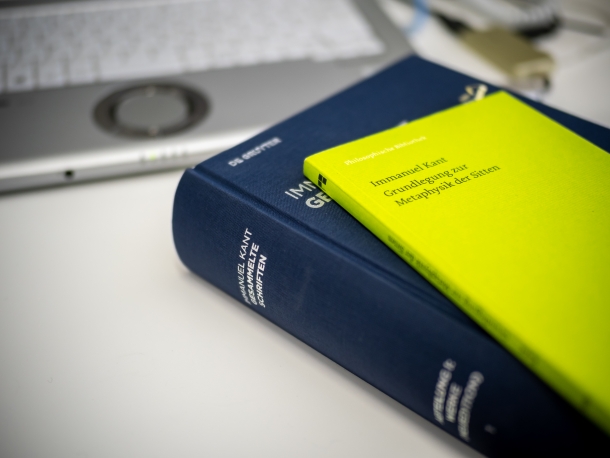

最近の研究成果として、1785年に刊行されたカントの著作『道徳形而上学の基礎づけ』の全訳に取り組み、2022年に出版しました。過去に幾度も日本語に訳され、研究書も各国で刊行されているこの名著を、今回私が翻訳するにあたって徹底したのは、もとのカントのドイツ語の文章にできるだけ忠実に沿うことです。具体的には、定冠詞、不定冠詞、無冠詞を訳し分け、単数・複数形も区別しました。意味が類似する言葉であっても、異なる単語が用いられている場合は、日本語でも別々の訳語を充てています。これらの試みを通してさまざまな発見がありました。例えば、不定冠詞が使われている箇所は、カント自身がその内容について自分の意見をまだ固めておらず、曖昧さを保ちながら記述していることが見えてきたのです。何世紀と読み継がれる古典といわれる書物でも、原典を丹念に一言一句読み進めることで新たに分かることがあります。哲学の面白さであり奥の深さだと思います。

哲学を通して培われる、本質を捉え考える力

人は、自分たちが生きるこの世界を理解したいと考え、その試みを通じてさまざまな学問分野を発展させてきました。その中において哲学は、特定の対象に注目するのではなく、世界や人間を全体として考察し、根幹のところから理解しようとする学問です。つまり哲学を究めることは、ものごとを根本の原理から考える訓練を積むことであり、この経験はどのような職業に就いても必ず活きると思います。前例のない困難な事態に直面しても、問題の本質を捉えて解決策を探り、状況を打開していく力に繋がるでしょう。

大学院の研究では、より深く原典を読み込み、世界に数ある研究文献に接しながら、最先端に立てるよう自分を鍛えていくことが求められます。ときには不安や苦しさを覚える場面もあるでしょう。そこで再び前を向いて進む支えとなるのは、「誰が何と言おうと自分はこの問いを解き明かしたい」という強い思いです。突き詰めたい大切な問いを、学部や修士初めの段階で自分の中に定めておくことをお薦めします。

哲学は高校の教科にはなく、どこか近寄りがたいイメージを持たれがちです。しかし、哲学(フィロソフィ)の語源をギリシャ語に求められますが、それは「知を愛する」の意味で、決して堅苦しいものではありません。知りたい、考えたいと思う人すべてにひらかれた学問です。これから哲学を学ぶ人も、すでに大学で哲学を学んでいる人も、ぜひ怖がらずに2000年に及ぶ哲学の豊かな歴史をひも解き、いろいろな哲学者たちの言葉や考えに触れてください。読んでみて、この人の考えはよく分からない、反りが合わないと感じてもそれでいいのです。自分で考えてみたくなったら、あなたの哲学はもう始まっています。その思いのままに探究してほしいと願います。

早稲田大学文学学術院教授

御子柴 善之(みこしば・よしゆき)

専門は倫理学、カント哲学を中心としたドイツ近現代哲学。

1961年長野県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士課程、博士後期課程で学ぶ。博士後期課程に在籍中、交換留学制度に基づきドイツのボン大学に留学。早稲田大学専任講師、同准教授などを経て、2009年より現職。著書に、『自分で考える勇気――カント哲学入門』(岩波書店)、『カント哲学の核心―「プロレゴーメナ」から読み解く』(NHK出版)、『道徳形而上学の基礎づけ(イマヌエル・カント著、御子柴善之訳)』(人文書院)などがある。

(2024年6月作成)

- Links

- 受験生の方へ