- ニュース

- 造形作品と向き合い、ものを介して見える人間や社会の姿を追う 【美術史学分野】山本聡美教授

造形作品と向き合い、ものを介して見える人間や社会の姿を追う 【美術史学分野】山本聡美教授

- Posted

- Fri, 07 Jun 2024

人間の死を描く「九相図」の謎を探究

鎌倉時代から明治初頭頃まで描き継がれた「九相図(くそうず)」と呼ばれる絵画があります。人間の死体が腐乱し白骨になるまでの変化を九つの段階に分けて描くこの絵画は、元来、自他の肉体への執着を滅却するための「九相観(くそうかん)」と呼ばれる修行に用いられるものであったようで、仏教文化圏に広く分布しています。日本では漢詩や和歌などの文学とも結びつき、絵巻や掛幅など多様な形態で制作されました。人間の生命の終わりを描く九相図には、誰もが逃れ得ない「死」に対する畏れや諦念、それに相反するような生への執着など、普遍的なテーマが内包されています。私はこの九相図を中心に、主として死生観に関わる絵画を研究の対象としてきました。

九相図に出会ったのは、早稲田大学で美術史を学んでいた学部3年生のときです。鎌倉時代の絵画史を扱った授業で先生が作例として紹介してくださり、強烈な印象を受けました。卒業論文では、当時関心のあった現代美術の身体表現をテーマに選びましたが、大学院進学を考えたとき、取り組みたいと思ったのが九相図でした。修士課程を経て、博士後期課程に進んでからは六道輪廻を描く「六道絵」にもテーマを広げて研究を継続。しかしながら博士後期課程に在籍した6年間、私の研究内容は散らばる一方で、成果をまとめることができず模索が続きました。

転機は、博士後期課程を満期退学して、助手や非常勤講師を経て、地方の短期大学で専任講師として教壇に立ち始めた頃、文学研究者と共同研究の機会を持ったことでした。対話を重ねるなかで、私がそれまで視野に入れてこなかった江戸時代の九相図にも目が向くようになり、また、知らなかった説話にも触れ、さまざまな発見がありました。その一つが、九相図は描かれた時代によって、同じ図像でも異なる意味やコンテクストと結びつき、別の読まれ方をしているということです。これに気づいたことで、ようやく作品解釈や、作品同士の関係性に合理的な理解の道筋が見えてきました。長年、暗闇で迷いながらも蓄積してきたものがあったからこそ、ふと外の世界を眺めたとき、謎を解く糸口に気づけたように思います。それより早い段階で他分野の研究者と話す機会があったとしても、突破口は開けなかったと思います。大学院時代に辛抱強く見守ってくださった早稲田の先生方には感謝しかありません。

作品研究と文献研究を両輪とする早稲田の美術史

美術史学は、現存作品や文献史料を通じて、絵画、彫刻、工芸といった造形芸術の歴史を研究する学問領域です。作品がいつ、誰によって作られたのか。どのような材料や技法が使われているのか。その造形が持つ意味や機能は何か。これらの問いを同時代の社会との繋がりも踏まえて明らかにしていきます。さらに、造形が何百年もの時を経た今、私たちの前にある意味についても考えます。誰が、どのような理由で作品を維持してきたのか。いつ修理され、誰から誰の手に渡り、現在はどこにあるのか。そういった作品の来歴をひも解きます。このように美術史学は、もの自体の研究と、ものを介して見えてくる人間や社会の研究の二本柱で成り立っています。近年は、近接領域である歴史学や文学などとも方法論や成果を共有しながら、領域横断的に研究を進めることが不可欠になっています。

早稲田大学の美術史研究は、約100年前にその礎を築いた東洋美術史家、曾津八一の教育理念を受け継ぎます。作品研究と文献研究を車の両輪とすることや、奈良というフィールドを重視することが特徴です。専任教員が7名と、規模においても日本屈指といえます。加えて、早稲田ならではの研究環境の長所が、會津八一記念博物館をはじめ複数のミュージアムがキャンパス内にあり、学生たちがものと出会い観察する経験を豊富に積めることです。また中央図書館の特別資料室にも、世界有数の規模で前近代の写本や版本、絵画資料、古文書といった貴重な資料が収蔵され、大学院生はこれらを自由に利用することができます。

大学院で美術史を究める上では、実物を自分の目で見て情報を記録する作品調査は欠かせません。近年はインターネット上で美術館・博物館の収蔵品の高精細画像が提供されていますが、それだけでは作品の色や質感を正確に捉えることは難しく、ましてや作品の歴史的な位置づけや価値を適切に判断することはできないからです。世界に一つしかない貴重な文化財を自身が責任を持って扱い、一切のダメージを与えることなく調査をやり遂げなければならない重圧と緊張感は、並大抵のものではありません。調査に臨む前に、判断材料となる十分な知識や経験を自分の中に蓄えておくことも不可欠です。ワンチャンスに全神経を集中するその濃密な時間は、美術史研究の醍醐味でもあると思います。

|

|

世代を越えた「集合知」を受け継ぎ、伝える一人に

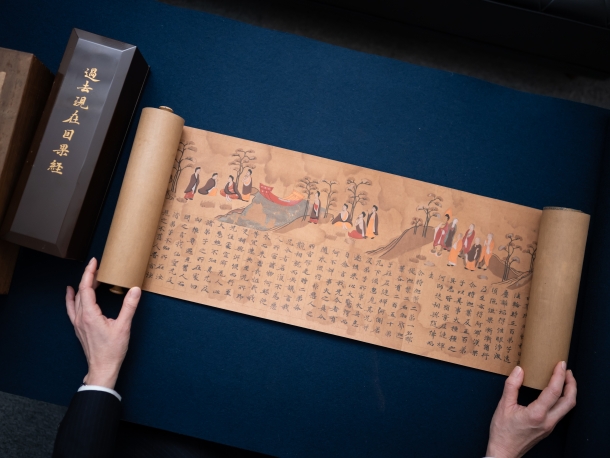

美術史学は世代を越えた「集合知」といえます。一つの造形作品にも、それを生み出した人だけでなく、守り伝えた人々が各時代に存在します。また研究自体も長い歴史の中で脈々と繋がりを持っています。それを物語るエピソードを紹介しましょう。會津八一記念博物館の収蔵品の一つに、會津自身の蒐集品で、後に門弟の安藤更生の手に渡ったある資料があります。「過去現在因果経(絵因果経)」という、奈良時代(8世紀)に作られた絵巻の複製なのですが、その巻子が入る木箱の蓋の裏には、高名な書家でもあった會津の直筆で、

専門として美術の研究を志す人々は、参考資料の取扱には常に注意して粗雑に流ざるやうに自ら警められたし。これ必要なる基礎教養なればなり。

と、後進に向けたメッセージが記されています。日頃から資料を丁寧に取り扱い、ひいては文化財を適切に扱える研究者になるべしと、弟子たちや、時代を越えて現代の教員、学生たちにも激励が送られているようで、胸を打たれます。

美術史学は、伝統的なディシプリン(学問的規範)が比較的強く保たれているため、その修得に歳月を要する領域でもあります。学問が本来持つ自由さや豊かさを味わえるのは、研究生活のかなり先の方かもしれません。そこに至るまでの長い道のり自体に楽しさを見いだせる人が、美術史には向いていますし、伸び幅も大きいでしょう。また、作品や史料が主役となる領域だからこそ、自らは文化財や学術への奉仕者であることを自覚して謙虚な心で、ものが持つメッセージや歴史を丁寧に引き出して伝える姿勢を大切にしてほしいと思います。

造形が持つ意味や、それを生み出した人、守り伝えた人の思いをたどり、解き明かすことに関心がある人は、ぜひ大学院進学を検討してみてください。脈々と繋がる知の営みの中へ謙虚に入っていく姿勢があれば、こつこつと学びを継続することでおのずと結果が伴ってくるのが美術史研究の良さです。美術史家たちの時空をまたぐ壮大なチームプレイの中で、自分にできる役割、自分にしか果たせない役割が、きっと見つかるはずです。

早稲田大学文学学術院教授

山本 聡美(やまもと・さとみ)

専門は日本中世絵画史。

1970年宮崎県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科(芸術学専攻)博士後期課程満期退学。博士(文学)。大分県立芸術文化短期大学専任講師、金城学院大学准教授、共立女子大学准教授、同教授を経て、2019年より現職。著書に『九相図をよむ 朽ちてゆく死体の美術史』(KADOKAWA、平成27年芸術選奨文部科学大臣新人賞・第14回角川財団学芸賞・上野五月記念日本文化研究奨励賞を受賞、角川ソフィア文庫版として再刊)、『闇の日本美術』(筑摩書房)、『中世仏教絵画の図像誌 経説絵巻・六道絵・九相図』(吉川弘文館)、共編著に『国宝 六道絵』(中央公論美術出版)、『九相図資料集成 死体の美術と文学』(岩田書院)、『病草紙』(中央公論美術出版)などがある。

(2024年6月作成)

- Links

- 受験生の方へ