- ニュース

- 大学院進学を迷われている方へ赤裸々に(英文学コース:後藤ゆりさん)

大学院進学を迷われている方へ赤裸々に(英文学コース:後藤ゆりさん)

- Posted

- Tue, 21 Mar 2023

後藤ゆり(修士課程(英文学コース)在学生)

私が英文学コースを志望した理由

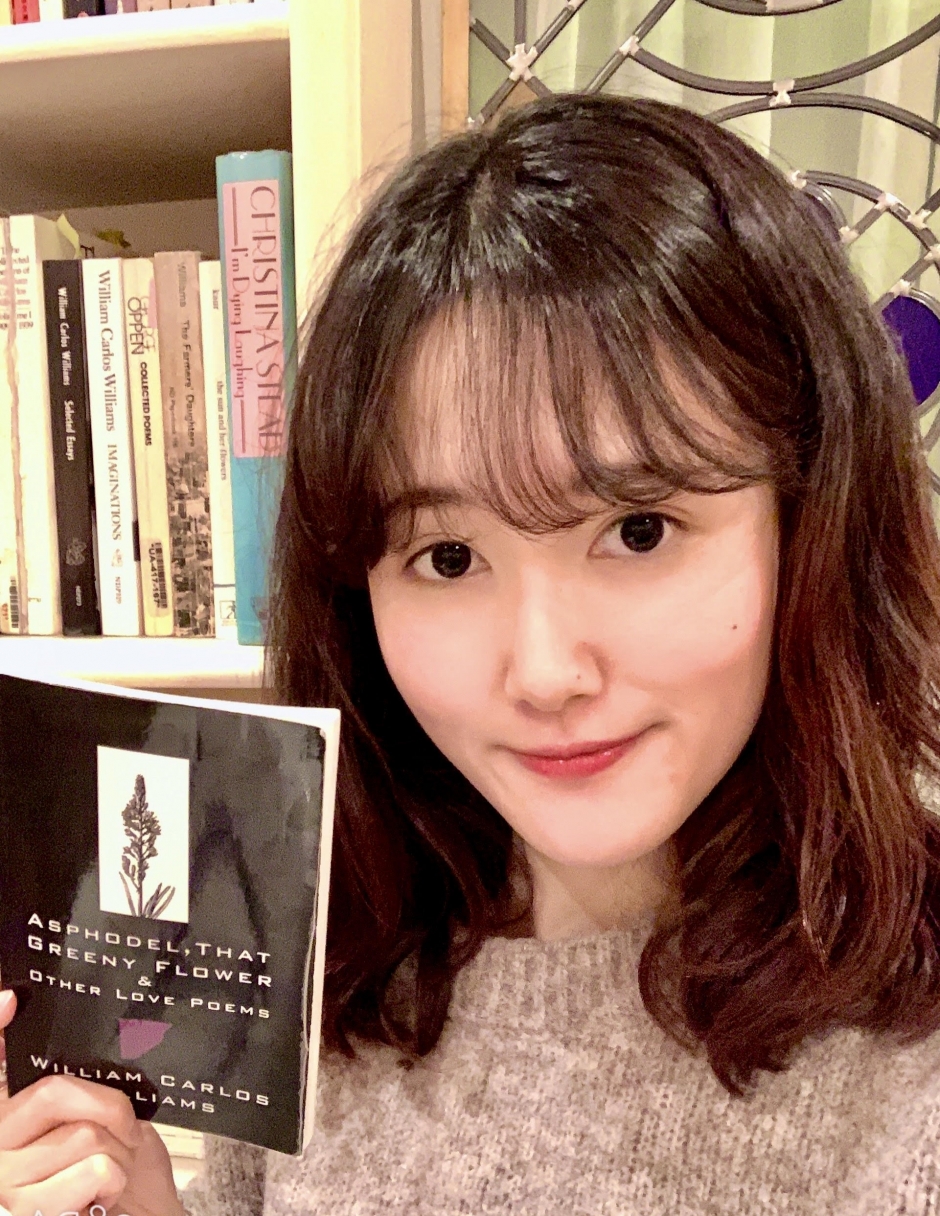

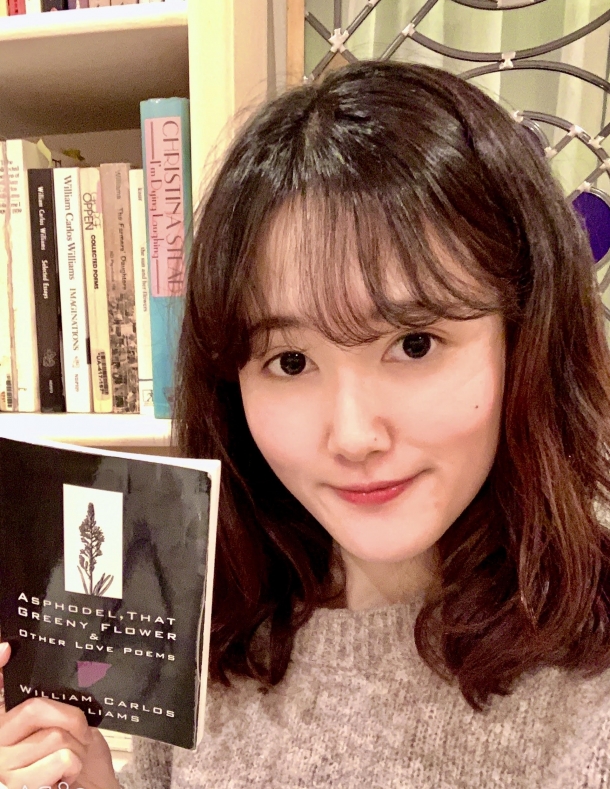

振り返ると私は少し変わったケースかもしれません。学部三年生の秋に就職が決まり、四年生の時に内定先の企業でインターンをしていたのですが、機械のように働きながら漠然と人生に閉塞感を感じたことで、自分の中に「もっと学びたかった」という気持ちが出てきて大学院への進学を決めました。しかし、その時すでに一般入試は終了しており、論文特別選抜入試という方式で受験しています。私が研究しているウィリアム・カーロス・ウィリアムズという詩人は身近な「日常」に焦点を当てる人です。例えば、裏庭に置かれた誰かの赤い手押し車など。ウィリアムズの詩と出会った時に心を奪われたのは、一つ一つの簡素な言葉が一篇の詩の中に映し出す重層的なイメージの効果でした。それは私にとって「生命の感覚(今ここに“生きている”という感覚)」を鮮明にしてくれると同時に、書き手の静かな優しい眼差しを感じさせてくれる。でも、わからないところもあって、現段階の自分には見えていないものが多く隠れているように感じました。もっと知りたい。もっと詩の言葉を紐解けるようになりたい。そのような気持ちから私は英文学コースに進むことを決めました。

英文学コースの雰囲気、教員・学生などとの交流

もしかすると「大学院」といえば、厳粛な雰囲気を想像されるかもしれませんが、私が知っている英文学コースは入学前に想定していた以上にオープンで身近な存在です。肩の力を抜いて、時には自分の至らなさを開示しても大丈夫。先生方との距離が近いため、非常に密度の高い充実した学びの環境が用意されています。学外からも様々な専門分野をお持ちの先生がいらしているため、新しい発見のチャンスも沢山あります。少しでも大学院進学について、「漠然と興味がある」「好きなことを探究したい」「自分に時間を与えたい」といった気持ちがあって状況が許すなら、ぜひその気持ちを人生の後回しにせず、今大切にしてあげてみてください。その価値はある場所です。もし大学院に進んだ後に進路を変更したいと思った場合でも、院卒だからといって就職が不利になるということはありません。ちなみに、私が大学院で得た何より大きなものは、「人との出会い」というお金では買えないものだったと思っています。この記事を読んでくださった方に、新しく英文学コースでの対話に参加していただけたらとても嬉しく思います。

研究にかける思い

生まれた場所や言語の違いが生むものは、身に纏うものの違いという表層の差異。たとえば私たちは日々、目に映らない「当たり前」を意図せず身に纏っています。けれど文学は、いくら肌の色や言葉や文化を差別化したとしても、人々が同じ人間であるという否めない事実を浮き彫りにしていくように感じます。遠い国で違う時間を生きる誰かと、日本に暮らす私は、本当は同じ。好きな人がいて、守りたい家族がいる、同じ人間です。時としてこの社会が人々の間に分断を要請するのであれば、小説や詩はそれをすり抜ける言葉の「近さ」でもって対話を試みています。そして読者は、別々の世界に住む人々の間に不意に見出される接点を目の当たりにする。私は詩の言葉を紐解くことを通して、人と人との接点を生む小さなきっかけになることができたらと思っています。

修了後の予定

私は自分に自信がないタイプです。でも修士時代はあまり、長々と一人反省会を開いたり、うまくいかない現実にヘソを曲げたりする時間はありませんでした。なぜなら英文学コースで出会った先生方や同期の姿が、偏に目の前のことに真っ直ぐで誠実だったからです。ある時、指導の先生から「論文は自分を責めることではない」という言葉をいただいて、はっとさせられました。私は自分を責めることで言い訳をして、本質から目をそらしているのかもしれない。そのことに気がついて、周囲の姿に倣いながら自分なりに真正面から手元にある作品(英語圏文学)と向き合えば、外国文学に触れるからこそ得られる感覚があります。それは、たしかにこの世界は繋がっているということです。直接は目に見えない遠く離れた場所と。もちろん紙の上に書き残されていることだけが全てだなんてあり得ない。それは事実だと思います。今はまだ難しいけれど今後は少しずつ、自分の肌で感じた言葉にならないものを含む生きた声の体験にまで手を伸ばす発信を目指していきたいと思っています。

プロフィール

東京都出身。早稲田大学文化構想学部文芸・ジャーリズム論系卒業後、早稲田大学大学院文学研究科英文学コースに進学。在学中はアメリカのモダニズム詩人William Carlos Williamsについて研究。修士論文の題目は「1930年代におけるウィリアム・カーロス・ウィリアムズ詩論」。

(2023年2月作成)

- Links

- 先輩紹介ページ