- ニュース

- 一生勉強です(日本語日本文学コース:長田和也さん)

一生勉強です(日本語日本文学コース:長田和也さん)

- Posted

- Wed, 27 Apr 2022

長田和也(公益財団法人五島美術館大東急記念文庫学芸員)

私が日本語日本文学コースを志望した理由

私はいわゆる帰国子女なのですが、周囲には「国際的」であることを称揚する言葉が溢れており、かえって日本のことをもっと知りたいと思うようになりました。また学部二年でコースを選択する際には、相対的に人数の多い日本語日本文学コースの方が一人でいる自由を享受出来そうだとも考えていた気がします。

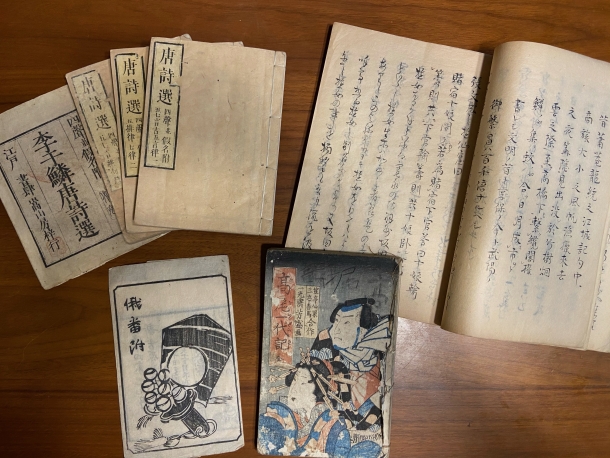

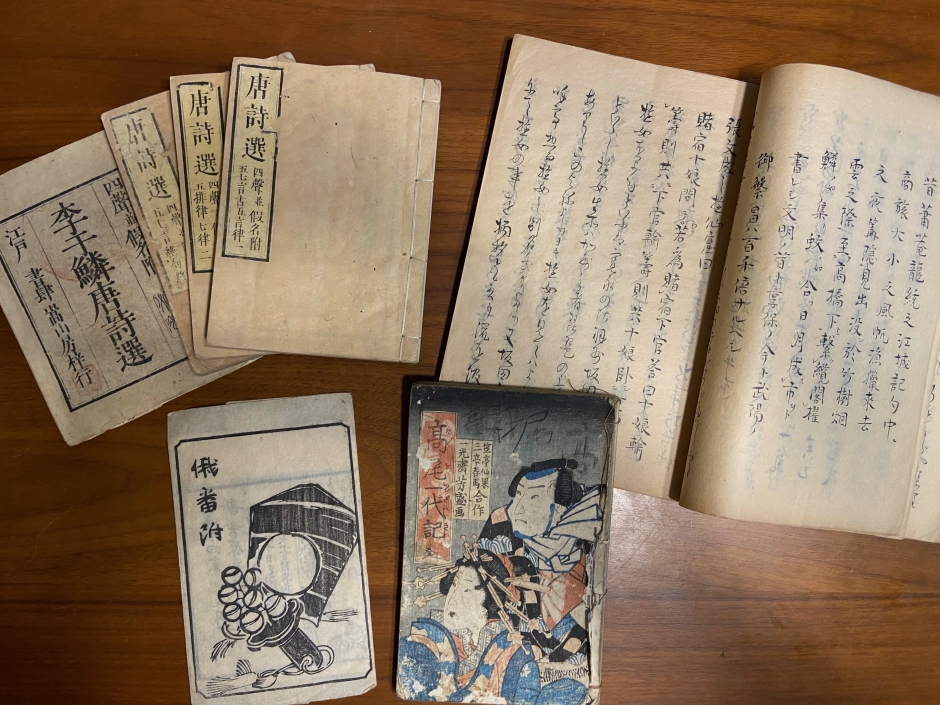

国語の教科書に載っていないことを勉強したいと思い、江戸時代の洒落本という文藝を中心に読んでいるうちに、当時実際に流布していた和本を手に取って見るのが面白くなって、気が付いたら修士課程に進んでいました。そして修士課程がとても楽しかったのでそのまま博士後期課程に進みました。

日本語日本文学コースの雰囲気、教員・学生などとの交流

日本語日本文学コースの院生は時代・分野別に分かれた研究室に所属することになりますが、コース室や年に一度の国文学会秋季大会などで他分野の人とも交流する機会があります。また日々机を囲む院生の中には自分より遥かに人生経験の豊富な方や留学生もいます。「一人でいる自由」などと考えていた私でしたが、結果的に沢山の仲間に囲まれて院生時代を過ごしました。

指導教授の池澤一郎先生からは江戸漢詩文の奥深さ、作品の価値を前向きに文章化することの重要性などを教えていただきました。また授業の他に研究会も開かれており、そこでは早稲田出身の様々な先生の教えを受ける機会があります。手紙の会という研究会では江戸時代の書簡文を読む楽しさを学びました。こうした経験は現在、勤務先の所蔵する資料を扱う際や、併設の美術館で講座を担当する際に活かされています。

研究にかけた思い

世間では「役に立つこと」「正しいこと」の重圧が日々強まっているように感じています。一方で、研究は自分自身が関心を持ったことについて調べ、必要を感じたら発表するという極めて個人的な営みだと思います。しかしその営みを続けていく中で、見守ってくださる先生や先輩、資料閲覧でお世話になる図書館や各所蔵機関の方々、苦楽を共にする同級生や後輩の存在に助けられました。別の言い方をすると、大学院では短所を減らすことよりも長所を伸ばすことを求めてもらえます。

人は何かに縋らずに生きていくことが難しい生き物だと考えていますが、私にとっての「何か」は研究なのだと思います。

修了後、博士後期課程での生活を振り返って

現在の私にとって早稲田の街は「非日常」空間なのですが、キャンパスを往来し、図書館を自由に利用出来る学生の皆さんを大変羨ましく思います。また周辺の飲食店・書店街を歩いていると過去の色々な出来事を思い出します。学部時代から数えて約十年早稲田にいましたが、もっと楽しんでおけば良かったと思っています。

プロフィール

東京都出身。早稲田大学文学部日本語日本文学コース卒業後、早稲田大学大学院文学研究科日本語日本文学コースに進学。博士(文学)早稲田大学。博士論文の題目は「近世遊里文藝の研究―近世中期から明治期にかけて―」。現在は公益財団法人五島美術館大東急記念文庫学芸員。

(2022年3月作成)

- Links

- 先輩紹介ページ