- 受験生の方へ

- 教員インタビュー

Faculty Interviews on Research

教員インタビュー

早稲田大学文学研究科では、蓄積してきた総合性・独創性を生かし、多様な研究が行われています。

教員が自身の研究内容について、テーマと内容、目標・手法に意義、またそこに至ったきっかけやこれからの展望等を深く語っています。

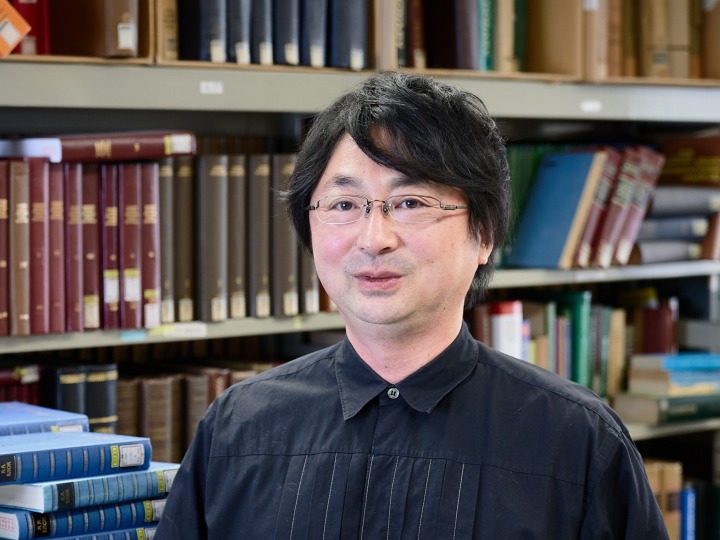

「ロシア・フォルマリズム」へのあまりフォルマリスティックでないアプローチ 【文学分野】八木君人准教授

「研究している人たち」を研究するという…… 私は、広めにとれば19世紀末から1930年代初頭にかけて、帝政ロシア/ソビエト連邦で起こった「ロシア・アヴァンギャルド」という文化現象について研究しています。この […]

「ロシア・フォルマリズム」へのあまりフォルマリスティックでないアプローチ 【文学分野】八木君人准教授

「正解」にとらわれず考え続けた先に“新たな発見”がある【文学分野】小黒昌文教授

“世界一長い小説”との出会い 専門はフランス近現代文学です。大学院では19世紀初頭から20世紀初頭までのフランス小説をおもな守備範囲としながら、マルセル・プルースト(1871-1922)という作家の生と作品 […]

「正解」にとらわれず考え続けた先に“新たな発見”がある【文学分野】小黒昌文教授

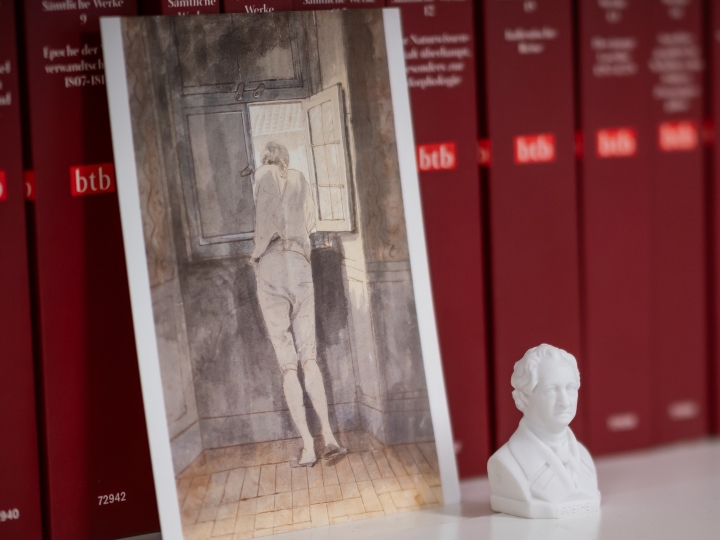

文学作品や先行研究との豊かな対話を味わってほしい【文学分野】武田利勝教授

初期ロマン派のシュレーゲルを中心に研究 1800年前後の近代ドイツにおける美学、自然哲学、文学を研究しています。中でも中心に据えてきたのが、初期ロマン派の最も重要な理論的指導者の一人とされるフリードリヒ・シ […]

文学作品や先行研究との豊かな対話を味わってほしい【文学分野】武田利勝教授

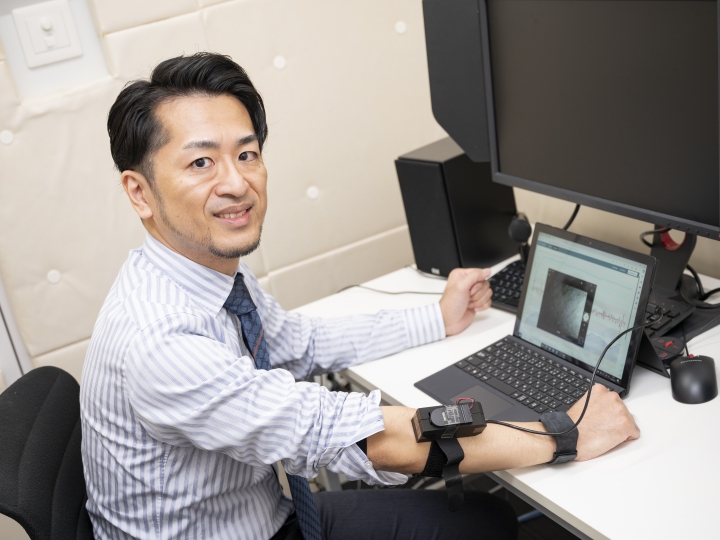

心理学実験を用いて「感性」を測定し、その仕組みに迫る【心理学分野】片平建史准教授

芸術分野だけでなく製品デザインにも関わる「感性」 「心」という目に見えないものを、人の行動を手がかりに探究するのが心理学です。私はその中で、「感性」を対象とした研究を専門としています。ここで言う感性とは平た […]

心理学実験を用いて「感性」を測定し、その仕組みに迫る【心理学分野】片平建史准教授

造形作品と向き合い、ものを介して見える人間や社会の姿を追う 【美術史学分野】山本聡美教授

人間の死を描く「九相図」の謎を探究 鎌倉時代から明治初頭頃まで描き継がれた「九相図(くそうず)」と呼ばれる絵画があります。人間の死体が腐乱し白骨になるまでの変化を九つの段階に分けて描くこの絵画は、元来、自他 […]

造形作品と向き合い、ものを介して見える人間や社会の姿を追う 【美術史学分野】山本聡美教授

私たちの日常にある善悪の考え方や道徳、倫理の根拠を追究する【哲学分野】御子柴善之教授

哲学の半分を占めるのは、自分で考えるプロセス 私たちが生きるこの世の中には、ものごとを善や悪とする考え方や道徳、倫理などが文化として日常的に存在しています。それらには根拠があるのか、時代によってどう変化して […]

私たちの日常にある善悪の考え方や道徳、倫理の根拠を追究する【哲学分野】御子柴善之教授

文字や表記をどのように捉えてきたのかを明らかにしたい 【日本語学分野】澤崎文准教授

ひらがなやカタカナとは違う万葉仮名の使われ方 私は上代の万葉仮名を対象に、古代日本語の文字や表記を研究しています。上代とは奈良時代以前の時代を指しますが、この時代にはまだひらがなやカタカナがなく、万葉仮名で […]

文字や表記をどのように捉えてきたのかを明らかにしたい 【日本語学分野】澤崎文准教授

「居場所」をキーワードに子どもや若者の多様な学びのありようを考える 【教育学分野】阿比留久美教授

学校だけにとどまらない、人が学び育つ場 私の専門分野である社会教育とは、学校教育・家庭教育以外のあらゆる学びを指します。教育と聞くと学校をイメージする人が多いと思いますが、人が学び、育つ場所は学校だけではあ […]

「居場所」をキーワードに子どもや若者の多様な学びのありようを考える 【教育学分野】阿比留久美教授

複雑に絡み合う東ヨーロッパのナショナリズムの根源を探る 【史学分野】中澤達哉教授

なぜ人は国民や民族の名のもとに争うのか スロヴァキア史やハプスブルク帝国史をはじめとする中・東欧の近世・近代史を研究しています。東欧に関心を持ったのは、高校3年生だった1989年に東欧諸国で起きた体制転換が […]

複雑に絡み合う東ヨーロッパのナショナリズムの根源を探る 【史学分野】中澤達哉教授

社会とともに変遷する「人間関係」を多様な観点から検討する 【社会学分野】石田光規教授

( NPOと連携した孤独・孤立に関する研究にも注力 社会学の中でも特に、ネットワーク論や人間関係論を専門に研究しています。この分野に進んだのは、大学院修士課程での指導教員がネットワーク論の専門家だったことがきっかけです。 […]

社会とともに変遷する「人間関係」を多様な観点から検討する 【社会学分野】石田光規教授