- ニュース

- 「早稲田を人形文化研究のメッカに」文化構想学部 菊地浩平准教授(新任教員紹介)

「早稲田を人形文化研究のメッカに」文化構想学部 菊地浩平准教授(新任教員紹介)

- Posted

- Mon, 19 May 2025

自己紹介

地元の公立中学から早稲田大学本庄高等学院に入学して以来、早稲田大学とのかかわりは20年以上になります。第一文学部に入学し、大学で最初に受けた授業が岡室美奈子先生の基礎演習で、松尾スズキやケラリーノ・サンドロヴィッチ、マーティン・マクドナーなどの演劇作品に触れて衝撃を受けたこと、そして何より先生がとても楽しそうに授業をするのを見てうっかり憧れてしまったことで、その後の進路が8割方決まってしまいました。残りの2割は、色々ありますが、超楽観的な性格や、『人形劇とパロディ』という卒業論文で演劇映像専修最優秀論文賞をいただいたことなどでしょうか。結局、大学院でも岡室先生の指導を仰ぎ、このたび表象・メディア論系で同僚になる僥倖に恵まれてしまい、人生の運をすべて使い果たしたような気分です。

といいつつ、学部生時代の思い出というともちろん授業だけではなく、和田修先生の引率で参加した佐渡島合宿や長野県大鹿村への取材旅行は忘れられませんし、自主映画を撮ったり、早稲田祭で芝居やコントをやったり、卒業式当日に新宿のパーティルームで謝恩会の幹事を務めたりといったことも楽しかった記憶があります。

私の専門分野、ここが面白い!

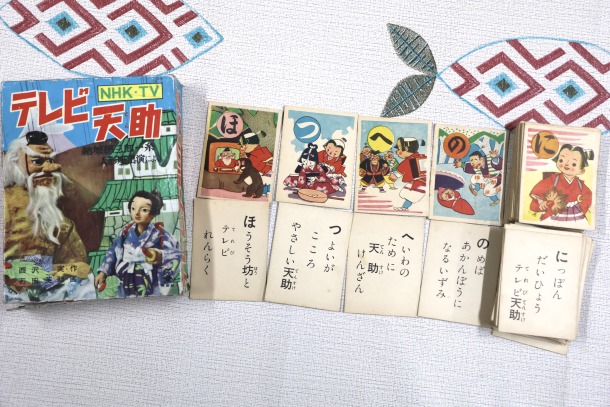

基本的には現代人形劇を専門としています。博士論文では『テレビ天助漫遊記』、『チロリン村とくるみの木』、『ひょっこりひょうたん島』といったNHKで放送された初期テレビ人形劇作品を取り上げ、そのテレビ史的意義を明らかにしました。初期のテレビはほぼ全ての番組が生放送で、とりわけテレビ人形劇は子ども向けのイメージが先行していたこともあって映像はもちろん、台本などの関連資料がほとんど残っていません。

しかし色々と調べてみると、テレビ局に出入りしていた人形劇団やその関係者、コレクターの手元に多くの資料が残っていることが分かってきました。また、元々は舞台で活動していた人形劇団がテレビという新しいメディアに進出し、当初は番組制作の中心にいたものの、テレビが黎明期を脱し成熟していくにつれて徐々に居場所をなくしていく切ないドラマが、各作品の背後にあることも浮き彫りになってきました。そこで、時代のうねりに翻弄される人形劇団の人たちの視点から、テレビ史を再構築すべく論文を書き上げました。

その一方で、人形劇以外にもぬいぐるみ、着ぐるみ、ドール、アンドロイド、アバターと言った多岐に渡る人形文化も守備範囲にしています。近年はぬい撮りが流行していることもあって、ぬいぐるみ関連の取材を受けることも多いです。人形劇も人形文化もまだそこまで研究が盛んではないですが、早稲田を人形研究のメッカにしたいという野望がありますので、ひとりでも多くの同志の皆さんに早稲田大学でお会いできるのを楽しみにしています。

プロフィール

きくち こうへい。1983年生まれ。埼玉県鴻巣市出身。早稲田大学大学院文学研究科表象・メディア論コース博士後期課程退学。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、早稲田大学文化構想学部 表象・メディア論系助教、白百合女子大学人間総合学部児童文化学科准教授等を経て2025年4月より現職。専門は現代人形劇、人形文化論。2019年に一般社団法人日本人形玩具学会学会賞、2019年と2022年に早稲田大学ティーチングアワード総長賞を受賞。単著に『人形メディア学講義』(河出書房新社、2018年)、『こころをよむ 人形と人間のあいだ』(NHK出版、2022年)、『こころをよむ 人形は人間のなんなんだ?』(NHK出版、2024年)がある。

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。