- ニュース

- 「ことばの歴史と生きたことばと」文化構想学部 加藤大鶴教授(新任教員紹介)

「ことばの歴史と生きたことばと」文化構想学部 加藤大鶴教授(新任教員紹介)

- Posted

- Fri, 19 Apr 2024

自己紹介

私は日本語学の研究者です。学生時代、偶然書店で出会ったのが三浦つとむ『日本語はどういう言語か』でした。これが私が日本語学に出会ったファーストコンタクトです。そこには高校までの国語の授業では聞いたことがない文法の理論が記されていて、大げさかも知れませんが、世界が一変するような衝撃を受けました。次の衝撃的な出会いが大野晋『日本語の文法を考える』でした。実はこの本で衝撃を受けたのは本編ではなく、よりによって付録についている奈良時代以前の音に関する記述でした。古代の音(後にそれは「上代特殊仮名遣い」というのだと知ります)が分かると文法の起源が分かるというものですが、古代の音を知るための重要な文献資料はなんといっても万葉集です。万葉集は万葉仮名と呼ばれる漢字で記されているので、その漢字の音を古代の中国語から再構していくと、古代の日本語の音が分かる、という途方もない(と感じられた)世界が広がっていました。何と面白い世界があるんだろうと、手に汗握るほどの知的興奮を覚えた記憶がいまも残っています。ちょうど授業には秋永一枝先生が担当される「国語史」という科目があり、それが現在私が専門にする領域への本格的な入り口だったような気がします。

ジブリ映画『おもひでぽろぽろ』の舞台となった山形市高瀬地区の鯉のぼり

長い大学院時代が終わってから、山形県山形市にある短期大学に勤めました。そこで文献だけではない、生の方言に触れ、学生達と伝統方言や新しい方言の衰退や隆盛の調査をしました。自分も長くその土地に生活していると、ことばが客観的分析が可能な対象となるだけではなく、文化やアイデンティティを背負い込んだ生きた存在であるということが実感できます。ご当地の芸人さんとシンポジウムをしたときに聞いた、関西方言の「なんでやねん」がほしくて「どだなだず」を作ったというエピソードは、ことばがメディアや感情によってダイナミックに生成されるんだという大事なことを私に教えてくれました。次に関東の女子大に移りました。そこでは嫌が応にもことばとジェンダーの問題に直面せざるを得ませんでした。「女ことば」は近代以降の産物であると学びながら、ではそれ以前の世界にことばの性差は存在したのかといったことを考えるきっかけともなりました。

歴史言語学をメインフィールドとしながら、寄り道をしているうちに「時空を超え、文化の複合的な構造を解明」するという文化構想学部複合文化論系に着任しました。みずみずしい感性を持つ学生さん達とことばの学問に向き合えることを楽しみに思います。

私の専門分野、ここが面白い!

私の主たる専門は、日本語の音の歴史です。なかでも漢語のアクセント史を文献と生の発音(往々にして地域言語)から明らかにしていくことに関心を持っています。

身近な事例からアプローチしてみましょうか。新海誠監督『すずめの戸締まり』に、草太という登場人物の祖父が話すシーンがあります。その祖父は「無(む)になる」を平板型のアクセントで発音します。これは「身(み)になる」とか「気(き)になる」などと同じ発音で、関東に育った方は違和感を持つはずです。多くの方は「絵(え)になる」とか「木(き)になる」と同じ頭高型で発音するでしょう。実はこの声優は松本幸四郎(現松本白鸚)氏で、歌舞伎の世界の人でした。一般的に歌舞伎の世界では古い発音を大事にします。今から半世紀前に刊行された『明解日本語アクセント辞典』を紐解くと、確かに草太の祖父が発音した平板型の古いアクセントが記載されているのです。

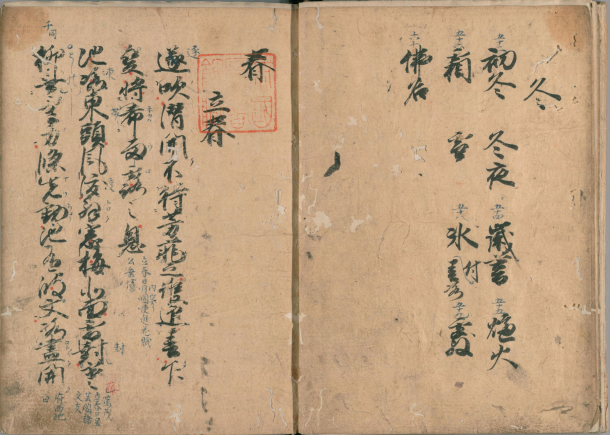

国立国会図書館蔵『和漢朗詠集』デジタルコレクションから。行間に音調記号などが注記される

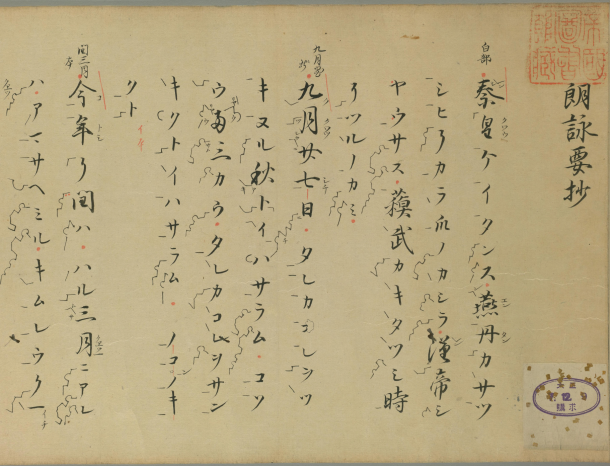

こんな風に、生の発音やメディアに現れた発音を切り口としても、アクセントの歴史を垣間見ることができます。いま私が取り組んでいるのは『和漢朗詠集』鎌倉時代写本群の音調記号と、漢詩朗詠の音楽的メロディの両面から、当時の漢語のアクセントを探る試みです。これもある意味で文献と生(に近いメディア)の発音と言えるかも知れません。並行して作っている「資料横断的な漢字音・漢語音データベース」を使って数理・量的な側面からも検証するということができれば、いずれ現代の京都アクセントにどうつながってくるか、というところまで論じられるかも…と夢想しています。こうした取り組みを積み上げて、漢語のアクセント史を解明したいと思っているのです。

国立国会図書館蔵『朗詠要抄』デジタルコレクションから。詞章の横にある曲がりくねった博士譜がメロディを表す

生のことばや文献資料から歴史を探っていく営為には、知的好奇心をいたくかきたてられませんか。関心のある学生さん、共に学びましょう。

プロフィール

かとう だいかく。1973年東京都生まれ、言語的な生育地は愛知県稲沢市。人生で一番長く住んだのは山形県山形市。早稲田大学第一文学部日本文学専修卒業。同大学大学院文学研究科日本文学専攻博士後期課程満期退学。博士(文学)。東北文教大学短期大学部(旧山形短期大学)講師、准教授、跡見学園女子大学教授を経て、2024年4月より現職。『医心方 声点付和訓索引 字音声点・仮名音注索引』(アクセント史資料研究会、2001)、『漢語アクセント形成史論』(笠間書院、2018)など。

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。