- ニュース

- 「東洋で哲学しよう――今さら? 否! 今こそ朱子学」文化構想学部 垣内景子教授(新任教員紹介)

「東洋で哲学しよう――今さら? 否! 今こそ朱子学」文化構想学部 垣内景子教授(新任教員紹介)

- Posted

- Mon, 06 Jul 2020

自己紹介

小説を読むのが好きだという程度の他愛のない理由で文学部を受験することを決めた私は、大学入学後は授業そっちのけで文芸サークルの活動にのめり込みました。サークルの勉強会で初めて知った文芸理論に興味をもち、そういった方面のことを学ぶ専攻に進みたいと思ったのですが、皮肉なことにサークル活動に夢中になった分一年生の成績は惨憺たるもので、結局望んだ専攻へは進めず、最も人気がなく定員に余裕のあった東洋哲学専攻に進むしかありませんでした。当時の私は、「東洋哲学」が何ものなのかもわからず、身から出た錆ということも忘れて我が身の不運をうらむやら呪うやら、まったく途方に暮れて大学を受け直そうかとさえ考えていました。それでも、東洋哲学専攻で出会ったすばらしい先生のお蔭で、なんとか気を取り直し、今ではそれを専門に研究するまでに至りました。本当に、人生はわからないものです。自分で選んだ道ではなかったものの、今では最も自分に合った道であったと思い込んでいます。

というわけで、もし皆さんの中でやりたいことが見つからないとか、どういう専門に進むべきか決められないとか、ぐずぐず思い悩んで立ち止まっている人がいるのならば、そんなに深刻に考える必要はないと思います。サイコロでもふるように、えいやっと何か一つ決めればよいのです。あるいは、もう目の前にやらなければならないことがある人は、これが自分の本当にやりたいことなのかなどとうじうじ考えずに、目をつぶってやればよい。何をやったとしても同じこと、ずっとやっていれば面白くなります。大切なことはやり続けること、本当の楽しさはやってみなければわからないものです。

私の専門分野、ここが面白い!

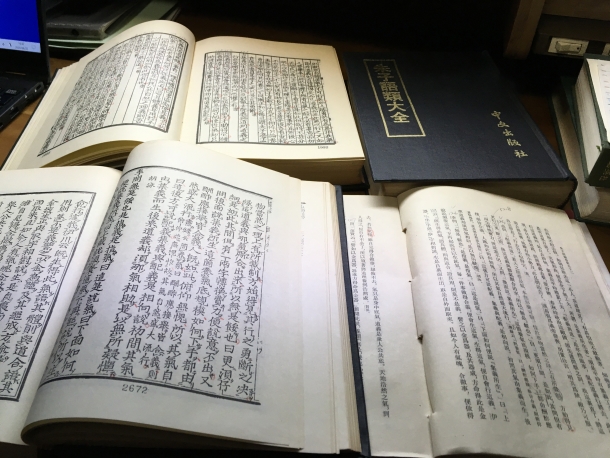

私の専門は「朱子学」です。自分で選んだ専門ではありませんでしたが、これが実に魅力的で手強い研究対象なのでありました。「朱子学」と聞くと、古めかしい封建道徳であるとか、幕藩体制を支えた御用学問であるとか、あまり面白そうな印象はないのかもしれませんが、「朱子学」の最優先課題は意外にも「心」の問題です。いかにして自由で安定した「心」を保つことができるのか、「心」という、いつの時代の人にとっても気になる問題をとことん考えたのが「朱子学」なのでした。信じられない、という人には、手前味噌ながら拙著『朱子学入門』(ミネルヴァ書房)をお勧めします。きっと「朱子学」のイメージが一新されることでしょう。

「朱子学」は中国で生まれた思想ですが、かつて日本にも大きな影響を与えました。「朱子学」はかつて東アジア共通の思想原理であったのです。その「朱子学」は、今を生きる私たちにとって本当に過去の遺物であるのか、私たちのものの考え方や価値観に「朱子学」の影響はないのか、しっかり見極めなければなりません。「朱子学」を知ることは、東洋に生きる私たちが過去を見つめ直し、現在の自分自身を新たに発見することにもつながるのです。

プロフィール

1963年生まれ。早稲田大学第一文学部哲学科東洋哲学専修卒業、同大学院文学研究科東洋哲学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。明治大学文学部心理社会学科哲学専攻教授を経て2020年より本学文学学術院教授。著書『「心」と「理」をめぐる朱熹思想構造の研究』(汲古書院、2005)、『朱子学入門』(ミネルヴァ書房、2015)。訳注書『「朱子語類」訳注』(汲古書院)。

- 先生方の紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。