- Featured Article

生物医学の歴史を変える

生体分子測定のイノベーション

Fri 14 Jul 23

Fri 14 Jul 23

早稲田発研究開発型ベンチャー BioPhenoMAの挑戦②

2023年4月、早稲田大学発の新たな研究開発型ベンチャーとして、株式会社BioPhenoMA(バイオフィノーマ)が設立されました。同社の基幹技術は、教育・総合科学学術院の伊藤悦朗教授が開発した「極微量タンパク質検出」。その汎用性の高さから、生物医学分野に革新をもたらすことが期待されています。

本記事では、伊藤教授およびBioPhenoMA社で代表取締役を務める藤井直人氏への取材を通じ、大学発ベンチャーが拓く未来社会への可能性をご紹介。基幹技術「酵素サイクリング改良法」の先進性を解説した前編につづき、後編ではBioPhenoMA社の事業構想をお伝えします。

BioPhenoMA社の核となる

生体分子測定技術の潜在的ニーズ

早稲田大学理工学部出身の伊藤教授は、学部時代に物理学を専攻。物質を測定することの重要性を学んだのは、とある授業での教員からの一言だった。

伊藤教授「電子顕微鏡の先生に『感度を一桁高めることが、どれだけ大変かをわかっているか』と言われたことが、鮮明に記憶に残っているんです。生物や医学の歴史を振り返った時、顕微鏡やPCRの発明など、測定技術のイノベーションが世界を大きく変えているのだと実感しました。私は研究者として生物学の道に進んだわけですが、現在もそうしたマインドが生きているのでしょう」

ビジネスにおいて知見が少なかったと語る伊藤教授は、早稲田大学のベンチャー支援を活用した

苦節の末に「酵素サイクリング改良法」を発明した伊藤教授は、大学発ベンチャーの創出を目的とした「早稲田大学PoC Fund Program」に採択され、「極微量タンパク質測定による抗がん剤スクリーニングシステムの開発」プロジェクトをスタートさせた。さまざまな企業の開発部門やベンチャーキャピタルの人々と交流する中、投資家の紹介で出会ったのが、現在の協業パートナーである藤井氏だ。

藤井氏「自分の事業を展開したいと考えていた私は、より長期的な未来を見据え、生物多様性に着眼していました。伊藤先生の技術は、検出できなかった物質を見つけ出すことを可能にします。それは人類にとって、これまで知ることが難しかった世界を、新しく知るチャンスを得た、ということです。日本の優れた研究技術が、未来を創り出す可能性を感じました」

帝人株式会社出身の藤井氏は、プロジェクトマネジメントや新規事業開発に強みを持つ

グローバル展開と領域拡大を目指し

着実な一歩を進めていく

二人の出会いにより、2023年4月に研究開発型ベンチャーとして出発したBioPhenoMA社のビジョンは、「世界中の人々と生物が、健やかに、共存できる世界を目指す」。同年5月には、早稲田大学ベンチャーズ株式会社(※1)からの約2億円の資金調達に成功し、現在は小型かつ超高感度を実現する製品の開発を進めている。

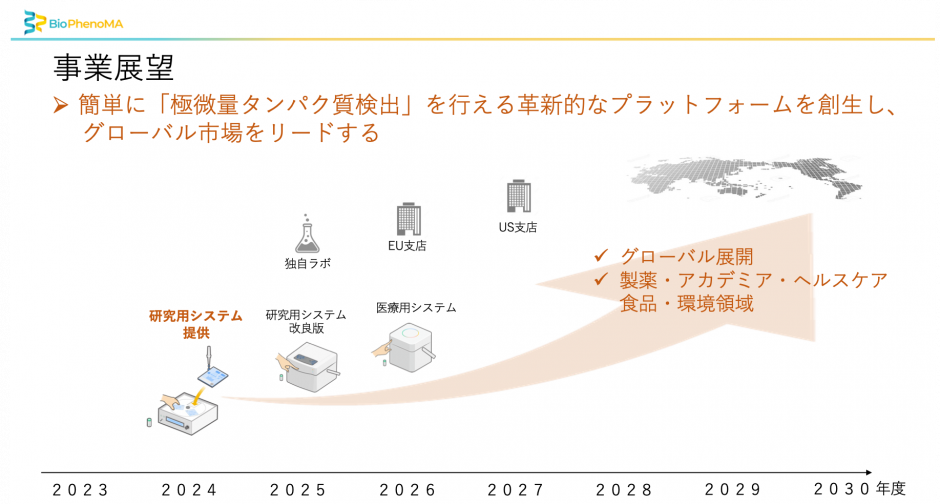

伊藤教授「私たちが目指すのは、誰もがどこでも簡単に『極微量タンパク質検出』を行える、革新的プラットフォームの創生です。そしてその先には、生物医学分野のさらなる進歩に貢献したいという気持ちがあります。タンパク質が検知でき、さまざまな領域に応用されることにより、科学の歴史は大きく前進するでしょう。その基盤をつくることが、私たちの役割です」

藤井氏「世界には他にも、タンパク質検出にアプローチするスタートアップは存在します。私たちの強みは、検出可能な最小量を示す『検出限界』において優位であることです。精度が高まれば、採血に依存せず、尿や唾液、涙からも検出することができます。つまり、ヘルスケアにおけるテーマの一つ、非侵襲(※2)にも寄与できるはずです」

BioPhenoMA社の事業展望

BioPhenoMA社は製品開発の後、まずはアカデミア・製薬企業をターゲットに、脳神経・がん領域における共同研究等で活用してもらうことを目指している。その後、欧州と米国を中心にグローバル展開を図りながら、ヘルスケア、食品、環境などフィールドも拡大。

伊藤教授「残念ながら、新型コロナウイルスに次ぐパンデミックは、近い将来必ず発生します。未知の物質や疾患は人類を襲い続け、環境や生態系の破壊が流れを加速させるでしょう。一方で、宿敵に立ち向かう技術もまた、日々進化しつづけます。私たちBioPhenoMA社は、そんな力を信じ、次の世代が進む道を少しでも拡げていきたいと考えています」

BioPhenoMA社の挑戦は始まったばかりだ。日本の大学発ベンチャーは、未来の人類社会をどのように変えていくのだろうか。知とビジネスの融合をリードする、同社のアントレプレナーシップに期待がかかる。

※1 早稲田大学ベンチャーズ(WUV)…学問の活用を図る新たなスタートアップ企業を創設し、ディープテック領域の創業投資に特化したベンチャーキャピタル

※2 非侵襲…身体に負担を与えないことを意味する言葉。医療分野では、例えば患者の身体に器具を挿入することなく検査や治療を行う方法を指す

撮影=早稲田大学 先端生命医科学センター(TWIns)