- Featured Article

タンパク質検出の革新がもたらす無限の可能性

Fri 14 Jul 23

Fri 14 Jul 23

早稲田発研究開発型ベンチャー BioPhenoMAの挑戦①

2023年4月、早稲田大学発の新たな研究開発型ベンチャーとして、株式会社BioPhenoMA(バイオフィノーマ)が設立されました。同社の基幹技術は、教育・総合科学学術院の伊藤悦朗教授が開発した「極微量タンパク質検出」。その汎用性の高さから、生物医学分野に革新をもたらすことが期待されています。

本記事では、伊藤教授および同社代表取締役・藤井直人氏への取材を通じ、大学発ベンチャーが拓く未来社会への可能性をご紹介。前編では同社が開発した基幹技術「酵素サイクリング改良法」の先進性にフォーカスします。

極微量タンパク質の検出において

ブレークスルーを実現

病気をはじめ生体内の現象の多くには、タンパク質の働きが影響している。しかし、がんやウイルス性疾患に関わる極微量のタンパク質を検出することは困難であり、生物医学領域における課題となっていた。その原因は、タンパク質が増幅できないことだ。

伊藤教授「PCR(※1)検査で知られるように、遺伝子を解析する技術は、これまでの歴史の中で実現してきました。それは、遺伝情報を持つ核酸を増幅できるからです。ただし遺伝子解析の場合、細胞の生死に関わらず核酸が増幅してしまうため、生体現象を正確に捉えることができません。新型コロナウイルスのPCR検査において、罹患がわかっても完治は判断できず、長期の自宅待機を余儀なくされたのはそのためです」

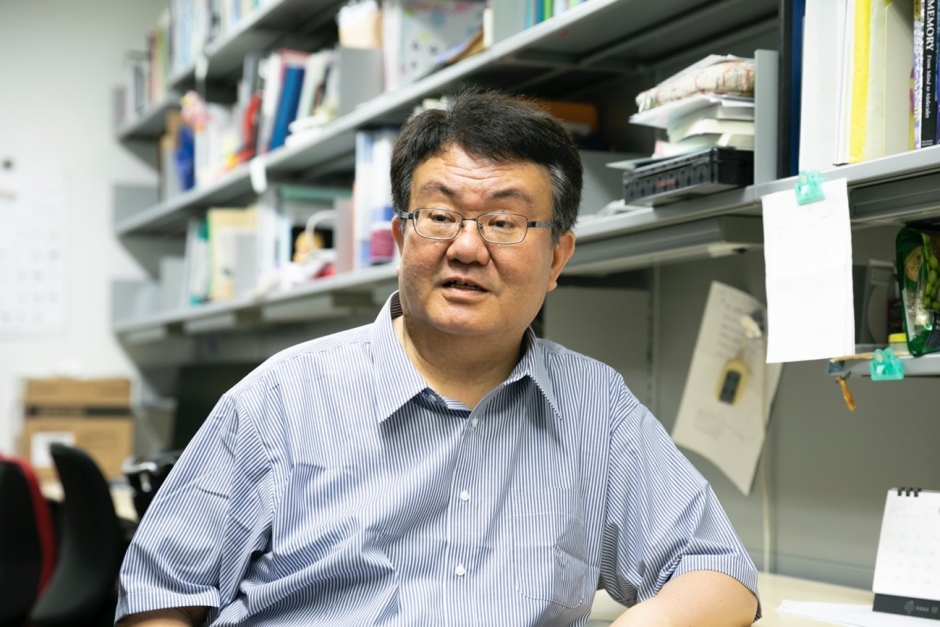

BioPhenoMA社CSO (Chief Scientific Officer)、教育・総合科学学術院の伊藤悦朗教授

生体現象の正確な分析のためには、働きの主体にあたる、特定かつ微量のタンパク質の検出が必要だ。しかしタンパク質には増幅方法が無いことから、極微量の対象物を検出するのは、砂漠で針を探すような作業。技術的にほぼ不可能とされてきた。

伊藤教授「私は長きにわたり、この問題に取り組んできました。これまでタンパク質を検出する方法として2つの手法がありました。一つ目は、抗体でタンパク質を挟み、酵素を介した発色シグナルを検出する『サンドイッチELISA法』。もう一つは、2種類の酵素による反応を利用してシグナルそのものを増加させる『酵素サイクリング法』。どちらもシグナルに対する感度に限界があることが課題だったのですが、私は二つの方法を組み合わせるアイデアでこの課題を解決する『酵素サイクリング改良法』を発明することができました」

「酵素サイクリング改良法」。三角数のように発色シグナルを増やせるため、高感度かつ短時間のタンパク質検知が実現する

この「酵素サイクリング改良法」により、飛躍的に発色の量を増やし、短時間で特定のタンパク質を検出することが可能になった。伊藤教授は前例のなかったこの方法により、特許を取得。同技術の独自性を説明するのは、BioPhenoMA社代表取締役の藤井氏だ。

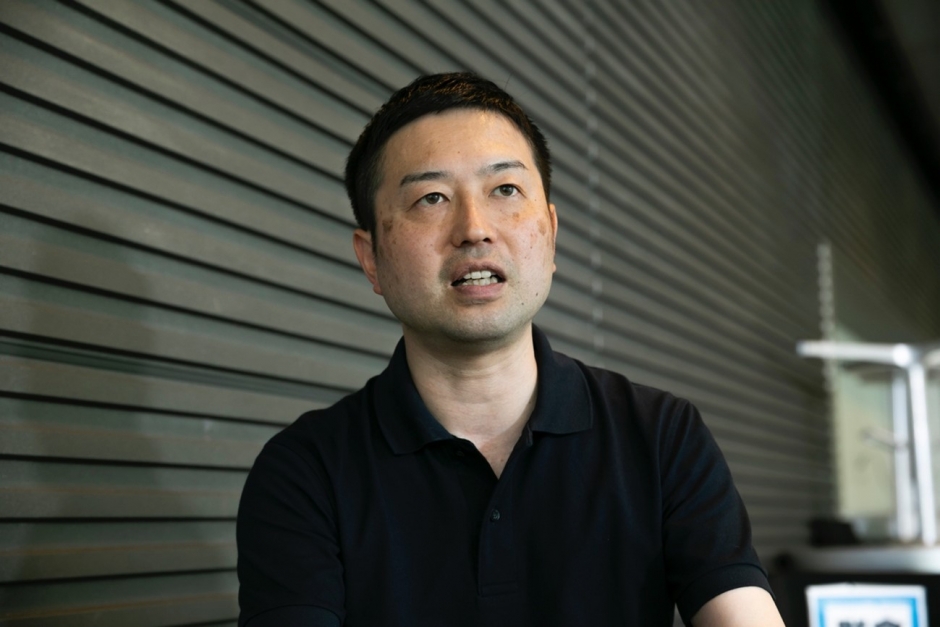

藤井氏「『酵素サイクリング改良法』に匹敵する検出方法として、『質量分析法(※2)』があげられます。しかし装置が大型かつ高額である上、前処理に時間がかかり、経年劣化に伴うメンテナンスも必要です。一方、発色シグナルを増やすという、極めてシンプルな『酵素サイクリング改良法』を応用すれば、小型の検査キットでタンパク質を検出できます。場所を選ばず、短時間で、誰もが特定のタンパク質を見つけ出せるのです」

BioPhenoMA社CEO (Chief Executive Officer)、藤井直人氏

※1 PCR…ポリメラーゼ連鎖反応。DNA(デオキシリボ核酸)を増幅させる方法で、1983年に米国の生化学者キャリー・マリスが開発した

※2 質量分析法…質量分析器を用い、質量スペクトルを測定することにより、化合物の同定や検出を行う方法

酵素サイクリング改良法が実現する

人類社会の課題解決

酵素サイクリング改良法のニーズは、ウイルスや細菌の迅速な同定にとどまらず、幅広い領域に拡がっている。がんでは、がん細胞が放出する「エクソソーム」に含まれる極微量の特定のタンパク質が、周囲の細胞を悪性化させることが近年判明した。そのタンパク質を標的にできれば、治療を大きく前進させることができる。また、アルツハイマー病では、原因とされるタンパク質「アミロイドβ」を血中から検査する方法に注目が集まっているが、酵素サイクリング改良法を用いることで、より簡便に検査できるようになり、早期発見につながるかもしれない。

伊藤教授「アルツハイマー病に限らず、ALS(筋萎縮性側索硬化症)やパーキンソン病など脳・神経疾患の診断にも応用できると考えています。また、タンパク質は人間以外の生体現象にも影響するため、鳥インフルエンザや狂牛病の検出、食品や上下水道における異物検知などにも応用できるでしょう。検査キットが開発できれば、途上国のような環境における医療シーンにも役立てられるはずです」

可能性が広がる伊藤教授の技術は、BioPhenoMA社の設立を経て、世に送り出される日を迎えた。では、BioPhenoMAはどのようなビジネスを展開し、社会を変えていくのだろうか。記事後編では、同社の事業構想に焦点をあてる。

撮影=早稲田大学 先端生命医科学センター(TWIns)