【地球科学専修】進化古生物学:化石に記録された生命進化と地球環境変動 (守屋 和佳教授 教授の部屋/研究室紹介)

- Posted

- Mon, 31 Aug 2020

教員情報

- 教員名:守屋 和佳 教授

- 学科専攻専修:理学科地球科学専修

- 専門分野:進化古生物学・古海洋学

未知との遭遇:進化古生物学研究室

進化古生物学とは、化石記録に見られる進化を研究しようとする学問です。私たちの研究室では、地層に残された古生物の形態や生態、種の多様性の変動や、炭酸塩化石の炭素・酸素同位体比などの地球化学的手法を合わせて生命の進化の歴史、地球の古環境の変遷を解析しようとしています。

進化古生物学研究室では、学部4年生から博士課程の学生・大学院生が、様々な時代について多様な手法で研究をしています。特に、地球化学的手法を用いた研究に力を入れており、古生物の棲息場所や生活様式の進化と絶滅や、過去の海水温や生物生産性などの海洋環境についての解析に取り組んでいます。化石そのものを観察して生物について解析する手法と、化石に隠された化学的なデータを解析する手法を組み合わせて、生物の進化と地球環境の変動との関連を明らかにすることが私たちの研究室全体の大きな目的です。

1mmにも満たない小さな生物から、地球の過去の環境を推測する

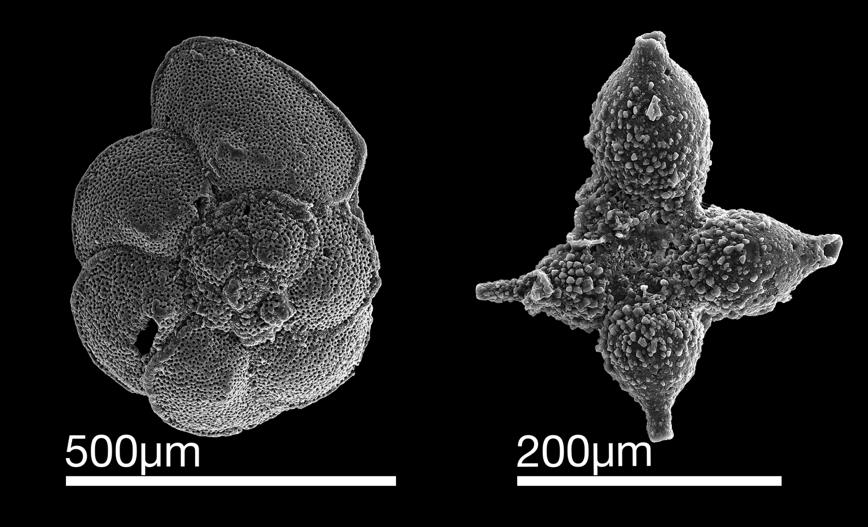

研究室では、白亜紀のような温暖な時代や、現在の南極氷床につながる氷床が初めて形成された始新世/漸新世境界において、有孔虫と呼ばれる原生生物の化石を用いて研究を行っています。国際深海科学掘削計画(IODP; International Ocean Discovery Program)という、国際的な海洋研究プロジェクトにて採取された深海底の堆積物試料を用いた研究では、恐竜やアンモナイトの絶滅で知られる6600万年前の白亜紀/古第三紀境界(K/Pg)境界や、地球の気候が大きく変動した3400万年前の始新世/漸新世境界といった、地球史における大きなイベント時の浮遊性生物の化石記録や形態から古環境の解析を行っています。世界で唯一の貴重な試料を用いて研究を行うことができます。

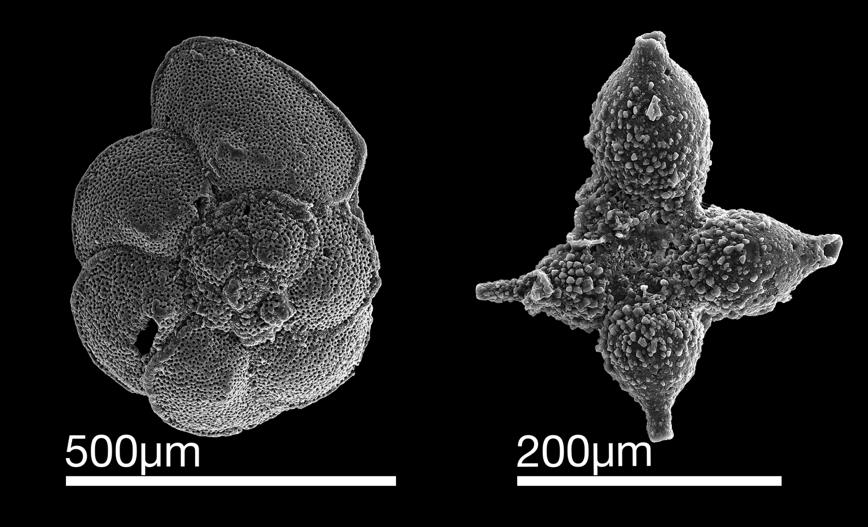

また、野外調査で得たアンモナイトなどの大型の化石試料を用いた化石の産出様式や形態解析、現代の海洋調査にて採取された現生の浮遊性生物や二枚貝の生態や形態の解析にも取り組んでいます。肉眼では見えない小さな浮遊性生物の化石を用いた研究では、実体顕微鏡や電子顕微鏡用いて観察を行い、化石の多様性や形態の解析を行います。

約1億年前の白亜紀に生息していた浮遊性有孔虫の電子顕微鏡写真

IODP第342次航海で採取された、恐竜やアンモナイトが絶滅した白亜紀/古第三紀境界の堆積物

最新の手法で“世界初”に触れる

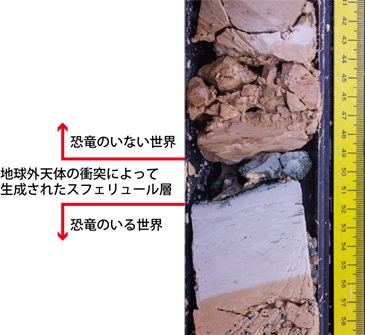

進化古生物学研究室では、昨年度から研究室に導入された安定同位体比質量分析計を用いて、炭酸塩化石の炭素・酸素同位体比分析や,有機分子の炭素・窒素同位体比分析を行っています。これらの手法からは何がわかるのでしょうか?ここではその方法のうちの一つ、有孔虫の殻の酸素同位体比を使用する方法を紹介します。海洋に棲息する有孔虫は、その多くが直径1mmにも満たないような小さな炭酸カルシウム(CaCO3)でできた殻を持っています。この殻は海水に含まれるカルシウムイオンと重炭酸イオンから形成されますが、ここに含まれる炭素や酸素の同位体比が古環境を解析する鍵となっています。

この宇宙空間に存在する元素の中には,いくつかの安定同位体を持つ元素があります。例えば、天然で見られる安定同位体として、炭素は12Cと13Cの2つ、窒素は14Nと15Nの2つ、酸素は16O、17O、18Oの3つが知られています。有孔虫は殻を形成する時の水温によって、周囲の海水から取り込む16Oと18Oの割合が異なるため、CaCO3の殻に含まれる酸素安定同位体の比を分析することによって当時の海水温を逆算することができます。研究室に設置されている安定同位体比質量分析計では、真空中でCaCO3に酸を滴下し、発生したCO2をイオン化させ、その粒子を磁場の中に放出します。荷電粒子が磁場の中を移動するとローレンツ力が働き,その力は荷電粒子の質量に比例することは皆さんもよく知っていると思います。この作用により、12C16O16OからなるCO2と13C16O16Oや12C16O18OからなるCO2の移動軌跡が異なることから、各々を検出することで安定同位体比を計測することができます。こうして明らかになった海水温を用いることで、当時の海水温の季節変動や海流の変化など、地球の古環境変動を解析するのです。

IODPの試料や、私たちが野外調査や海洋観測で採取してきた試料は、世界中の誰よりも先に私たちが手にした試料です。それを最新の手法で分析することで、自らの手で世界初の分析結果を得ることができます。化石から遥か昔の古環境を知る面白さと、世界で唯一の試料から得られる結果を人類で一番最初に目の当たりにするという、ワクワクした気持ちを感じることができるのが本研究室の研究における大きな魅力です。

安定同位体比質量分析計(Elementer, isoprime precisION)

先輩の声

- 進化や古生物というワードを聞くと恐竜などの大型の生物を思い浮かべる方は多いと思いますので、この研究室の様な研究というのはあまりしっくりこないな、と思うかもしれません。実際、僕自身も恐竜について学びたいと思い進化古生物学研究室に進みましたが、今では、肉眼で見えないほどの小さな生き物の化石の中に、過去の地球の環境に関する情報が詰め込まれているということにとても魅力を感じています。皆さんも一緒に、顕微鏡をのぞきながら大昔の地球に思いを馳せてみませんか?

- 研究室では専門分野の研究を行いますが、教育学部に属しているため、教育学や歴史学、社会学など学部の他学科の講義を受けることができます。古生物学を本格的に学びながら、文理を問わない多様な学問に触れる機会が多くあることも本研究室の魅力のひとつであると思います。

- Links

- オンラインオープンキャンパスに戻る