【生涯教育学専修】教育社会学のアプローチで大学教育について考える (濱中 淳子教授 教授の部屋/研究室紹介)

- Posted

- 2020年8月31日(月)

教員情報

- 教員名:濱中 淳子 教授

- 学科専攻専修:生涯教育学専修

- 専門分野:教育社会学・高等教育論

教育社会学のアプローチで大学教育について考える

私が教育社会学という学問領域に出会ったのは、大学2年生の秋。初めて受けた教育社会学の授業の光景は鮮明に覚えています。授業開始とともに黒板に英語の文章を書き始めた担当教員。その文章にはEducationという単語が含まれています。「どうやら、授業の内容に関係することらしい…」。学生たちは急ぎノートを開き、書き写し始めました。5分ほど経った頃でしょうか、板書を続けていた担当教員が突然振り向き、私たちに対してこう問いかけたのです。「きみたち、なんで黒板に書かれた文章を書き写しているの?誰か書き写せという指示をした?指示もされていないのに、なぜ書き写しているのだろう?きみたちは知らず知らずのうちに『学校化』されているんだよ」。

教育社会学は、「教育や学びに関して私たちが『当たり前』だと思っていることを問い直すための視点」を与えてくれる学問です。私は、こうした教育社会学のアプローチを用いながら、とくに大学教育にみられる問題、謎について、日々検討を加えています。ひとつ例を挙げてみましょう。いまの日本の大学進学率は5割強です。なかには「大学進学は当たり前」と思っている高校生もいるようですね。では改めて、大学に進学することのメリットは何でしょうか。「大学での学びが将来役に立つから」。それも1つの答えです。でも、だとすれば、どのように役に立つのでしょうか――仮説を立て、調査分析を重ねながら、いまの日本の大学教育の意味を読み解く。このような研究に取り組んでいます。

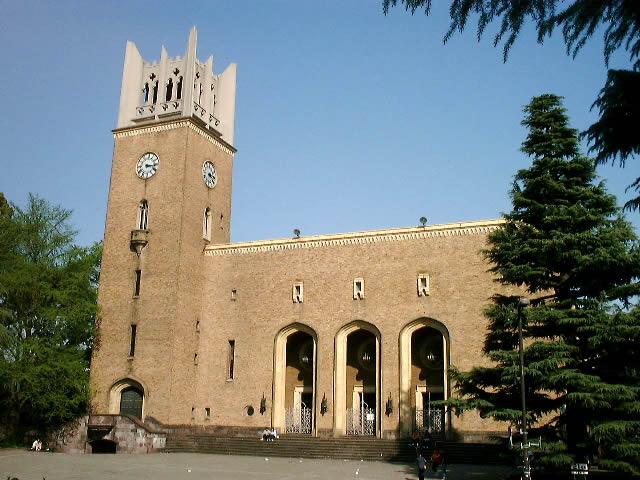

たとえば、早稲田大学に進学することにはどのような意味があるのでしょう?

いまのところまだ「すっきり」している研究室―数年後は不明

2019年春に早稲田大学教育・総合科学学術院の教授になりました。それまでは油断をすると書類の雪崩が起きるような部屋で仕事をしてきましたが、その状況を猛省し、引っ越すにあたってかなりの断捨離(書類と書籍の処分)を行いました。この写真は、引っ越しして間もない頃。まだ整理されている状況です。

そして2020年秋――書類はできるだけ電子化する、書籍もできるだけ電子書籍を買う、という地道な努力を続け、なんとかこの写真の状態は保たれています。研究室を訪れてきてくれた学生とも、すっきりした部屋での方が落ち着いて議論できることもあり、現状を死守したいところです。

ただ、書類はなんら問題ないのですが、どうも電子書籍はしっくりこない…。それで最近はまた紙書籍に手を出しはじめました。いまはコロナ禍でのテレワーク、徐々に自宅(兼研究室)の本棚が悲惨な状態になりつつあります。

通常の生活に戻れば、これらの書籍は大学の研究室に持ち込まれることになります。さて、そのとき研究室はどうなるのか。日常に戻ることを祈りつつ、興味半分、怖さ半分といったところです。

2019春、引っ越しを終えたばかりの研究室

ぜひ、早稲田大学でおおいに「悩んで」みてください

実は私自身、高校時代まで「大学の教員になる」ことなど、まったく考えていませんでした。まさに想定外のキャリアを歩んでいるわけですが、それは大学で教育社会学という学問を知り、その魅力にはまったからに他なりません。

学問の世界は想像以上に広く、深いです。また、キャンパスの中にはたくさんの出会いがありますので、進学と同時に、世界は急速に広がっていくでしょう。「いい意味での裏切り」に満ちているのが大学生活です。ぜひ、この早稲田大学で多くのヒト・モノ・コトに出会ってください。そして、すでにそれなりのプランを描いているとしても、自分は何をしたいのか、改めて悩んでみてください。恥ずかしいぐらいベタですが、その経験は必ずみなさんの財産になると思います。

- Links

- オンラインオープンキャンパスに戻る