音楽家×作家×俳優がつくるステージ「人類のレシピ」

早稲田大学文化推進部、平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)、actあくと~社会とつながる演劇プロジェクト~共同主催の演劇公演『人類のレシピ』が10月14日、15日に早稲田大学小野記念講堂にて上演されました。演劇を教育の場で活かす実践として、プロの演出家、作曲家、俳優に交じり学生7名が出演しました。

自分ではない、「他者」を演じることを通して、他者と向き合う経験をする。演劇の「他者を理解するツール」という側面に注目し、他者になりきる過程に学びの機会を見出しています。この企画は昨年の公演『のがれの町~エピセンタ~』の企画・監修を務めた石野由香里助教(WAVOC)による、「演劇的手法を用いて他者の立場に立ち、社会貢献に活かす」授業と課外プロジェクトから発展しました。

物語のテーマはタイトルでもある「食」。短編と中編の織り交ぜられた物語の中では、登場する何十もの人物たちが「食べる」と「食べられない」の間にある格差や、それを生み出す社会の構図に不条理を感じます。その不条理は実際に食べてきた食べ物となって消えることなく「天国の記録館」に残されていきます。

「食」は社会を映す鏡であると言えるのです。

学生は、その中で、不条理を訴える証言のシーンを演じました。

文字で見た台詞を単に覚えるのではなく、その言葉が自然と身体のどこかから湧き出すように稽古を重ねていくうちに、台本通りに読むのではなく、空間に訴えなくてはいけないと思うようになっていきます。

稽古中においても作曲家自身による生演奏が常に寄り添ってくれたお蔭で、そこで立ち上がる音に触発されて、臨場感溢れるシーンの情景や感情が立ち上がって行きました。

その時は、役者としての自分自身を超えて、役の人物である他者としての気持ちになっていました。演じることから、他者の気持ちを自分の中に見いだすことができたような瞬間でした。

物語を“観た”で終わらせない

物語を物語で終わらせず、自分の身近な世界に置き換えて演じてみる。そうすることで、『人類のレシピ』を観たことも、舞台に込められたメッセージも心の中に刻んでほしいという願いのもと、観客の方も一緒に「演じることから気付く」経験ができるワークショップを企画しました。

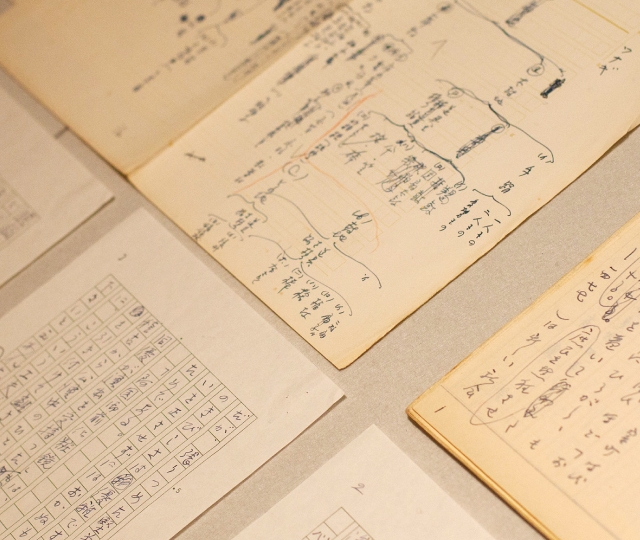

まず、物語の要となる「天国の記録館」を再現したセットを作り、私たちが物語の世界に入ってみました。物語の中心となる人物が、自身を取り巻く社会の不条理を映し出した「食べ物」を目の前にしたときに、どのような言葉を口にするのか。それを演出家の方に台本にしてもらい、参加者全員で朗読しました。

自分と登場人物の感情や、それを引き起こす社会環境の比較をすることで、普段は感じることのない社会の不条理を身近に感じることができました。

次は反対に、物語を私たちの現実世界に入れるために、不条理を感じられる実際に身の回りで起こっている2つのシーンを演じました。

ここでは、物語の中だけでなく現実社会にも食べることに困っている人とそうでない人がいること、そして普段は気が付かないけれど、仕草や言動に目を向けてみるとその存在に気が付くことができるということがわかります。

1つ目のシーンでは、パン屋でパンを買わずに、いつも試食用のパンだけを持っていく人のシーンを演じました。

2つ目のシーンでは、パン屋で代金の支払を済ませた後、商品を受け取ろうとしない人のシーンを演じました。

これは実際に、パン屋さんでアルバイトをしている学生の1人が経験した出来事です。自分の身近にも確かにいそうだなと思う人を、実際に自分が演じてみることで、相手の気持ちや生活など普段は考えの及ばない部分を想像することができました。

そして、最後に、この2人が「天国の記録館」でお互いのテーブルの上を目にしたら、何を言い、どんな行動をとるのだろうか想像して演じてみました。それぞれのテーブルの前には、生まれてから死ぬまでに自分が食べてきた食事の全てが並べられているのです。

テーブルからは、生涯のその人の生きざまがあらわれてくるようでした。高級だけれど、冷たい感じのする食べ物なのか。質素だけど愛情のこもった手料理なのか。スーパーで買った総菜ばかりが並ぶの。あるいは「食べられない」日々を過ごすこともあったのか…。

このシーンを演じた参加者の姿を見て、実際にそのパン屋の店員をしていた学生の目から自然と涙が溢れ、「もう少し温かくお店に迎えてあげられたのかもしれない。」という気持ちになりました。

物語の世界から自分の身の回りの世界で実際に起こっている出来事に置き換えて演じてみることで、今までどれだけ自分のものさしで物事を見てきたのか気づかされます。今までだって別に誰かに意地悪をしてきたわけではないけれど、もしかしたら見過ごしてきてしまった人がいるかもしれないことに、ワークショップを通して会場にいたみんなが気づくことができました。

Photo by 山口 敦、早稲田大学

文責:早稲田大学商学部3年 井桁雪乃