第5回インタビュー「勉強と遊びが地続きな場所」

文化構想学部に所属する4年生3人によって結成された演劇ユニット”matawa”とどらま館制作部がコラボしてお届けするインタビュー連載企画「エンゲキを“構想“する」。

最終回の第5回では、2月公演中止決定までの経緯や長期的なユニット創作について訊いていく。

▷マツモトタクロウ(写真中央)

1998年10月28日生まれ/文化構想学部、文芸・ジャーナリズム論系/劇団木霊65期/研究内容…映画批評・創作/instagram @t_qro28

▷高嶋友行(写真右)

1998年5月28日生まれ/文化構想学部、文芸・ジャーナリズム論系/劇団木霊65期/研究内容…文芸批評・創作/instagram @tm_johann

▷渡辺大成(写真左)

1998年8月4日生まれ/文化構想学部、現代人間論系/劇団木霊65期/研究内容…メディアアート・社会学・身体心理/instagram @dinary_works

中止決定に至るまで

どらま館

2021年2月に実施予定だったmatawaの演劇公演『軽さ、あるいは重さについて』が中止になってしまいましたが、どのような考えや想いのもと中止決定に至ったのでしょうか?

マツモト

まず、どらま館が使えなくなったことを聞いたのですが、色々考える前に「厳しいのでは…」というムードになりました。というのも、(緊急事態宣言を受けて)2月7日まで早稲田大学内の施設が利用出来ず、解除されるかどうかの見通しも分からない状態だったからです。そこまで稽古が出来ないとなると、お金を頂く演劇に見合うだけの準備期間は無くなってしまいます。それでも、”ポジティブな面”も含めつつ3人それぞれで一晩考えることにしました。その”ポジティブな面”とは、公演を継続できるとしたらどのような形か、公演時期をずらせないかなどです。

マツモト

しかしながら、映像配信のみで公演を継続するにしても準備期間は必要ですし、大学卒業直前期の公演ということで延期も難しいです。また、客席減少などでお金の回収ができず大きな赤字になることも考えられました。以上のような理由に加えて、現段階だとそれ程お金が動いておらず、作品作りも始まったばかりでダメージが少ないということで中止を決定しました。

どらま館

なるほど。この3人での話し合い後、公演関係者にはどのような形で伝えたのでしょうか?

マツモト

僕たちが主催する公演ということで、僕たちが「やらない」と言ったら反対意見は出づらいとは思いつつも、公演関係者に向けて中止の件について話し合う場を設けました。すると、ほとんどの関係者が集まってくれました。

マツモト

その場では、僕たちが「公演をやりたい!」という気持ちだけではなく、現実を客観視した上での結論を出したこと自体を尊重してくれました。

「公演をすることなんかより」

どらま館

高嶋さんのTwitterにて、「公演をすることなんかよりそれに賛同して楽しみにしてくれてた人がいたってことのほうがはるかに重要であると思う」という書き込みが印象的でした。その点についてもう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか?

高嶋

ではまず、公演が実施出来た例として約一年半前の『グレート・ギャツビー』(2019年劇団木霊本公演、matawaの3人が中心メンバーとして実施)の話をします。その時は500人程のお客さんが来てくださり、有難いことに評判も良かったです。

高嶋

ただ、そこで僕が一番幸せだったと思っているのは、本番数日前の時間でした。その時間は、「僕がやりたいと思って始めたこと」がいつの間にか「みんなのやりたいこと」になっていると感じられました。自分の中にあった小さな炎がみんなの掲げる松明になっていたイメージです。僕が演劇をする最大の喜びは、みんなが一つの方へ向かっていて、予約して楽しみにしてくれる人がいることです。このような意味で、「演劇をやるということがそこまで重要じゃない」ということでした。

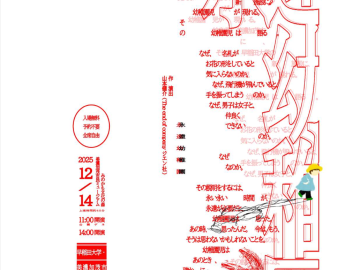

▷2021年2月早稲田小劇場どらま館にて上演予定だった『軽さ、あるいは重さについて』の公演フライヤー(宣伝美術:渡辺大成)

”ユニット”という形で

どらま館

2020年7月から2021年1月の約5ヶ月間、matawaの公演準備に加えて、オンライワークショップの参加や2回のイベント実施など様々な場所で活動されてきました。このように、長期的に3人でユニットという形の創作をしてみていかがでしたでしょうか?

渡辺

matawaの前身となる、「本公演(前述の劇団木霊2019年本公演『グレート・ギャツビー』)企画部」というLINEグループが作られたのが2018年で、そこから約2年が経ちました。僕の中ではこの延長線上にmatawaがあって、こういう座組のような関係がこれ程長く続くことも無いので、新鮮に感じています。

渡辺

matawaとして活動してきたこの約5ヶ月間では、それぞれのタスクが明確になってきた感覚があります。ただそれは制度として決めたわけではなく、各々ができることを自然と分業するようになったという感じです。また、matawaの話し合いの場でも全員の意見が阿吽の呼吸で揃うことはほぼありません。1つのものについて3人とも異なる角度から考えていて、自分と異なる思考や価値観に触れられていることは貴重だと感じています。

団体名とアカウント

高嶋

2年前にこの3人で演劇を創作して、「バランスがいいな」と思いました。劇団木霊では渉外的な業務を担う主宰と脚本演出を兼ねることが多いのですが、タスク量的にも僕には出来ないと思い、マツモトにお願いをしてみました。そして、クラフトマンシップ的な作業も僕には出来なかったので、渡辺にお願いしました。

高嶋

つまり、偶然分業できる人が集まったわけではなく、なるべくしてそうなったバンドみたいな形です。matawaという団体自体について、ぼんやり「3人で演劇やってます」ではなく、一つの団体としてブランディング出来たことがよかったと思います。

高嶋

逆にそうでないと、演劇以外のクリエイティブに入り込んだ時にふわっとしてしまいます。SNSの団体アカウントがあることで、「あのパーティやっている奴らはあの演劇やっている奴らとおんなじユニットなんだ」と分かってもらえます。あと、僕ら3人は春からサラリーマンですが、広く捉えれば業種も一緒の広告業です。そして、広告業の中でもそれぞれのポジショニングが違います。もしかすると、matawa3人で仕事ができるかもしれません。

サブスク

マツモト

刺激が沢山もらえて単純に楽しかったです。自分と全然考え方も違う人たちで、それぞれ好きなことを極めていて、その過程を共に出来ました。無料の”サブスク”に入っているみたいな感覚です。

マツモト

例えば、デザインを作る過程は普段の生活では体験でまきせんが、渡辺がデザインを作る過程を一から見ることができたり、撮影を手伝うこともできました。また、高嶋中心に開催したイベントにて、普段出会わない人や音楽とも出逢わせてもらえました。もちろん公演があるので公演の準備をしますが、公演以外でもその瞬間瞬間が楽しかったです。そして、ただの友達としてではなく、半ば強制的に繋ぎ止められていたことが大きな糧となりました。

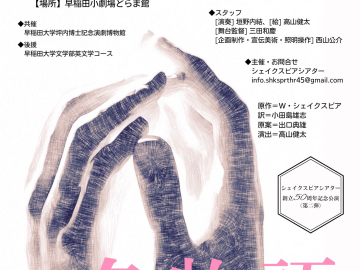

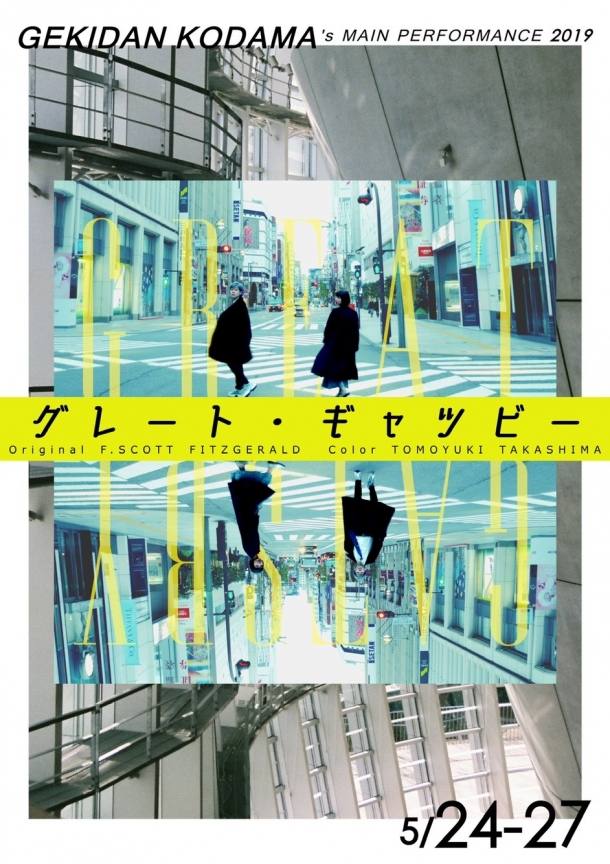

▷2019年劇団木霊本公演『グレート・ギャツビー』の公演フライヤー。matawaの3人が中心メンバーとして上演。(宣伝美術:渡辺大成)

どんな人でも入れる場所

どらま館

今まで、エンゲキひいては文化を”構想”するということについて、インタビューを通して御三方の考えをじっくりと伺ってきました。最後に現在または未来に文化構想学部で学ぶ学生に向けて、それぞれメッセージをお願い致します。

マツモト

文構は”どんな人でも入れる場所”です。大学は専門的な勉強を高いレベルでする場所だと思っています。そのため、入学する時点でやりたいことが決まっているか決まっていないかで大きく分かれます。

マツモト

僕は映画や演劇の勉強をしようと決まっていました。そのようにやりたいことが決まっている人にとっては、一つの道を進んでいても色んな方向から攻撃が飛んでくるので、それを吸収して大きくなれます。逆にこれといってやりたいことがない人にとっても、入学して履修を組んでいく中で様々な学問との出会いがあります。そういう意味で、”どんな人でも入れる場所“です。

マツモト

演劇を作るにあたっても、引き出しが演劇だけだとつまらないじゃないですか。あらゆるところから刺激を貰いつつ、一つのことを突き詰める。文構はそれが出来る恵まれた空間だと4年間を経て思いました。

濃い空間

高嶋

やはり文構の授業はピカイチで面白いですね。それは、授業内容と自分の興味がマッチしてることもありますが、他学部の人も面白そうと言ってくれます。『愛の諸相』『死の諸相』などユニークな切り口の授業が沢山あり、これからの僕の人生にも強く影響を与えると思います。

高嶋

また、それを志向する学生が大勢います。日本中でこんなに濃い空間ってないと思うんです。だから、単純に授業内容だけをインプットするのはもったいないです。自分の興味範囲のサークルの友達に加えて、本質的な部分では物事へのスタンスが同じだけど、アプローチが異なる学生にも出会えます。

高嶋

僕たちmatawaなら、ENJIや繊維研究会(両サークル共に早稲田の服飾系サークル)等と繋がれたらもっと面白いことが出来たなと思っています。まとめると、友達は大切に。面白い人がたくさんいるから、繋がりを作るにはもってこいです。

勉強と遊びは地続き

渡辺

高嶋も言っていたように、文化構想学部は世の中を色んな視点からどう面白がるかを考える学部だと思います。僕自身、様々な種類の学問に横断的に触れることができ、世の中を見る目が変わりました。

渡辺

僕は高校時代までは勉強が辛いものだと思っていました。しかし、文構で「勉強と遊びは地続きなもの」だと知ることができました。勉強したことで遊びが楽しくなり、遊びで体感したことも勉強で生きてくる。そういうサイクルがあることを知れたのが良かったです。

渡辺

ただ、もう一度大学生活を過ごすなら、あらゆることを面白がり、とことん打ち込める体力・時間・キャパシティが欲しいです。そして、最近になって人と出会う面白さを知ったので、人と知り合う勇気が欲しいですね。大学の4年間を充分楽しませていただきました。ありがとうございました。

取材・編集 重村眞輝(どらま館制作部スタッフ)