2020年の6月下旬から7月頭にかけて、どらま館のオンライン企画として「脱獄計画」という読書会を行いました。

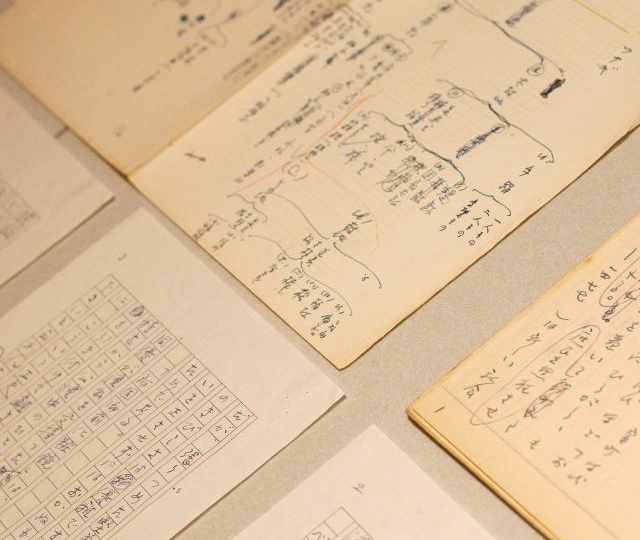

今回は、内野儀『メロドラマの逆襲:「私演劇」の八〇年代』(勁草書房、1996年)を四回に分けて読みました。

参加していただいた方、幾名かの感想をご紹介いたします。

自分は演劇史的な知識がほとんどないので、内容は新しい学びや発見が多かったです。何も知らない自分にも、基礎的な説明を付けて進めていただいたので、怖さはありませんでした。

今回読んだ本では、演劇における各ケースをいわゆる演劇正史と異なる形で解体し、演劇そのものについて再考するという思考の流れをとっていましたが、この発想そのものが、今、私に(或いは私たちに)欠けていると痛感します。演劇が難しい、できない、という感覚が今の私たちにはあり、事実ではあると思うのですが、果たして本当にそうか? 変わりゆくのを止められない世界にあって本当に「演劇ができない」のか? このような問いは、自分が持っている「演劇」という言葉そのものを解体することで初めて立てることが出来るものですが、この解体は自分の「演劇」が͡硬化していることを自覚しないとならない。この自覚を得られたのは、今回得られた大きな収穫でした。今携わっている公演への考え方もかなり前向きになりました。

最後に、とても面白いと感じたのは、自分とは全く異なる分野で強い関心や深い知識を持っている方々の言葉を多量に摂取できたことです。一つのテキストをそのように違う文脈の人々で読み合い、補足や疑問を共有しあいながらそこをもとに言葉を交わすことで、発送・思考の広がりは大きなものになります。一人で読み進めるよりも遥かに内容が記憶に刻まれる、非常に良い読み方だと感じました。また、どらま館を中心に普段は会えない演劇に関わる学生同士が感化し合える場があるというのは、非常に恵まれているなと感じます。

本当に面白い企画です。たくさんの人が参加すればするほど、面白くなると思っています、第二回が楽しみです!

「私演劇」という言葉を使って、新劇から2000年代の小劇場ぐらいまでの演劇を捉えなおそうとする本であった。その過程で、西洋の様々な考え方が使われており、それを知ることはとても刺激的であった。そもそも西洋の現代思想に疎かったのだが、この会を通してそれを知るための手がかりの第一歩を掴めたように思う。また、そのような哲学的な考えを批評の中でいかに使っていくのかということも、多少掴めた。それは、複数人が集まり、疑問点を解決しながら、読み進めていくという作業の賜物であったように思う。

演劇にはアングラ演劇史なるものが存在しており、そこでは新劇=近代劇、アングラ=反新劇=現代劇と語られてきた。本書はその歴史認識を刷新するような歴史認識を示してくれている。私も今まで日本演劇の歴史について、アングラ演劇史的認識を持っていたため、本書の指摘はかなり刺激的であった。アングラ演劇史観について多少の違和感は持っていたため、この新しい歴史認識の方法がそれを解決に導いてくれるかもしれないと思う。

また、古典を上演しようとする私にとっては、既存の歴史観の読みとは違う読みができる契機を今回得ることができた。しかし、それはまだそれは手がかりというか、予感程度のものだ。これからはこの予感を確かなものにしていきたいと思っており、その作業はかなり刺激的なものになるのではとかなりワクワクしている次第である。

演劇の理論書って、いつも図書館で手にとってはみるんですが、想像以上にややこしいんですよね。戯曲も読むのが苦手です。そんなこんなで6年間、ほとんど本を読まずに演劇につきあってきました。ですが、様々な種類の舞台に出会うようになり、全く理解できない類の舞台に出会う度に、これを自分の言葉で語れるようになるためには結局活字を追わないとついていけないなと思い、読まなきゃなー読まなきゃなーとは思っていました。今回参加してみて、予想通り内容はかなり難しかったですし、分からなかった部分も残ってはいるのですが、一緒に取り組んでくれる人がいることで諦めずに最後まで読むことができたのが嬉しかったです。

今、多くの演劇の活動が止まってしまっているけど、現時点で自分が持っているもの、知っていることで状況を変えられないなら、ただ待つか、新しいものを学ぶしか方法がないと思います。もちろん演劇の本を読むことを、創作においてほとんど重要視していない人もいると思いますし、理解できないからいいという人もいると思います。ですが、理解できようができなかろうが、自分の知らない言葉に触れることはやはり価値のあることなのではないかなと思いました。

私は、演劇を観た回数だけはそれなりにあって、とにかくわからないものもわかるものも色々見てきて、未だにさっぱり分からないものもあるし、でも少しずつ分かるものも増えてきました。だから、読書も、もっとラフに「わからなくてもいいや」ぐらいのテンションで、選り好みせずやっていけたらいいなと思いました。今すぐには効果が表れなくても、そうやって積み重ねておくことで、いつか違う地平に到達できるのではないかなと、読書に対して前向きな希望を持てました。

どんなものを作るにせよ、学問や理論は必ずその助けになると企画者としては考えています。それはもちろん、古典的な規則をちゃんと守ることや理論の枠にはまること意味していません(そんなのつまらないですよね)。読んで咀嚼してみたからこそ、そこからはみ出たり、もやもや悩んでいたことを整理できて、そこからまた始められる。そのよさを私自身も見つけ、ことばにできるように企画してみました。

大学の授業以外の「読書会」というと、なんだか「頭が良い」人しか参加できないとか、知識を増やして武装するためのもので、ただ楽しく創作するのには関係がないと思われている方も多いのではないでしょうか。そうではなく、歴史や文化・思想を出汁に、これからを考え始めるきっかけが生まれるよう運営することを心がけています。まだまだはじめてのことも多く手際の悪い部分もあったかとは思いますが、参加者の方には少しでもそのきっかけになっていたら幸いです。

9月にもまた同様の企画があります。「遊び」について分析する本を扱う予定です。どうせ遊びなんだし、単位のため以外本なんて読まなくていいだろという皆さん、一緒に遊びましょう。

浜田誠太郎