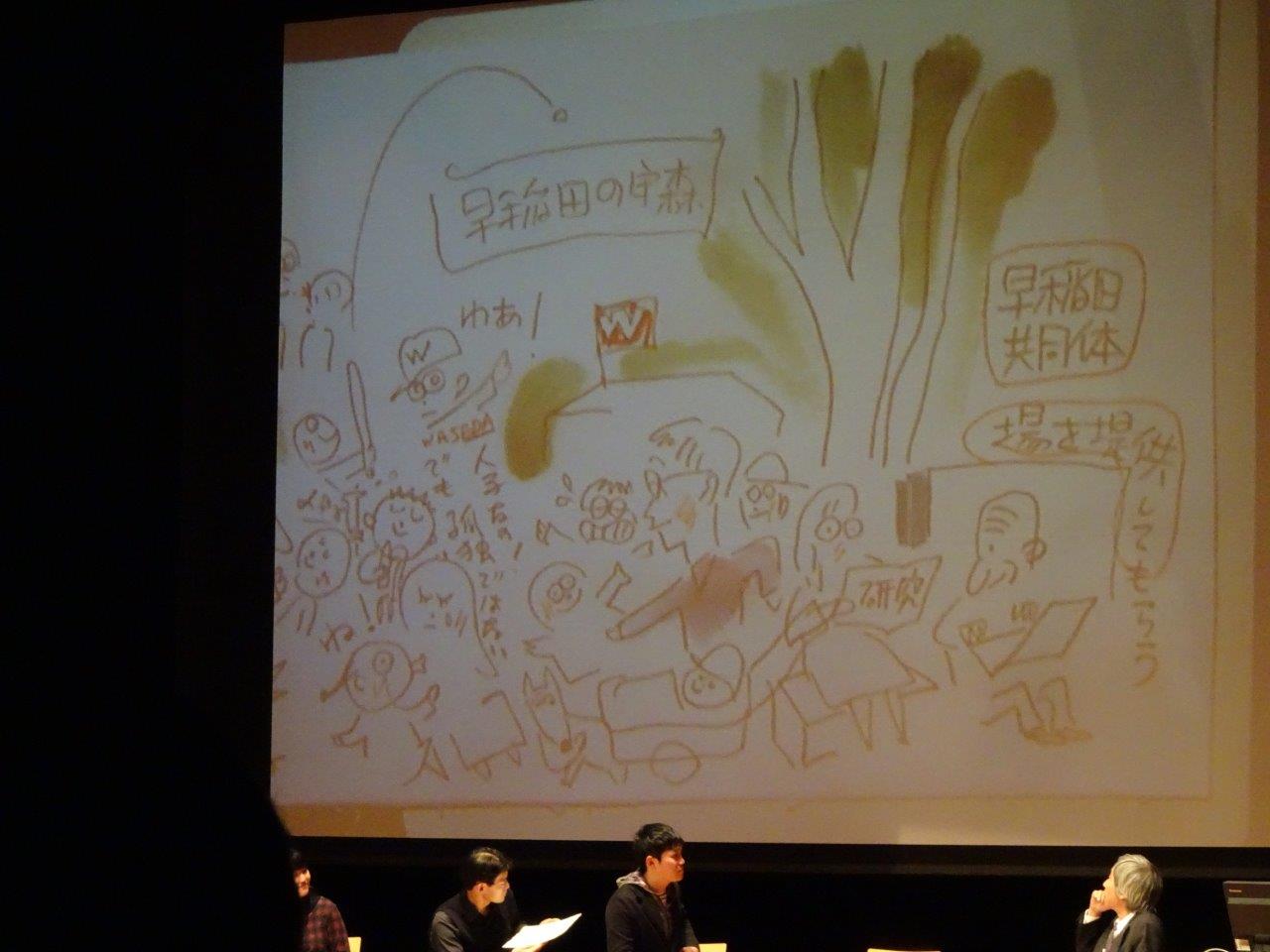

早稲田文化芸術週間2015 Waseda Vision150特別企画 「未来の早稲田を、描き変えろ。」

社会人特別枠 早稲田の守森 ‐わせだのもり‐

大隈庭園内に学生・研究者・職員すべてが利用できる託児施設兼「幼児教育・環境開発プログラム施設」を作る。勤務や研究において、育児に伴う心身の負担を軽減する。社会人特別枠の仁井本大介さんは、育児を伴った研究活動、勤務スタイルのモデルを提示し、周囲の理解を得たいと考えた。少子化の時代、一人っ子で世代が続いていく傾向にあるので、小さい子供に触れ合うことが少ない。学生たちも、スポーツ教育や児童文学の読み聞かせなどを通じて子供たちに積極的に関与する。家族共同体としての早稲田を意識し、若い世代がそのことに理解と意識を持ち、また次の世代への貢献を考える。

藪野名誉教授「まず、大学の中で、赤ちゃんから高齢者まで世代が一緒にいる。大変面白いのは、場を提供するっていうのは社会性があっていいよね。早稲田の共同体っていう意味合いがある。イクメンというのがあったけど、それ以上に自分の子だけじゃなく、いろいろな方面にかけて、それが早稲田の財産になっていくという。」

橋本副総長「MITのメディアラボでは、子供がコンピューターと遊べたり、研究室で遊べたりできる。そういう環境を学内に作る。いま人が駅の改札口を歩いたことにより発電する仕組みが開発されている。普通の活動が世の中のエネルギー的な意味ではプラスになるが、こういうのを延長したいと思っている。母親が子育てをするのにいろいろな判断や知恵を用いているが、それがその場で終わっている。それを社会の知恵にできないか。そういう場所として使えないか?どうやって社会の知恵につなげるか。知恵をもっと世の中で生かす。」

藪野名誉教授「これ面白いですね。社会の知恵にする。高齢者が子供たちの中に入り込んできて、母親や若者にもいろいろなことを教える。いろいろなエネルギーを無駄なく使う。」