- Featured Article

岸田文雄総理(法卒)、大隈講堂で講演

6月18日(日)、岸田文雄内閣総理大臣(1982年法卒)来校

Fri 07 Jul 23

6月18日(日)、岸田文雄内閣総理大臣(1982年法卒)来校

Fri 07 Jul 23

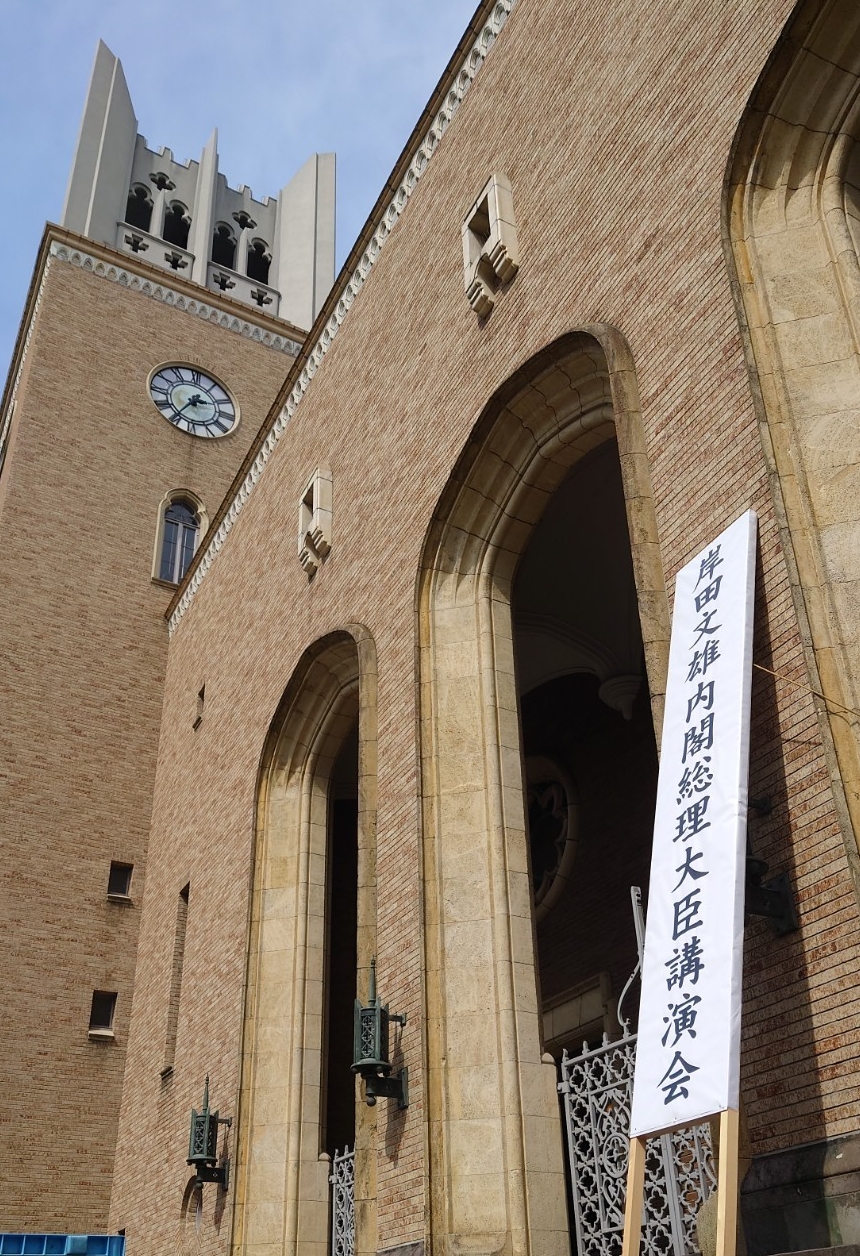

6月18日、岸田文雄内閣総理大臣(1982年法卒)が来校され、大隈記念講堂にて講演会が開催されました。

岸田総理は石橋湛山氏(1907年文卒)、竹下登氏(1947年商卒)、海部俊樹氏(1954年法卒)、小渕恵三氏(1962年文卒)、森喜朗氏(1960年商卒)、福田康夫氏(1959年政経卒)、野田佳彦氏(1980年政経卒)に続く、8人目の早稲田大学出身の内閣総理大臣となります。

早稲田大学ではこれまでも現役総理大臣をお招きした講演会を度々実施しておりますが、今回は2012年6月の野田佳彦総理以来の開催となりました。

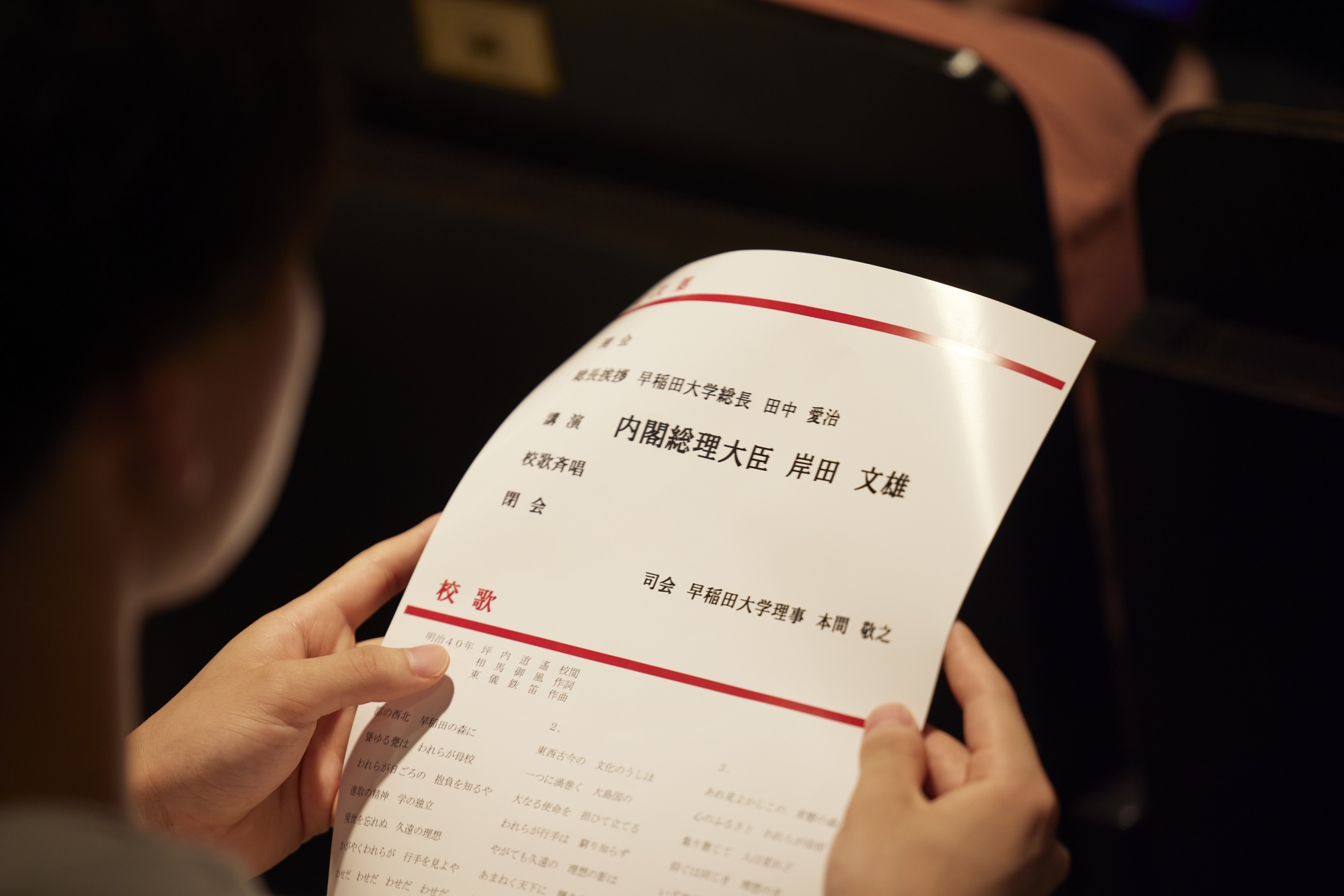

講演会当日は約4,000名の事前応募者の中から抽選で当選した学生・生徒および教職員・関係者約900名の前で、ご自身の学生時代のエピソードから、現在の日本や世界を取り巻く国際情勢の話題まで大変多岐に渡るお話をしていただきました。

講演会 全編(早稲田大学公式YouTubeチャンネル)

岸田文雄内閣総理大臣 来校

岸田総理は冒頭、在学中であった1979年に国内で初めて開催された「G7東京サミット」の四十数年後に、今度は自身がサミットの議長を務め、G7をまとめる立場に立つことになった“まさか”の出来事が起こったこと、また自身がたくさんの失敗を経験したことを引き合いに「こうして母校の大隈講堂で内閣総理大臣として講演をする。まさに当時としては想像もできない、まさに“まさか”」の出来事であると話をされ「何が起こるかわからない未来に尻込みすることなく、希望と好奇心を持って飛び込んで行ってほしい。人生の“まさか”を前向きに捉え、希望を持って生きていく、お互い、明るく過ごしていこう」と学生・生徒にメッセージを寄せられました。

また世界を巻き込んだ新型コロナ、気候問題、格差の拡大、人口問題、高齢化など、様々な地球規模の課題を抱えている状況に対して「経済、市場、競争に任せているだけでは、持続可能性を維持することはできない」と語られ、国際社会の秩序が揺るがされている現在、世界規模の地殻変動が起こる「歴史の転換点」にあると自身の考えを述べられました。その様な中で5月に開催されたG7広島サミットについても触れ、ウクライナのゼレンスキー大統領が対面で会議に参加した意義、重みについて非常に熱心に語られました。

講演の中では、岸田総理自身が掲げる『理念をしっかり持ちつつも、最も現実的な判断をくだす』という「新時代リアリズム外交」についても言及、早稲田大学の校歌の一節である「現世を忘れぬ久遠の理想」にも繋がるものであるという解釈を披露される場面もありました。また「(早稲田大学の)リベラルな自由な校風」と、早稲田の地に全国各地から集まる学生、世界中から集まる留学生のことを引き合いに「母校愛をしっかり持ちながらも、決して排他的に集まるのではなく、多様性や包摂性を大事にしながら、世界に挑戦してくれている。これが我が母校早稲田大学であると感じている」と述べられ、自身の国家観や外交政策の原点が「早稲田の気風の中で育まれたのではないか」と分析されていました。

最後に「人生で経験するあらゆる事には意味がある、人生に無駄な事はない、失敗したと思っても、その失敗は必ず将来に意味をなす」と学生・生徒に語りかけ、「今の『早稲田での時間』や『人との交流』を大切にしてください」とこれから社会に飛び出す事になる早大生に向けてエールを送られ、講演は終了となりました。

この後、参加した学生から「日中関係」「少子化対策」などについて、国会さながらの質問が寄せられ、ひとつずつ丁寧に回答をされました。また学生、生徒に向けて「学生である今を大事にして生きる」「人生に無駄なことはない」「Seize the Day(その日をつかみ取れ)」という言葉を贈られました。

質疑応答の後は、ウクライナから避難し、現在は本学に留学中の学生から花束が贈呈されました。

最後には参加者全員で「早稲田大学校歌」を斉唱。応援部主将のリードによる“都の西北”に送られて、会場を後にされました。

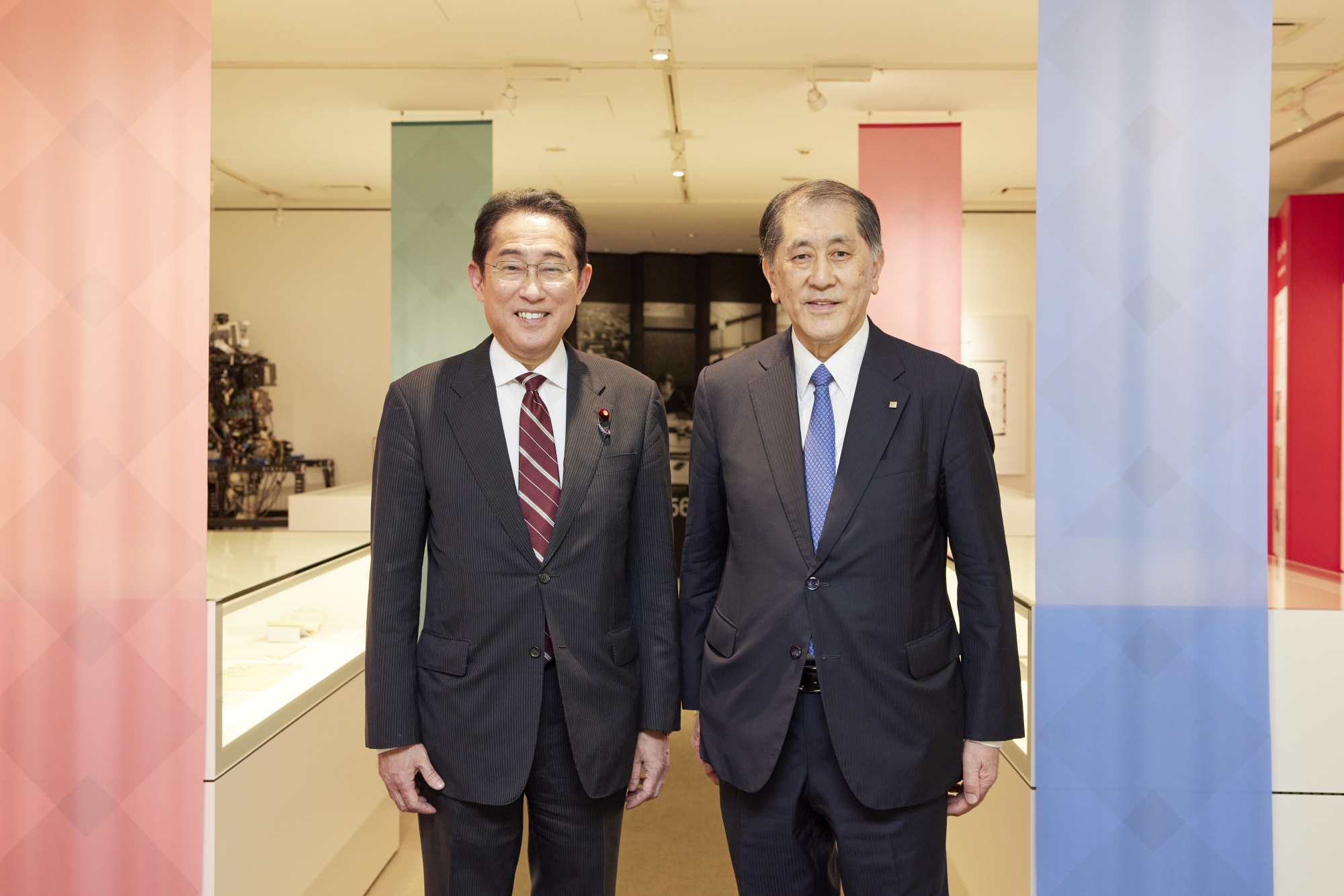

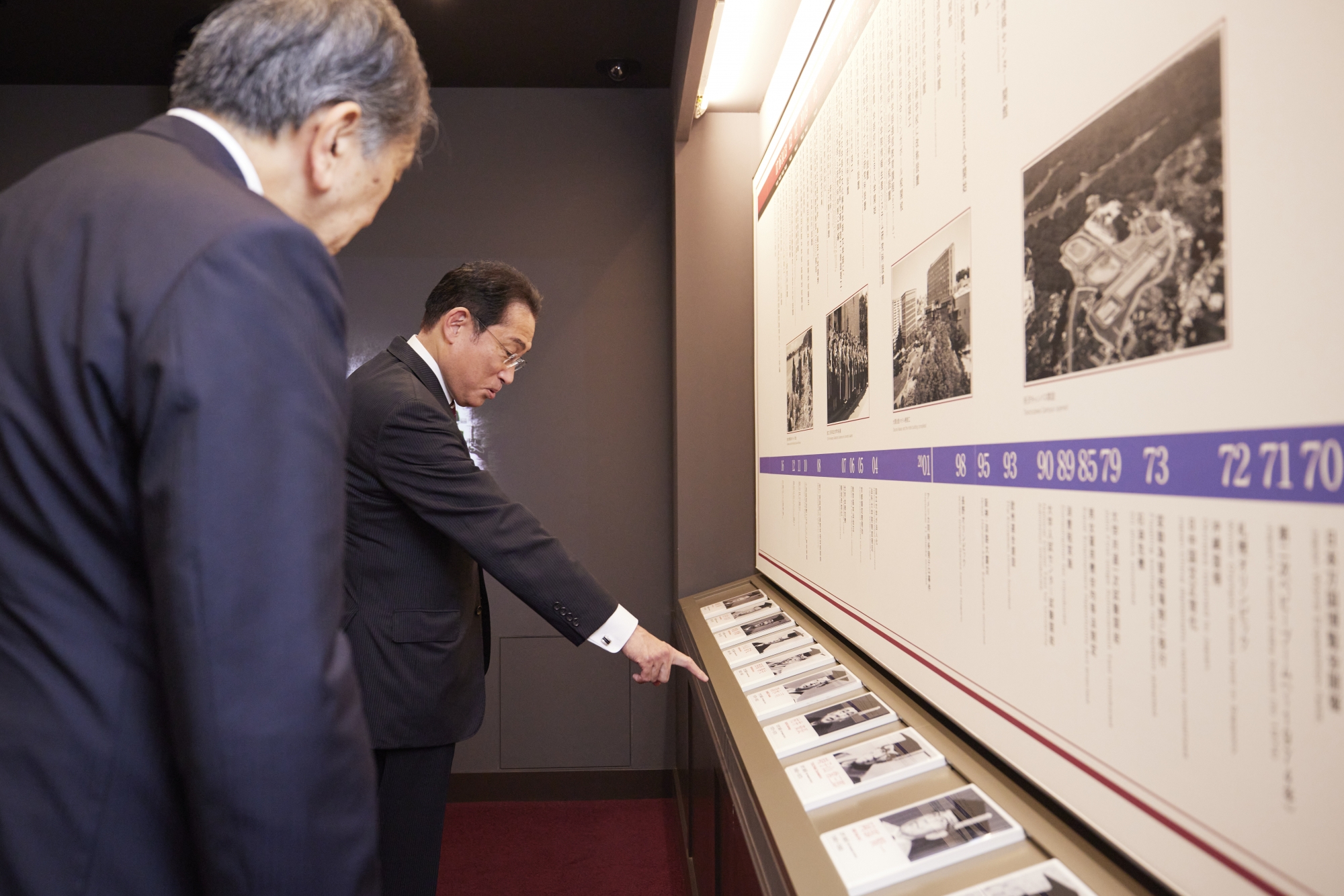

「早稲田大学歴史館」へ

大隈記念講堂を後にした岸田総理はその足で早稲田キャンパス1号館にある「早稲田大学歴史館」を訪問。田中総長と渡邉義浩館長(早稲田大学常任理事)による「早稲田の歴史」「大隈重信に関するエピソード」などの説明に熱心に耳を傾けられていました。