1月19日、早稲田大学総合人文科学研究センターはSGU国際日本学拠点活動の一環として、世界各国の映画研究の第一人者であるコロンビア大学のリチャード・ペーニャ教授をお招きし、「異なる国に寄せる波 フランス、ブラジル、日本のニューシネマの比較」と題して講演会を開催しました。益田朋幸センター所長の挨拶、司会で始まった講演には学生、教職員のほか外部からも多くの参加者が集まり、熱心に聞き入りました。

1月19日、早稲田大学総合人文科学研究センターはSGU国際日本学拠点活動の一環として、世界各国の映画研究の第一人者であるコロンビア大学のリチャード・ペーニャ教授をお招きし、「異なる国に寄せる波 フランス、ブラジル、日本のニューシネマの比較」と題して講演会を開催しました。益田朋幸センター所長の挨拶、司会で始まった講演には学生、教職員のほか外部からも多くの参加者が集まり、熱心に聞き入りました。

講演の冒頭でペーニャ教授は、ニューシネマの背景について触れ、映画は映画監督自身の芸術的主観を具象化したものと主張する「作家主義」を紹介し、「現代映画というのは芸術についての芸術であるという風にも言えるかもしれません。なぜならそれらは芸術作品の裏側に隠された過程について私たちに気づかせてくれるからです。」と述べました。

主題である三カ国の映画の比較については、まずフランスにおけるニューシネマの運動、ヌーヴェルヴァーグを紹介し、実際にあるカフェで撮影されたジャン=リュック・ゴダール監督による「女と男のいる舗道」という1962年の映画のシーンを見せながら、「スタジオのセットを避け、ゴダール監督は小さなカフェで撮影しています。カフェのカウンターのところに女優と俳優が座っていますが、そのカウンター周辺の音はすべて入っていますし、カフェの店員たちは行ったり来たりしています。もちろんこのカフェでの二人の出会いはフィクションですが、その周辺にある世界というのは本物です。」と解りやすく語っていました。そして、ハリウッドの影響に抵抗するかのように撮影スタジオを使わず、自然な音や照明を用いて、物語の展開を流れるままに撮ろうとしている、とフランスの映画監督の考え方や技術について解説しました。

日本のヌーヴェルヴァーグについては、フランスと違い映画産業が若者を惹きつけようとして生まれた運動だとし、石原慎太郎の小説を原作とした古川卓巳監督による「太陽の季節」を挙げ、「アメリカの占領の影響を受け、日本の映画監督はフォアグラウンド技術や大げさな美意識的な表現手段を自分の作品に取り込むようになっていた。」とアメリカ映画からの影響を指摘しました。その後、そうしたアメリカ式のスタイルに対抗するかのように新たな手法で表現した作品が生まれました。ペーニャ教授は、その一例として、若かりし日に小津安二郎監督のアシスタントを務めていた今村昌平監督のコメントを紹介しました。「私は小津師匠がやろうと思ったことを思い出して、全く逆のことをやりました。」続いて、篠田正浩監督による1964年の映画「乾いた花」の一シーンを見せ、これは刑務所を出たばかりの主人公・木村がヤクザの親分を殺す展開が美意識的に撮られていると説明し、日本のヌーヴェルヴァーグにおける審美的な技術は、1960年代の学生運動や安保闘争と関係があるのではないかと持論を展開しました。

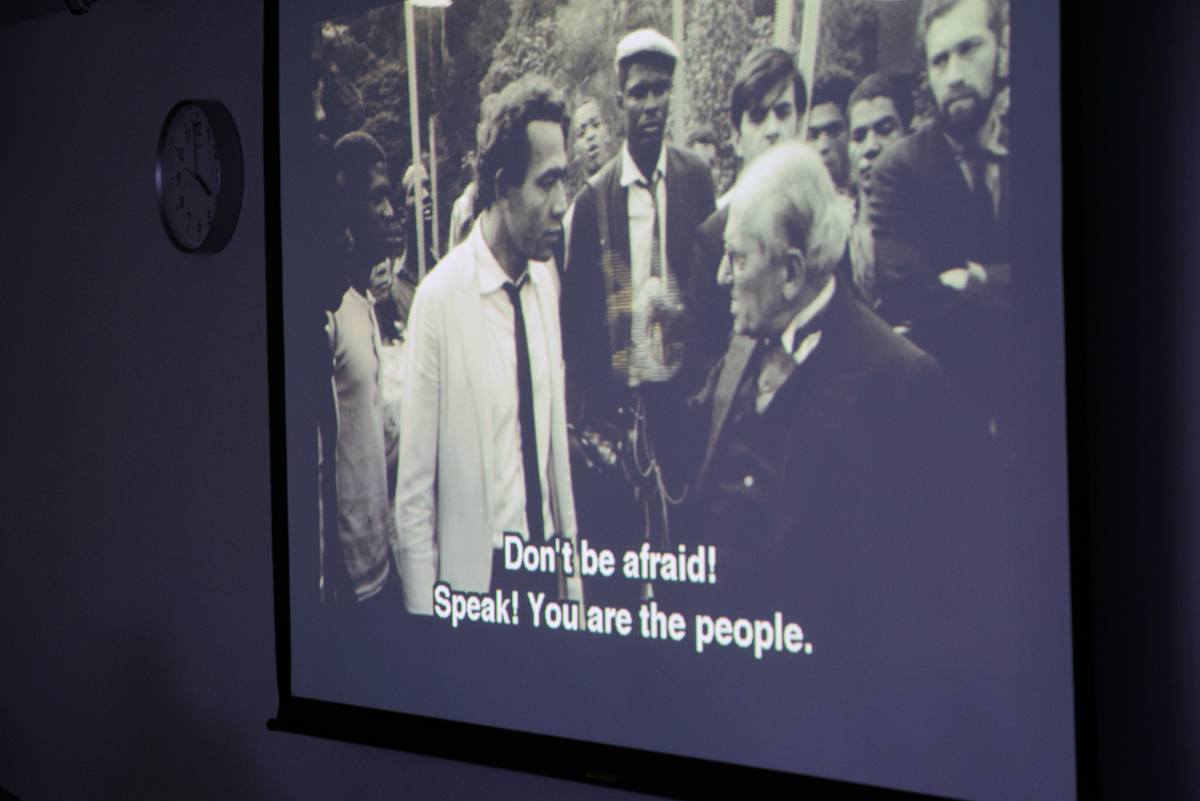

最後に、ブラジルのシネマ・ノーヴォというニューシネマ運動について語り、ハリウッドのような商業映画の製作に力をいれていたヴェラクルス社が1954年に破産したことが、この運動の発端になったと説明しました。そして、新世代の映画監督は、インディペンデント映画を通じてそれまでの映画製作体制を否定し、それまで注目されていなかったところにスポットライトを当てて、クラシックな展開の流れ方を捨てようと試みることにより、次第に「第三世界の美意識」のようなものが生まれたと論じました。ペーニャ教授は、この映画運動とボサノヴァ音楽を発生させたブルジョア民族主義や「ブラジリアの建設」との関係について考えを述べ、講演を締めくくりました。

その後、教授と参加者の間で活発な質疑応答が行われ、盛況のうちに幕を閉じました。