- Featured Article

キャンパスのコモンスペース

3. マスタープラン -キャンパス内部の考え方 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

3. マスタープラン -キャンパス内部の考え方 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

アクティブ·ラーニングやオンライン授業の導入など、授業の形式が学生の自由と主体性を尊重するように変化していくなかで、教室内に留まらない自由で多様な学びの場が求められる。これに伴い、教室以外の「余白空間」を主役とする計画が必要とされる。本計画ではこれらを「コモンスペース」と呼び、学科や学年を超えた領域横断的な交流の場となることを目指す。

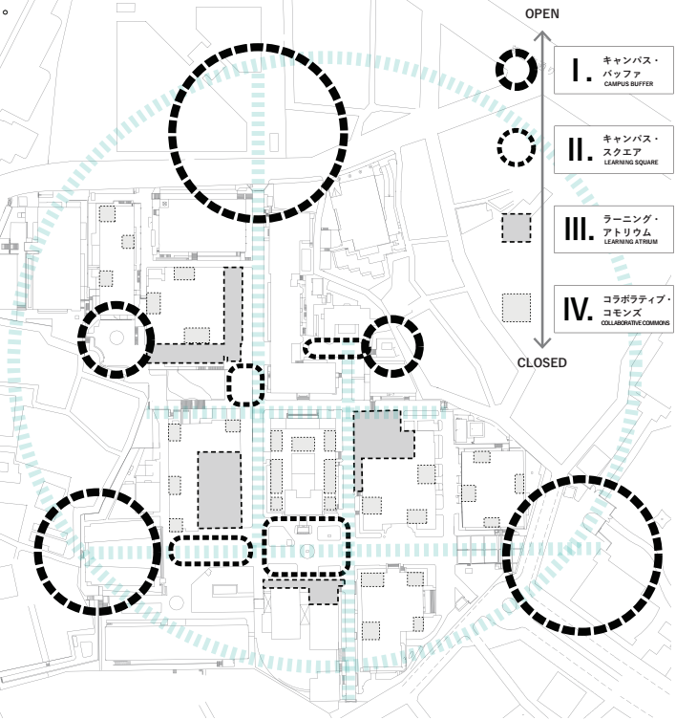

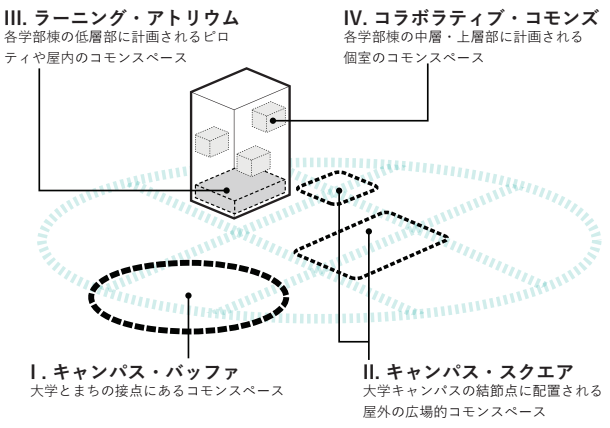

ここではコモンスペースを、外部への開放性から「キャンパス·バッファ」、「キャンパス·スクエア」、「ラーニング·アトリウム」、「コラボラティブ·コモンズ」という4つの段階に分けて計画する。キャンパス·バッファは大学の最も外側に位置する開かれたコモンスペースであり、前節で解説した通りである。下図のように、キャンパス内に大小さまざまなコモンスペースを整備する。

図 キャンパスに展開される4種類のコモンスペース

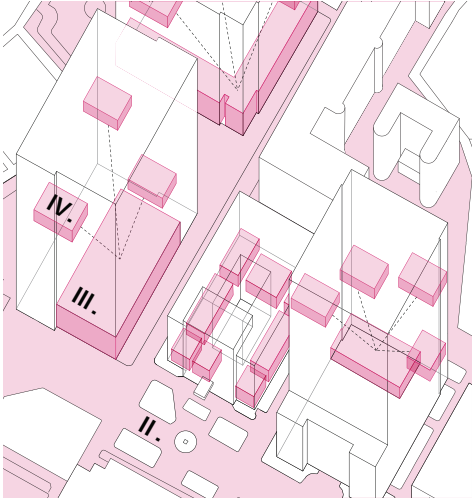

図 大隈老侯像周辺のコモンスペース(アクソメ図)

現在3、7、11号館の一部にはコモンスペースが整備されていることから、この3棟を軸に提案を行う。屋外では、既存の広場とその周囲の建物の一階部分を屋外へ開放していくことで、誰もが通るキャンパスストリート沿いに地上のコモンスペースを連続させていく。キャンパスでは、オンライン授業の導入に伴い、大人数教室における講義型中心の授業から、少人数による対話型の授業形態の拡充へと転換してきた。対話型授業を行う教室への大教室の転換とともに、リモート授業受講スペースが必要になるため、学生が自由に利用することのできるコモンスペースを拡充していく。本整備計画では、最終的にキャンパス内に立体的に広がるコモンスペースのネットワーク形成を目指す。

現況

均質なコモンスペース

図 11号館のピロティ

キャンパス内の各棟は学部で分けられ、学生は基本的に一棟のみを利用している。その中で、11 号館南東部は沿道に開かれたコモンスペースとして整備されているが、現状はイスと机が整然と並べられただけの空間となっている。

オープンなラウンジの不足

図 11号館11-14階のラウンジ

各建物の研究室フロアには教員用のラウンジが用意されている。ただ、学生が自由に使えるコモンスペースは、図書室や大人数が集まる規模の大きいラウンジなどが主であり、個別の会議などに使える小規模の空間は不足している。

テーマ:多様なコモンスペースを水平・垂直に連続させ、ネットワークを形成する

キャンパスのコモンスペースの整備は、その特徴から4つに分類·整理して進める。屋外のものは 「キャンパス·バッファ」、「キャンパス·スクエア」の二種類であり、屋内のものは「ラーニング·アトリウム」、「コラボラティブ·コモンズ」の2種類が該当する。

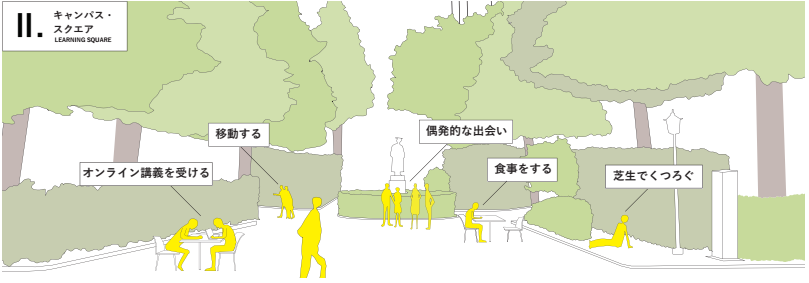

「キャンパス・スクエア」の整備

図 キャンパス・スクエアのイメージ

「キャンパス·スクエア」はキャンパスを走る4つのストリートの交点に位置する広場空間である。現状ではベンチのみが並べられており、一部駐車スペースとして利用されているが、多様なストリートファニチュアを分散的に配置することで、建物間の移動にとどまらない様々な滞留行動が生まれる広場を整備する。

広場は交通の結節点だけでなく、様々な人びとが出合い、そこでともに時間を過ごすくだけた空間として位置づけられなくてはならない。ここでは既存の植栽を積極的に活用し、キャンパス内で緑と触れ合える空間を継承していく。

「ラーニング・アトリウム」の整備

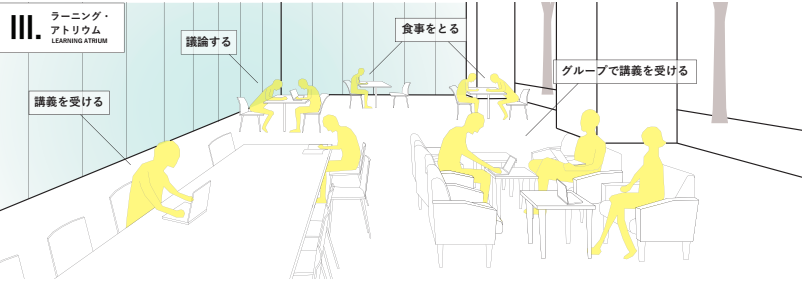

図 ラーニング・アトリウムのイメージ

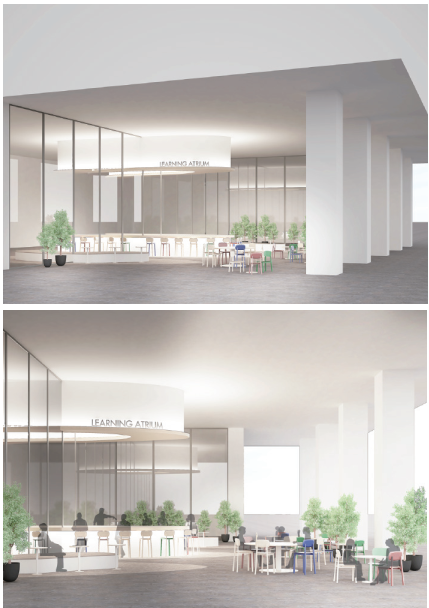

図 ラーニング・アトリウムの外観イメージ

「ラーニング·アトリウム」は、キャンパススクエアに面した建物の一階部分をピロティや開放 的な空間として整備することで生まれる半屋外のコモンスペースである。街路の交点に整備されるキャンパススクエアとは異なり、キャンパスのストリート沿いの建物で低層部の共用空間を提供しあうことによって、線的につながっていく連続的なコモンスペースの形成を目指すものである。

ここでは、従来のコモンスペースで行われていた食事や議論に加えて、個人やグループでオンライン講義を受ける姿も見られるような、より多様な活動が行われる空間を目指す。具体的には、

1)可変式の様々なファニチュアを配置することで、食事や議論など多様な交流を促進する。

2)デスクワーク(背もたれのあるチェアと机)からくつろぎの空間(やわらかい椅子やソファ)まで、複数の用途がゆるやかにつながるようゾーニングする。

3)ラーニング·アトリウムには、購買やテイクアウト可能な飲食販売、ゴミ箱等、可能であればカフェや PC 用電源などを隣接させ、快適な環境を創出する。

「コラボラティブ・コモンズ」の整備

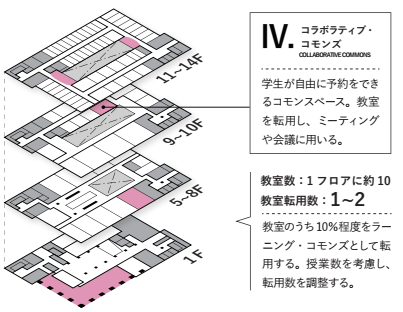

図 コモンスペース配置イメージ(11号館)

これまで述べてきた屋外、半屋外におけるコモンスペースは万人に開放されいつでも利用できるものだが、建物内部には予約制の個室を設け、「コラボラティブ·コモンズ」として整備していく。

キャンパスの建物内の教室配置は、上層階ほど部屋が小さく、数は多くなっている。この教室配置を利用して上層階の部屋を転用して、会議やディスカッション、ワークショップ等で利用できる「コラボラティブ·コモンズ」を整備する。

教室からコモンスペースへ転用する数は、1 フロアあたりの教室数·対面で行う授業数を加味して決定し、アクセスしやすい場所に整備することとする。たとえば 11 号館中層の大教室を複数の小教室に分割し、その際に生まれる空間の何割かをコモンスペースに転用する。コラボラティブ· コモンズは、必要な場合には講義用の教室としても用いることができるよう環境を整えておく。

図 コラボラティブ・コモンズの内観イメージ

早稲田大学では、学生が自由にグループ学習できるスペースとして「W Space」を整備し、学生が自由に予約できるシステムをつくってきた。これを利用·拡大して、多様な学習スタイルを可能にするコモンスペースを拡充し、いつどの教室が利用可能か、オンラインで確認できるシステム整備を実現する必要がある。コラボラティブ·コモンズは、キャンパスの各建物の部屋を転用してできる空間が物理的にキャンパス内に点在することと、それらを管理·閲覧できるオンラインシステムの両者が揃うことによって、効果的に機能する。