雲水の野外観測で初めてマイクロプラスチックの存在を実証

雲水中のマイクロプラスチックが想定以上に環境および健康リスクを高めていることが明らかに

発表のポイント

- これまで、野外観測により雨水から大気中マイクロプラスチック(AMPs)が検出されてきましたが、雲水中にAMPsが含まれていることは実証されていませんでした。

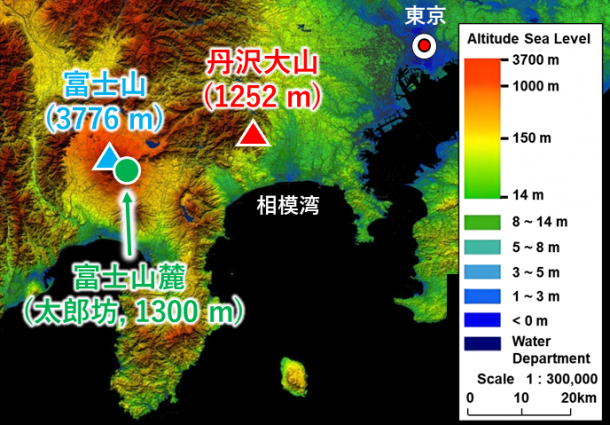

- 本研究グループは、自由対流圏*1に位置する富士山頂(標高 3,776 m)、大気境界層に位置する富士山南東麓(標高1,300 m)、および丹沢大山山頂(標高1,252 m)で2021年から2022年にかけて雲水44試料を採取し、世界で初めて雲水の野外観測によりAMPsの存在を明らかにし、その特徴や起源を解明しました。

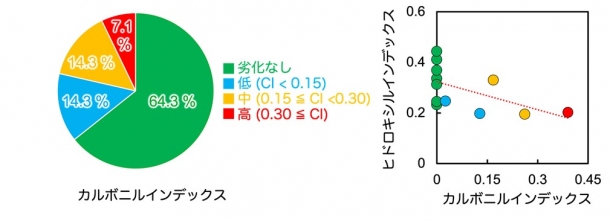

- 本研究により、雲水中ではカルボニル基などの親水基を有するAMPsが濃縮され、本来は親水基を有しないポリエチレン、ポリプロピレンも紫外線劣化が進行することにより、これまでの想定以上にAMPsが雲凝結核*2や氷晶核として機能し、環境および健康リスクを高めていることが明らかになりました。

概要

早稲田大学理工学術院の大河内 博(おおこうち ひろし)教授、同理工学術院博士後期課程4年の王 一澤(おう いちたく)、東洋大学理工学部応用化学科の反町 篤行(そりまち あつゆき)教授、およびPerkinElmer Japan合同会社をはじめとする研究グループは、雲水中に含まれる大気中マイクロプラスチック(Airborne MicroPlastics: AMPs)存在量と特徴を解明することに初めて成功しました。

マイクロプラスチックによる大気汚染の危険性が叫ばれる中、本研究成果はAMPsの実態解明の一貫として雲水中AMPsの存在量を明らかにすることで、まだ黎明期である当該分野の今後の研究の必要性と新たな課題を浮き彫りにしました。

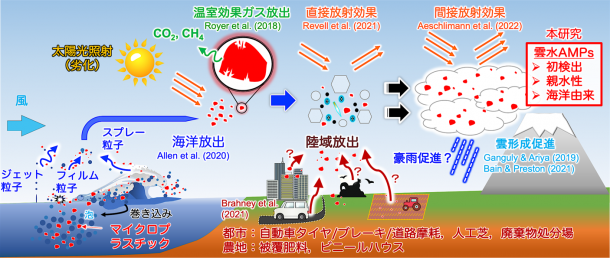

図1:大気中マイクロプラスチックの想定される起源と環境リスク

本研究成果は、『Environmental Chemistry Letters』誌(論文名:Airborne hydrophilic microplastics in cloud water at high altitudes and their role in cloud formation)にて、2023年8月14日(現地時間)にオンライン掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

自由対流圏は風速が強いため、主要な大気汚染物質の長距離輸送経路であるといえます。大気中マイクロプラスチック(AMPs)も自由対流圏エアロゾルから検出されており、自由対流圏を通じて極域に輸送されていることが先行のモデル研究によって明らかにされています。極域生態系は脆弱であることから、大気を通じて大量のAMPsが輸送されると、重大な環境破壊が懸念されます。

AMPsは大気中を輸送されるだけではなく、上空では紫外線が強いことから、地上部よりも劣化速度が速く、温室効果ガスであるメタンや二酸化炭素を放出したり、雲凝結核や氷晶核として雲形成を促進する可能性が指摘されています。

これまでの野外観測により、雨水からはAMPsが検出されています。プラスチックは疎水性であるために水をはじきますが、紫外線劣化したり、有機汚染物質や重金属が表面吸着すると親水性になることが指摘されてきました。しかしながら、雲水中にAMPsが含まれていることは野外観測により実証されていませんでした。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

世界ではじめて雲水の野外観測によりAMPsの存在を明らかにし、その特徴や起源を明らかにすることを目的として、自由対流圏に位置する富士山頂(標高 3,776 m)、大気境界層に位置する富士山南東麓(標高1,300 m)、丹沢大山山頂(標高1,252 m)で2021年から2022年にかけて雲水44試料を採取しました。

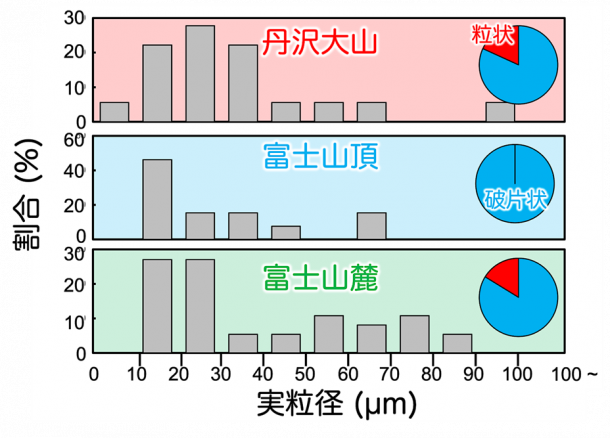

図2:雲水の採取地点

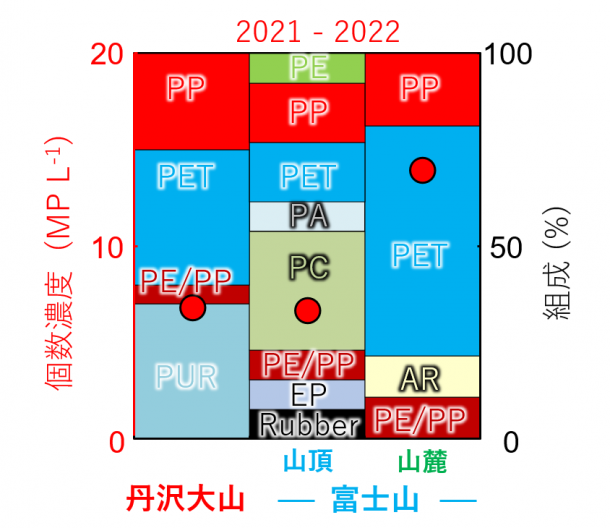

この結果、3地点で雲水から合計70個、9種類のAMPsを検出しました。さらに、PM2.5と比較すると雲水ではポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリアミド6(PA)、ポリカーボネート(PC)などカルボニル基を有するポリマーが多く、本来はカルボニル基を有さないポリプロピレン(PP)では紫外線劣化が進行したものが多いことを明らかにしました。形状は破片状が多く、平均濃度は3地点で6.7~13.9(個/L)であり、実粒径は7.1~94.6 μmでした。さらに、後方流跡解析により、自由対流圏の雲水中AMPsの起源として、海洋マイクロプラスチックの飛散および輸送が重要である可能性が示されました。

図3:雲水中AMPsの実粒径分布と形状割合

図4:雲水中AMPsの個数濃度とポリマー組成(PE:ポリエチレン、PP:ポリプロピレン、PE/PP:エチレンプロピレン共重合体、PUR:ポリウレタン、PA:ポリアミド6、PC:ポリカーボネート、AR:アクリル樹脂、EP:エポキシ樹脂)

図4:雲水中AMPsの個数濃度とポリマー組成(PE:ポリエチレン、PP:ポリプロピレン、PE/PP:エチレンプロピレン共重合体、PUR:ポリウレタン、PA:ポリアミド6、PC:ポリカーボネート、AR:アクリル樹脂、EP:エポキシ樹脂)

(3)そのために新しく開発した手法

PerkinElmer Japan合同会社との共同研究により、µFTIR ATRイメージング法*3によるAMPs計測手法の新規開発に取り組み、最小粒径で2 µm程度までの計測を可能にしました。また、AMPs劣化度評価とともに劣化度を考慮したAMPs専用データベースを新たに構築しました。作業効率と定量精度向上のために最終ろ過面積(Φ4mm)の22.4 %計測を標準とし、低濃度試料分析では最終ろ過面積をΦ1 mmに絞り、全面積70 %以上の計測を可能としました。

(4)研究の波及効果や社会的影響

本研究により、カルボニル基を有するAMPsが雲水中に濃縮されていることが明らかになったことから、カルボニル基を有する汎用プラスチックのみならず、本来は親水基を有しないポリエチレン、ポリプロピレンも紫外線劣化が進行し、カルボニル基や水酸基などの親水基を有することにより、モデル研究による想定以上に雲凝結核や氷晶核として機能している可能性が高いことが明らかになりました。

図5:カルボニルインデックスとヒドロキシルインデックス*4によるポリプロピレン劣化度評価

AMPsの雲形成能が高ければ、太陽光をより散乱して放射収支に影響を及ぼすとともに、降雨量分布を変化させ、気候変動に関与している可能があります。また、気候変動のみならず、健康リスクも懸念されます。雨水はすべての陸水の源ですが、雲水にAMPsが含まれていれば「プラスチックの雨」が地上に降り注ぐことになります。すなわち、AMPsを空気から直接、肺に取り込むだけではなく、雨水として地上に降りそそぐことにより水源を汚染し、陸水を利用する農業や畜産業を通じて体内摂取量を増大させ、健康リスクを高める可能性があります。今後、AMPsの存在量とその環境および健康リスクについての知見をさらに集積することが重要となります。

(5)今後の課題

本研究では、雲水中AMPsの実態解明を国内山間部3箇所で行いましたが、全容解明にはほど遠い状況です。全世界における高所山岳域、航空機を用いた陸域および海洋の雲水中AMPsの実態解明が必要となります。そのためには、国際ネットワークの構築が喫緊の課題といえます。

一方、AMPsの紫外線劣化に伴うメタンや二酸化炭素放出量の実測およびモデル研究はほとんど行われていません。AMPsが地球温暖化に影響するのか、地球冷却化に影響するのは未だに未解明であり、地球温暖化の将来予測において不確実性を増大させている可能性があります。

(6)研究者のコメント

本研究は、AMPsの実態解明の一貫として、雲水中AMPsの存在量と特徴を明らかにしたものです。AMPsの先行研究は手法が統一されておらず、十分な精度管理も行われていない状況です。AMPs研究は黎明期であることから、産官学民連携のオールジャパンでAMPs研究を推進し、世界をリードしてまいります。

(7)用語解説

※1 自由対流圏

対流圏内の大気境界層上空にある、地上からの直接的な影響を受けにくい高度約2から2.5 kmより上空の大気層のことです。自由対流圏は、地上から放出される大気汚染物質の影響を直接受けないのでバックグランド大気とも呼ばれています。

※2 雲凝結核

大気中では吸湿性粒子が存在しており、相対湿度が100%(水飽和)を超えると微水滴(雲粒)が形成されます。これらの吸湿性粒子は一般的には凝結核(condensation nucleus)といい、1~2%未満の水過飽和度で雲粒の大きさまで成長するものを雲凝結核(cloud condensation nucleus: CCN)と呼びます。

※3 µFTIR ATRイメージング法

プラスチック分析に使用される代表的な方法が、フーリエ変換型赤外分光法(Fourier Transform Infrared Spectroscopy; FTIR)です。数mm程度の大きさであればFTIRで分析可能ですが、100 µm以下の微小な物質をFTIRで判別する場合には顕微FTIR (micro FTIR; µFTIR)が利用されます。

大気中マイクロプラスチックを前処理後に集めた最終フィルタ上の広い面積を、可能な限り小さな領域に分割するので計測には非常に時間がかかります。このような広い面積の膨大なスペクトルを高速、高感度で取得する技術が赤外イメージング(FTIRイメージング)です。ATR(Attenuated Total Reflection)イメージングは、サンプルにATRクリスタルと呼ばれる高屈折率の光学結晶を接触させた状態でイメージング測定する方法であり、FTIRイメージング測定法の中で最も小さいものが測定できる技術です。

※4 カルボニルインデックスとヒドロキシルインデックス

光酸化されたPEやPPには分子量低下、カルボニル基や水酸基の生成と増加、サンプル表面の多数の割れや孔の発生などが観察されます。カルボニルインデックス(carbonyl index)やヒドロキシルインデックス(hydroxyl index)はプラスチックの劣化度の指標であり、プラスチックの光酸化によって生成したカルボニル(C=O)ピークの吸光度とベースとなるメチレン(CH2)ピークの吸光度の比、水酸基(OH)ピークの吸光度とベースとなるメチレン(CH2)ピークの吸光度の比から算出されます。

(8)論文情報

雑誌名:Environmental Chemistry Letters

論文名:Airborne hydrophilic microplastics in cloud water at high altitudes and their role in cloud formation

執筆者名(所属機関名):王 一澤1、 大河内 博1、 谷 悠人1、 速水 洋1、 皆巳 幸也2、 勝見 尚也2、竹内 政樹3、 反町 篤行4、 藤井 佑介5、 梶野 瑞王6、 足立 光司6、 石原 康宏7、 岩本 洋子7、 新居田 恭弘8

(1早稲田大学、 2石川県立大学、 3徳島大学、 4東洋大学、 5大阪公立大学、 6気象研究所、 7広島大学、8 PerkinElmer Japan合同会社)

掲載日時(現地時間):2023年8月14日

掲載URL:https://doi.org/10.1007/s10311-023-01626-x

DOI:10.1007/s10311-023-01626-x

(9)研究助成(外部資金による助成を受けた研究実施の場合)

研究費名:(独)環境再生保全機構環境研究総合推進費(JPMEERF20215003)

研究課題名:大気中マイクロプラスチックの実態解明と健康影響

研究代表者名(所属機関名):大河内 博(早稲田大学)