早稲田大学人間科学学術院が大日本印刷(株)と共同で

早稲田大学人間科学学術院(学術院長:谷川章雄)は大日本印刷株式会社と共同で、聴覚障がいがある学生を対象とした新しい情報保障のための支援技術(アシスティブ・テクノロジー)を開発しました。この支援技術には、スウェーデンで開発されたアノトペンと呼ばれるデジタルペン技術と、大日本印刷株式会社が開発したプレゼンテーションシステム(OpenSTAGE®)が使われています。

既存の技術をうまく組合せることで、聴覚に障がいがある学生が大学の講義やゼミにおいて情報保障を受ける際の不便を解消し、より積極的に講義やゼミに参加できるようになります。

なお、本システムは8月6日(土)、7日(日)のオープンキャンパスに合わせ、早稲田キャンパス14号館407教室で開催される支援技術体験コーナで実物展示いたします。さらに大阪市中央公会堂で開催される第26回リハビリテーション工学カンファレンスのインタラクティブセッション(8月24日(水)12:30-14:30)でも展示発表の予定です。※ OpenSTAGEは、大日本印刷株式会社の登録商標です。

概要

1. 開発の背景

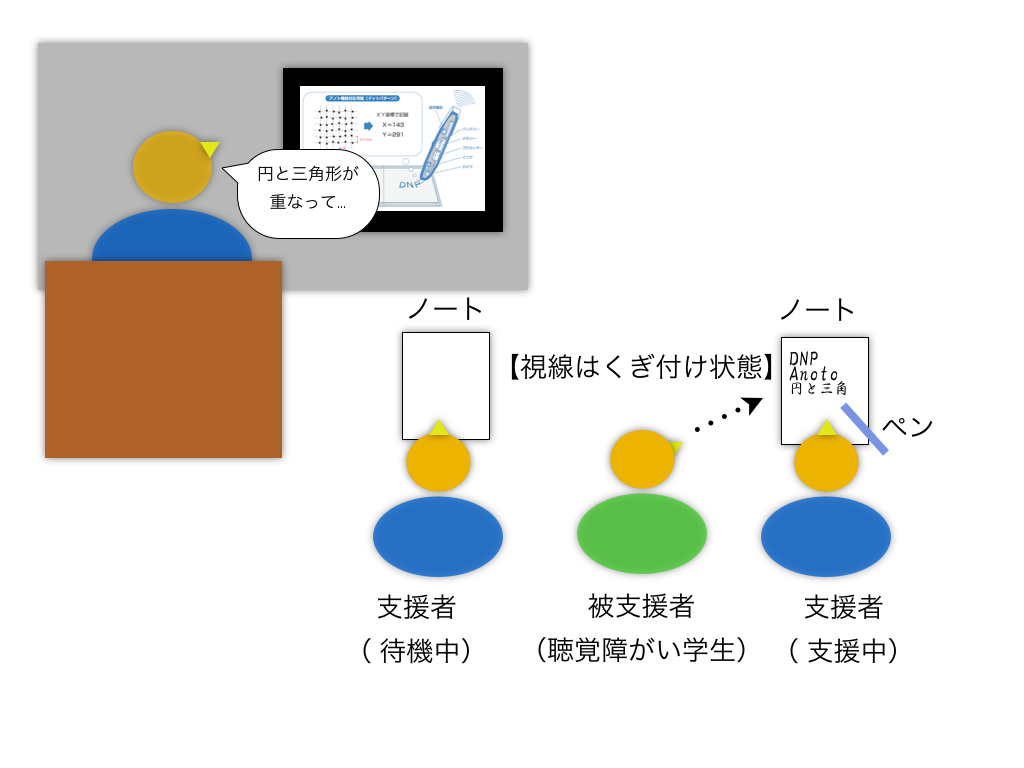

現在、早稲田大学には聴覚に障がいがある学生が13名在籍しています(2011年7月末時点)。早稲田大学障がい学生支援室が中心となって聴覚障がい学生に代わってノートをとる支援学生(ノートテイカー)を養成し、1名の学生に対して2名のノートテイカーを派遣して、講義やゼミでの情報保障を行っています。一般的に、聴覚に障がいがある学生は講義室の一番前の座席に座り、その両側にノートテイカーを配置します。聴覚障がいがある学生はノートに書きとられた内容に目をやり講義を受けますが、視線が机上のノートに釘付けになり、講師の表情やしぐさ、黒板に板書された内容に目が行きにくい状況におかれます。また、支援者の腕でノートに書かれた情報が隠されてしまうなどの問題がありました。支援技術開発のきっかけは、昨年4月に早稲田大学人間科学部健康福祉科学科の畠山ゼミに一人の聴覚に障がいがある学生が入ったことです。学生とともに改善すべき点を整理し、早稲田大学障がい学生支援室、大日本印刷(株)と連携をとりながら、後述する支援技術開発に漕ぎ着けました。

図1 従来のノートテイク

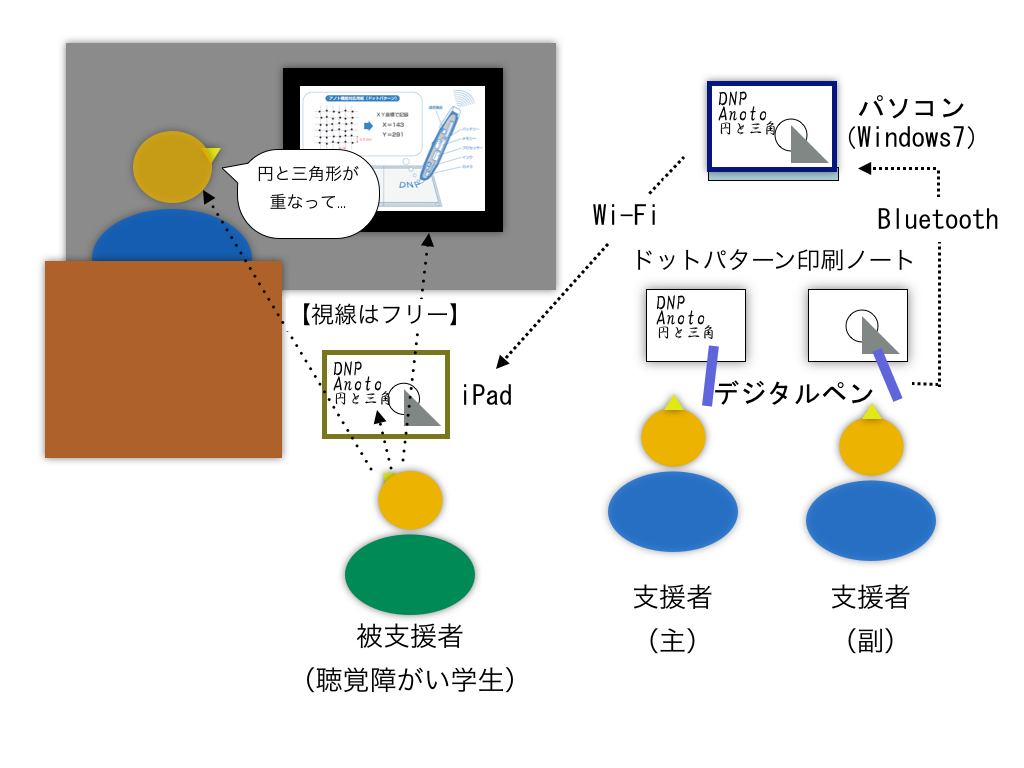

図2 今回開発したノートテイク支援システム

2. 今回開発したノートテイク支援システム

ノートテイカーがデジタルペンで書き込んだ筆跡データが無線で聴覚障がいがある学生の見やすい位置にセットしたノートブックパソコンやiPadなどの携帯端末に送られ、それにより情報保障を受けられるというものです。これにより、講師が提示するスライド、板書、さらに身振りや表情などに目が行きやすくなり、講義やゼミに積極的に参加できる環境が生まれます。複数本のデジタルペンでの同時書きができるため、一人のノートテイカーが講師の話を中心にノートし、もう一人のノートテイカーが補足説明や図を書き込むことが可能です。本システムを本年春学期からの授業で試験運用してきました。障がい学生当事者、支援者、早稲田大学障がい学生支援室、そして開発担当者が一体となって改良や工夫を行い、ほぼ実用レベルに漕ぎ着けることができました。今後も、さらなる改良を重ね、広く実用に供することを目指します。

3. アノト方式デジタルペンについて

アノト方式デジタルペンの仕組み

細かいドットパターンが印刷された用紙にアノトペンと呼ばれるデジタルペンを用いて書き込みます。デジタルペンの先端に内蔵されたCCDカメラがドットパターンを読み取り、ペン先が動いた奇跡を筆跡データとしてBluetooth無線技術によりパソコンに送り込み、筆跡が画面表示されます。

4. 開発におけるポイント

(1)既存技術を組合せることで開発コストを抑え、短期間で実用化につなげる(2)システム開発当初からユーザを巻き込み(ユーザ・インボルブド)、ニーズとシーズの乖離を避ける(3)ノートテイカーの従来からの作業内容を大幅に変更せず、支援者の精神的な負担を減らす(4)複数のノートテイカーが共同しながら情報支援をすることが出来るようにし、ノートテイカーの1人当たりの負担を軽減できる(5)デジタルペンの読み取り性能が高く、ノートテイクのような比較的早い手書きにも十分に追従できる

5. ノートテイクに関する関連情報

聴覚障がい学生の情報支援の方法として、手書きによるノートテイクとパソコンを用いたノートテイクがあります。手書きにくらべてパソコンによるノートテイクは情報量が圧倒的に多いことから、パソコンノートテイクが増加傾向にあります、しかし、数式や図、文字に表情をつけるなど手書きならではの表現を大切にしたいという障がい当事者が少なくありません。将来的には、手書きとパソコンによるノートテイクをミックスした形も含めて検討しています。

以上

- News