研究、ボランティアプロジェクト、サークル活動―学内のさまざまな団体が取り組んでいる地域連携事例をピックアップし、携わる人の思いに迫りました。

理工学術院 統合事務・技術センター 研究総合支援課 前田和宏

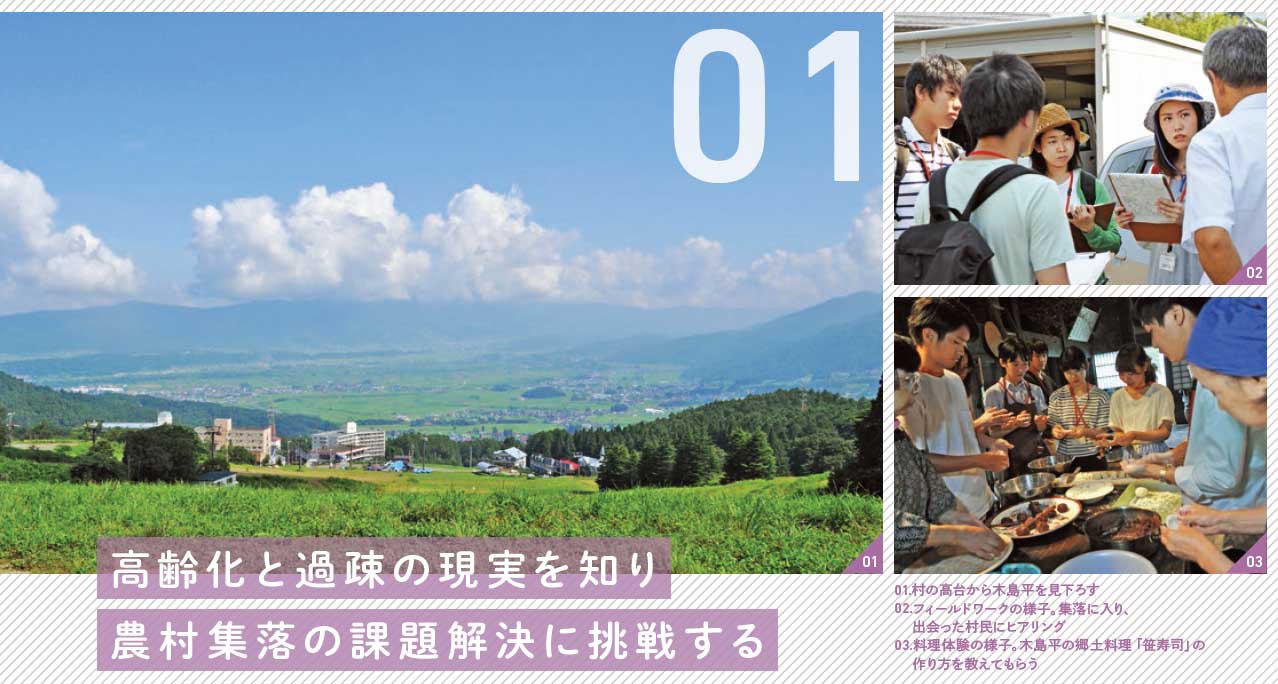

企業や自治体が抱える問題について、早稲田大学の学生が現場のプロフェッショナルとともに課題解決に取り組み、学生ならではの自由な発想で問題解決の提案を行う「プロフェッショナルズ・ワークショップ」。2007年に、産官学連携の新しい形を目指して立ち上げられた教育プログラムだ。そのひとつに、今年9回目を迎える長野県・木島平村の自治体との連携プロジェクトがある。公募で集まった約10人の学生が木島平村に滞在しながら、現地調査を通して、高齢化と過疎という課題を抱える農村集落の現状を理解し、村の活性化につながるアイデアを提案する。学生たちは、この難しいテーマをメンバーと議論しながらとことん突き詰めることで、視野を広げ、将来のキャリアにもそれぞれに影響を受けている。

プログラムを企画・運営するのは、普段、地域貢献とは全く別の仕事をしている本学の若手職員だ。3年目の職員研修の選択肢のひとつになっていて、1年間従事する。木島平村役場と連絡を取り合ってテーマを決め、募集業務を行い、現地調査に同行して学生のフォローを行う。3ヵ月にわたる業務は、研修としてはなかなか負担が大きいともいえるが、学生との接点を持ちたいという理由で、あえてこのプロジェクトを選んだのが前田さんだ。「プロジェクトの運営を通して学生たちに頼られながら、彼らの成長を目の当たりにできたことは、心が震える感動的な経験でした」。現地調査では、学生たちが集落を歩き、アポなしで住民を訪ねて聞き取り調査を行う。村では、毎年やってくる早大生を大歓迎。若い学生たちが真剣に話を聞いてくれることが、楽しく、刺激になっているという。そこにあるのは「来てくれてありがとう」という純粋な気持ちだけ。「村の魅力は何ですか」という学生の質問に住民たちは「この村には何にもないよ」と答えるが、学生たちはその時点で既に、美しい風景や人々の優しさ、おいしい野菜のある木島平村にすっかり魅了され、地域のために役立ちたいという思いを募らせている。大学に戻ってからも毎週集まって議論を重ね、最終報告会では村長をはじめとする村の人々を前に、堂々と熱のこもったプレゼンテーションで、村の政策に参考にしてもらうための提案を行った。

そんな学生の様子を見守り、活動を記録してきた前田さん。1年間の職員研修が終わっても、学生たちと木島平村の人々とのふれあいが忘れ難く、今年は有志としてプロジェクト運営に関わっている。

「学生と私たち職員が木島平村から得てきたことは計り知れません。夏になるとやってくる若い学生たちとのふれあいを喜んでもらうだけではなく、学生の提案がより村の役に立つものになるように、一歩踏み込んで考えていきたい。継続性を持った住民のためになるプロジェクトにしていきたいですね」。9年目を迎えた木島平村と早稲田大学の関係。これまで築いてきた信頼の上に、新たな連携の形が広がっていくことが期待されている。