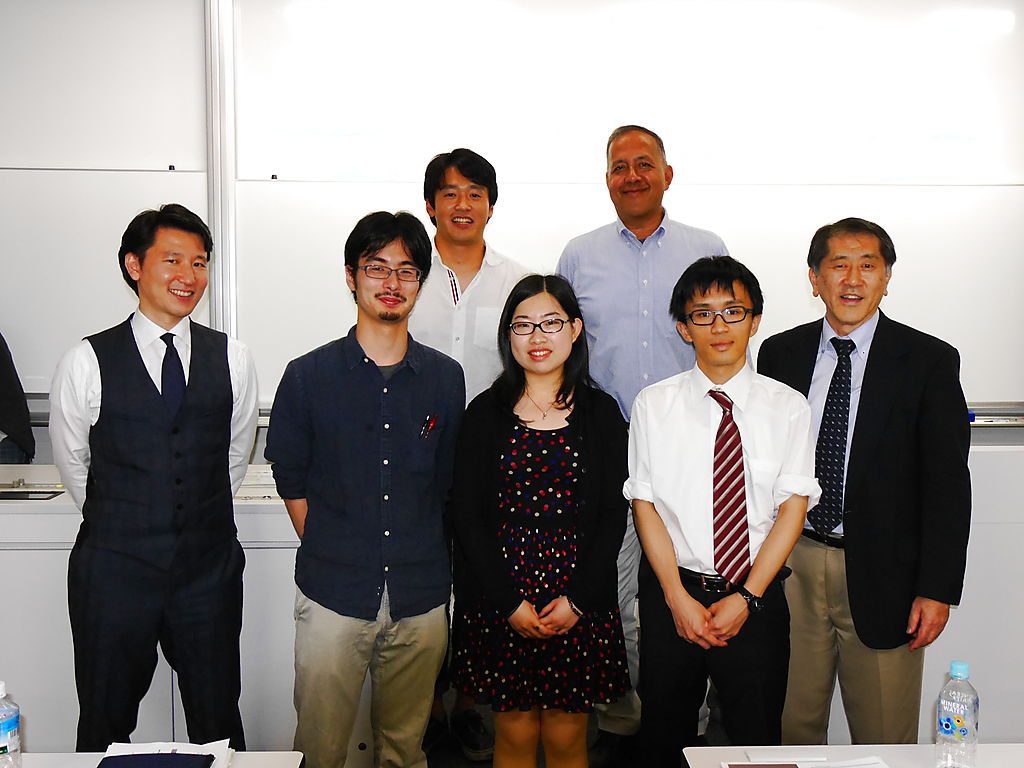

6月24日に、早稲田大学・SGU実証政治経済学拠点が主催し、早稲田大学現代政治経済研究所と政治経済学術院・科学研究費基盤(S)拠点の共催で、国際ワークショップ「New Developments in Political Communication Research」が開催されました。このワークショップは、スタンフォード大学から政治コミュニケーションの分野における世界で最も著名な学者の1人であるShanto Iyengar教授をお招きし、また政治コミュニケーションに関する最新の研究発表を織り交ぜながら行われました。

ワークショップは2部構成で行われました。第1部では、早稲田大学大学院政治学研究科の田中愛治教授から開会の辞があり、続いて3人の大学院生による研究発表が行われました。最初の発表者である加藤言人(早稲田大学)は、外国関連報道が世論の対外国認識に対して与える影響に関する研究結果を発表しました。ここでは、新聞報道と世論調査の月次時系列データを使用し、メディアの効果の大きさや持続性が国によって異なることが示されました。劉凌(早稲田大学)による次の発表では、ソフトニュースとハードニュースが政治知識の量に与える影響について考察が行われました。分析結果では、ソフトニュースが政治知識の量を増やす効果が限定的であることが示されました。最後に、横山智哉(一橋大学)によって、対人環境に対する横断的な接触が政治参加に対してもたらす効果について発表が行われました。すべての発表が終了した後に、Iyengar博士によって、各発表の今後の改善点などについてコメントがあり、3人に対する励ましの言葉がありました。

第2部では、まずIyengar博士によって、「The Tie That Divides: Cross-National Evidence of the Primacy of Partyism」と題する最新の研究成果に関する発表がありました。この研究では、党派の分極化に関して、米国、イギリス、ベルギー、スペインにおけるサーベイ実験の結果が発表されました。発表は、まずアメリカにおいて、自分とは対抗する党派に対して持つ印象が、年々悪化してきているという事実の提示から始まりました。近年アメリカでは、結婚相手を選ぶうえで、身体的特徴や性格、他の社会グループ属性を上回り、党派性が何よりも重要な要因になっているというのです。そして、党派性が最重要視されるというこの現象を「partyism」と呼ぶということが説明されました。

Shanto Iyengar教授

「partyism」に関する理解を深めるため、Iyengar博士の研究では、党派や社会的亀裂が持つ効果を、党派・社会の分極化の度合いが違う4か国―米国、イギリス、ベルギー、スペインのバスク地方―において検証することを目的としています。手法は、ウェブ調査実験による「信頼ゲーム」の実施です。実験刺激としては、党派性や、他の社会グループに関する情報が使われました。二人のプレーヤによって行われるこのゲームでは、一人のプレーヤが、(プロフィール情報がランダムに設定された)もう一人のプレーヤに渡す金額によって対人信頼度を測定します。分析結果は、党派性が、他の社会的亀裂に勝って、信頼度に対して影響を与えることが観察されました。この結果は、4か国を通して一貫したものでした。Iyengar博士は、対抗する党派者に対する信頼度の低さはどの国でも共通であることと、党派性は他の社会グループ属性に勝って影響力を持つことを指摘して、発表を締めくくりました。

Iyengar博士の発表に続いて、政治学研究科の日野愛郎教授より、「The Spiral of Siren: Opinion Expression after Fukushima Nuclear Crisis」と題して今井亮佑氏(早稲田大学)と遠藤晶久氏(高知大学)との共同研究の成果発表が行われました。この研究では、福島原子力発電所事故後の、原発に対する世論の変化に関心をもって行われています。2011年の事故後、原子力発電所の稼働について肯定的な意見が大きく減少し、一方で否定的な意見が大きく増加しました。ここで、この研究は、上記の意見変化のメカニズムを「spiral of silence(沈黙の螺旋)」と呼ばれる、多数派が少数派を沈黙させるという理論によって説明しようという試みである、という説明がありました。

日野愛郎教授

前段における仮説を検証するため、日野博士の研究はサーベイ実験として行われました。実験条件としては2つが割り当てられました。1つ目は、CASI(Computer-Assisted Self-administered Interview)調査と、CAPI(Computer-Assisted Personal Interview)調査という調査モードの違いです。ここで、CASI調査は沈黙の螺旋を引き起こす社会的望ましさバイアスが解消されるとされています。2つ目は、世間の意見に関する2種類の分布です。ここで、1つは原発に肯定的な意見が多数派になっており、もう1つは原発に否定的な意見が多数派になっています。上記の実験刺激の中で、CAPI調査かつ原発に否定的な意見分布が提示された時にのみ、沈黙の螺旋が生じると予測されます。分析結果では、上記の効果が観察されましたが、さらにもう1つの効果が観察されました。CAPI調査と原発に否定的な意見が多数派である分布は、原発に肯定的な意見を「沈黙」させるだけではなく、原発に否定的な意見を増やすという効果もあることが観察されたのです。日野博士は、この追加的な発見を「spiral of siren」と名付けて、発表を締めくくりました。

田中愛治教授

続いて、小林哲郎准教授(国立情報学研究所)によって、各発表に対するコメントがありました。コメントは、理論的・方法論的・分析的の各観点から行われました。Iyengar博士の研究に関しては、政治学の研究に対する経済ゲームの応用に関する賛辞が述べられたうえで、心理学理論が持つ予測と信頼ゲームが持つ含意の間のずれが生じているのではないか、という指摘がありました。一方で、日野博士の研究に関しては、外部的妥当性の高い研究デザインと調査モードの切り替えという発想に関して賛辞が述べられた上で、沈黙の螺旋理論が持つ予測と研究結果との間の乖離について懸念が述べられました。

最後に、一般参加者からの質問・コメントの機会が設けられました。特にIyengar博士の研究に関して多くのコメントがありました。まず、Iyengar博士の研究の次の実施場所として日本が適切ではないかという意見があり、その理由について、日本における党派的・社会的対立の少なさが挙げられていました。他にも、党派的分極化と社会的分極化の違いに対する疑問も提示されました。党派性は、社会的亀裂を代表するものとして考えられるため、両者を厳密に切り分けることは難しい、という批判です。積極的なディスカッションの後、政治学研究科の河野勝教授による閉会の辞があり、ワークショップが締めくくられました。

発表者

発表者

第1部

- 司会:田中愛治(早稲田大学)

- 発表者:加藤言人(早稲田大学)、劉凌(早稲田大学)、横山智哉(一橋大学)

- 討論者:Shanto Iyengar(スタンフォード大学)

第2部

- 司会:河野勝(早稲田大学)

- 発表者:Shanto Iyengar(スタンフォード大学)、日野愛郎(早稲田大学)

- 討論者:小林哲郎(国立情報学研究所)