2025年3月19日(水)から21日(金)にかけて、課外講義「これがサイエンスだ!」のゼミ合宿が行われました。この合宿では「授業では扱わない専門性のある内容を探究し、進学や将来について新たな視点をもつ」ことを目的とし、参加者は3つのパートに分かれ探究活動を行いました。

3つのパートではそれぞれ次のような探究が行われました。

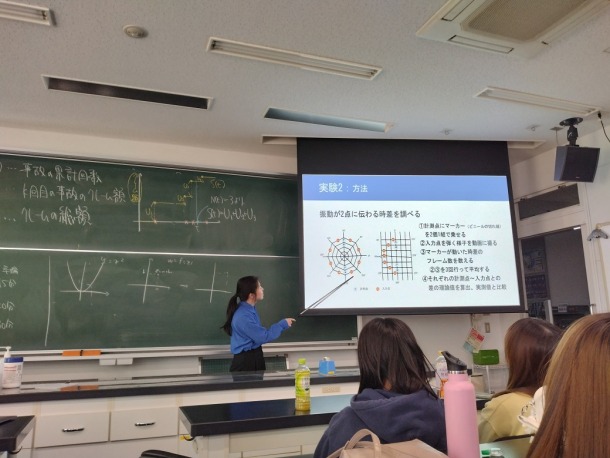

自主探究パートでは、宇宙線(自然放射線)を用いた透視技術であるミュオグラフィーを切り口として、科学技術と社会の繋がりをテーマとして取り組みました。ミュオグラフィで検出するミューオンとその検出器について実際の測定と解析を行い、さらに高校教育とのつながり、学際研究やサイエンスアートについての例示と考察を行いました。

物理パートでは、「表面張力の理解及び実験の構成を考える」というテーマで取り組みました。身近な現象に関わる物理としてメニスカスや水滴の形などを説明できるように、表面張力についての理論を学びました。また学んだ知識を基に興味を持ったポイントを整理して実験方法を考えることによって、より研究に近い試行錯誤を体験して頂きました!

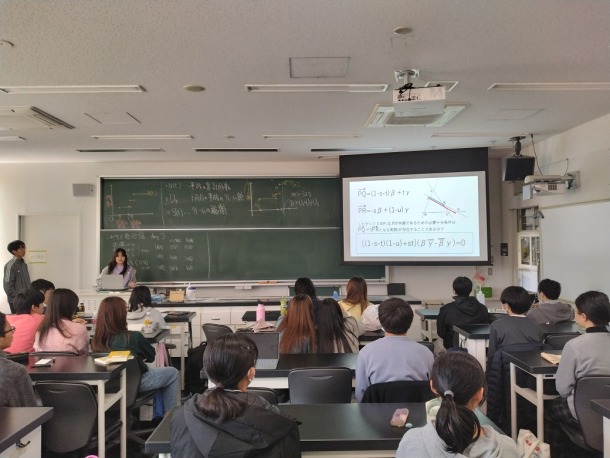

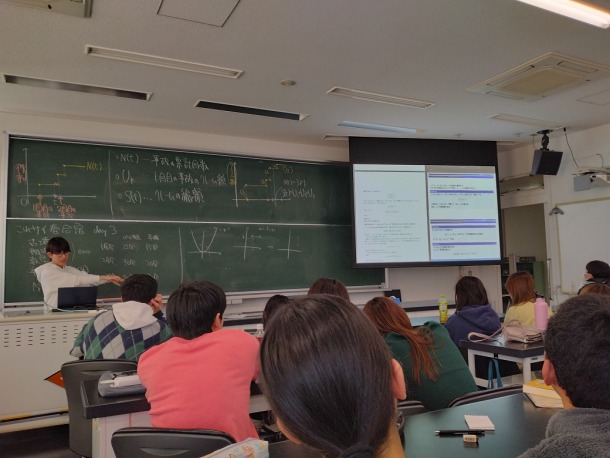

数学パートでは複素数をテーマに、三つのグループに分けて取り組みました。平面幾何の定理の証明を複素数に書き直すグループでは、これまで慣れ親しんだチェバの定理やメネラウスの定理を複素数で書き直すことに成功しました。複素数の関数を考えるグループでは、変数を複素数に変えたときに実数変数の関数と違いや実数関数との整合性を追究していきました。複素関数の微積分を扱うグループでは、コーシーリーマンの方程式と微分可能性の関係や留数定理を用いたフレネル積分の計算に追究しました。

パート別の探究活動の合間には特別講義が行われました。

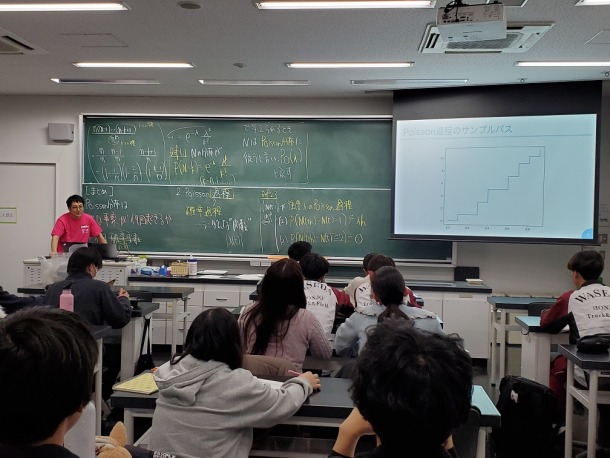

19日(水)夜は数学科非常勤講師の新井康太先生から「リスクを見るための確率論」というタイトルで特別講義がありました。この講義では、保険会社の資産をモデリングしたCramer-Lundbergモデルの意味を理解することを目指しました。ポアソン分布やポアソン過程といった概念を用いて、事故の発生やそれにともなう保険金の支出をモデル化していきました。

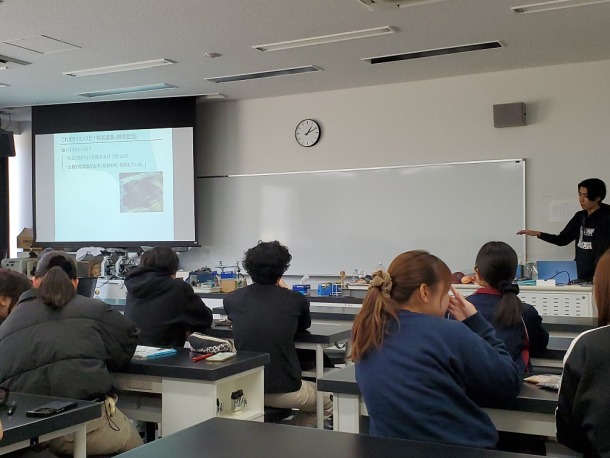

20日(木)昼は理科(生物)非常勤講師の樽見知樹先生から「『炭』が地球温暖化を食い止める!? ~バイオチャーによる炭素隔離とその社会実装を見据えて~」というタイトルの講義・実習をしていただきました。この授業でははじめに、炭素隔離効果といった理論的な背景とバイオチャーとはどのようなものかという講義がありました。その後の実習では、この分野における最前線の現場のひとつである、本庄キャンパスの中で作られているバイオチャーを実際に見学しました。

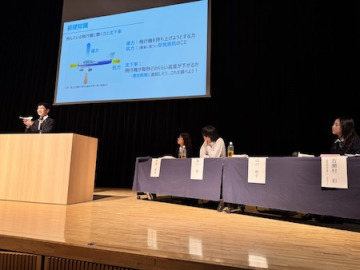

最終日の21日(金)は成果発表会と卒論報告会を行いました。成果報告会では、それぞれのパートが今回の合宿で得た成果を発表し、質疑応答に臨みました。参加者は前日の夜から発表会に向けて熱心に準備をしていました。卒論報告会では、この春に学部に進学する3年生から、昨年末に提出した論文の内容を発表してもらいました。

合宿に参加した生徒からは「活発に話し合いながら最終発表に向けて準備を進められて楽しかった」、「得意ではないけど数学が好きなので合宿に参加して前よりも好きになりました」、「表面張力について、現象をすぐに理解するのは難しかったけれど、先生にサポートしていただきながら、自分たちで気になったことを、材料や手法を考えながら実験を行えたのがとても楽しかった。」という感想が寄せられました。また、発表会に参加した新1年生からは「全然知らないことも多かったですが、物事を深く研究することは楽しいと思いました」、「正直何言っているか分からなかったが雰囲気がよくすぐ質問できそうな感じがして楽しかった」という感想が寄せられました。