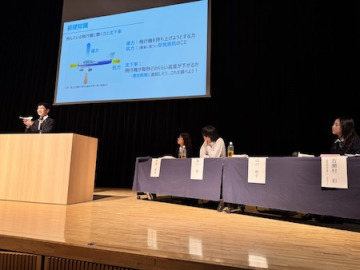

1月19日(日)午後から河川研究班の7名と現在本学院で学んでいる台湾からの留学生呉さんが石川県七尾高校を訪問し、環境DNAに関する指導を受けました。七尾高校は長くSSH校に指定されており、その活動の1つとして石川県能登半島河川の環境DNA調査に取り組み、様々な場で成果を発表し高い評価を受けています。10月に石川県松任市で開催された「いい川・いい川づくりワークショップ」で準グランプリを争った株式会社環境公害研究センターさんとのご縁で、今後の河川研究班の活動の方向として環境DNAを取り上げてみようかと考え、その勉強のために今回訪問することとなりました。七尾高校スーパーサイエンスクラブ員8名の生徒さんが指導してくださいました。

御祓川での水採取

河川や海水には、そこに生息する生物の細胞や排泄物などから生じるDNAが溶け込んでいます。このDNAを調べることから水環境の様子がわかります。網による採取ではなかなか見つからない生物の存在を確認することができます。希少種の生存や絶滅を確認することができます。逆に外来種などの存在も知ることができ、河川環境保全に役立てられます。

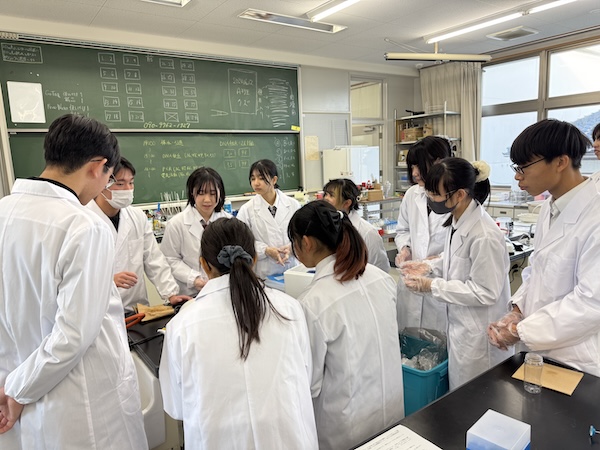

この日はまず、七尾高校脇を流れている御祓川から採水し、水を濾過しました。この後、濾過フィルターに引っかかった不要なタンパク質や脂肪分を溶解し、不要なゴミを除去してDNAの水溶液を作ります。その後PCRによりDNAを複製して増やします。最後に電気泳動によりDNAを分離検出します。時間を要する午後一杯の作業でしたが、七尾高校の皆さんは親切によく教えて下さいました。また、よく技術や仕組みを理解していました。

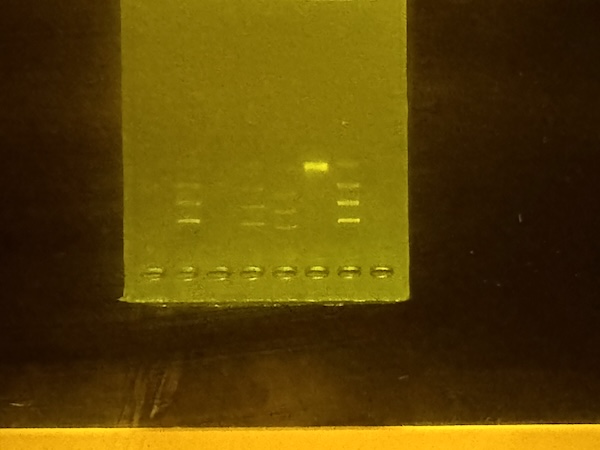

電気泳動の様子。右から2番目上の一番明るいマーカーが鮎のDNA。これと同じ高さのマーカーが真ん中2本に見えないので、この川のこの付近には鮎が存在しないということがわかる(らしい)。

この日は七尾市の旅館に宿泊しました。七尾は珠洲や輪島ほどは地震や水害で被災していないとはいえ、破損している住宅、傾いている住宅、傾いている電信柱をここそこで目にしました。

千里浜なぎさドライブウェイ、砂の大きさや形状により硬くしまっているので車で走行できるらしい。

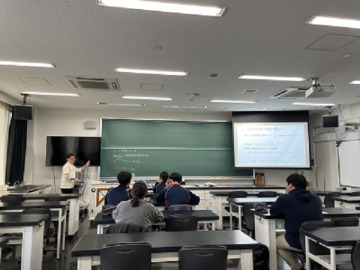

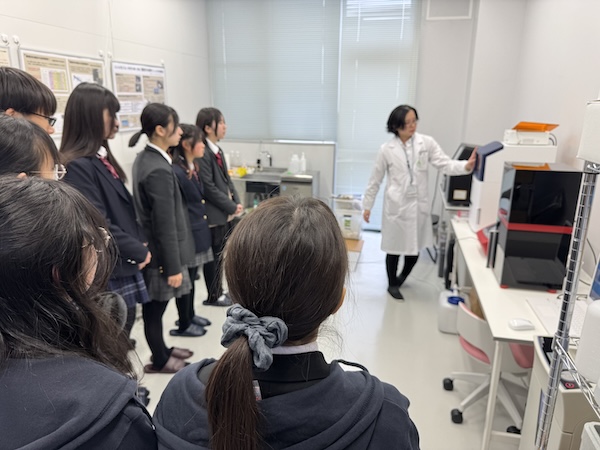

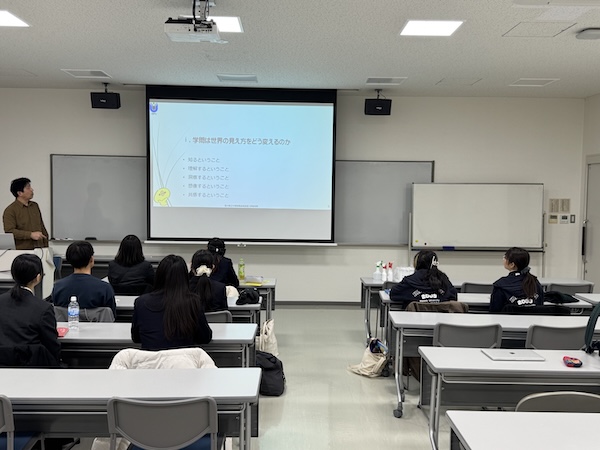

翌日20日(日)は、午前中、環境公害研究センターのご配慮により、石川県立大学を訪問し、研究センターのラボでの環境DNA分析装置の見学とゲノム情報利用技術教育センターの中谷内修先生の講義を受けました。内容は「なぜ研究活動が必要なのか?」という根源的なテーマでした。力のこもった内容で自分の将来を考えた時、学院生の琴線に触れる部分が多く、講義終了後も質問が続きました。七尾から県立大学への途中、ご配慮で日本で唯一砂浜を車で走行できる千里浜なぎさドライブウェイによって下さいました。海を見ることが少ない学院生ですが、ひと時はしゃいでいました。

研究センターのラボ

中谷内先生のレクチャー

午後は、帰路兼六園まで連れて行って頂き、金沢城、尾山神社、近江町市場の順番で散策しました。

兼六園

金沢駅前の鼓楼

参加した学院生たちにとって得難い体験をした2日間となりました。コーディネートしてくださった上に2日間案内してくださった環境公害研究センター様、日曜日の時間を割いて教えてくださった七尾高校の皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。