2019年度卒業設計

【敷地概要】ー沖縄県那覇市首里金城町の井戸跡をつなぐー

1.首里城観光から首里観光へ

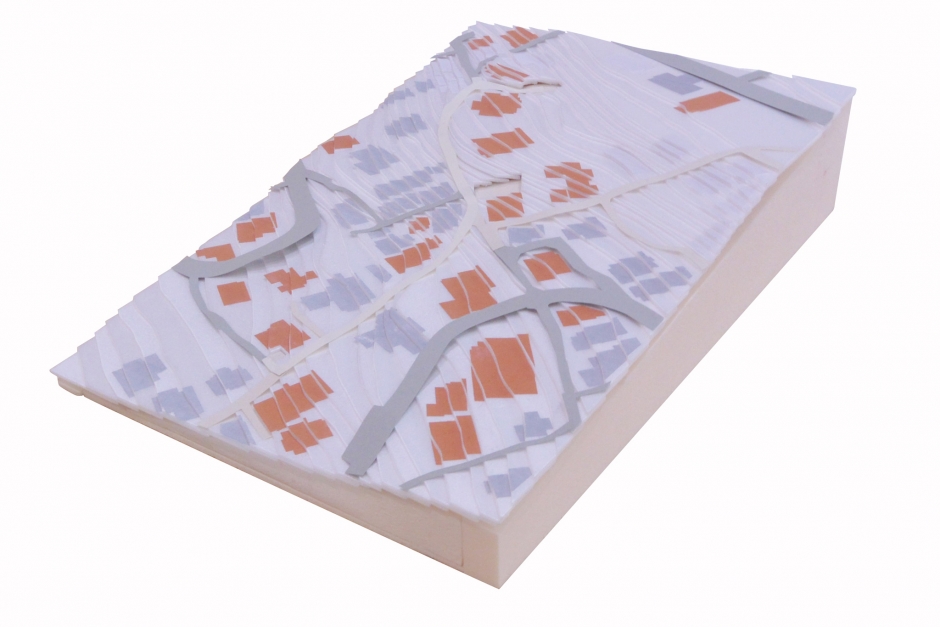

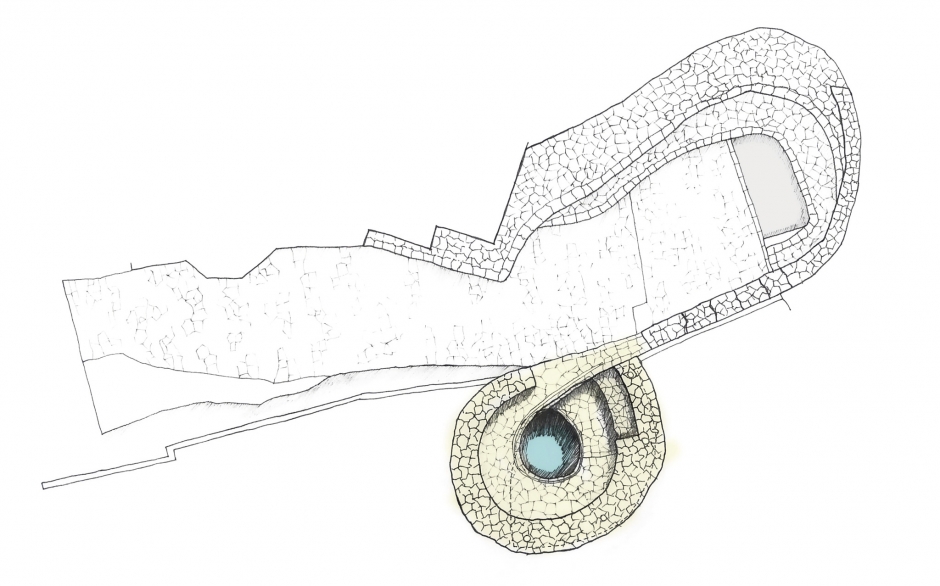

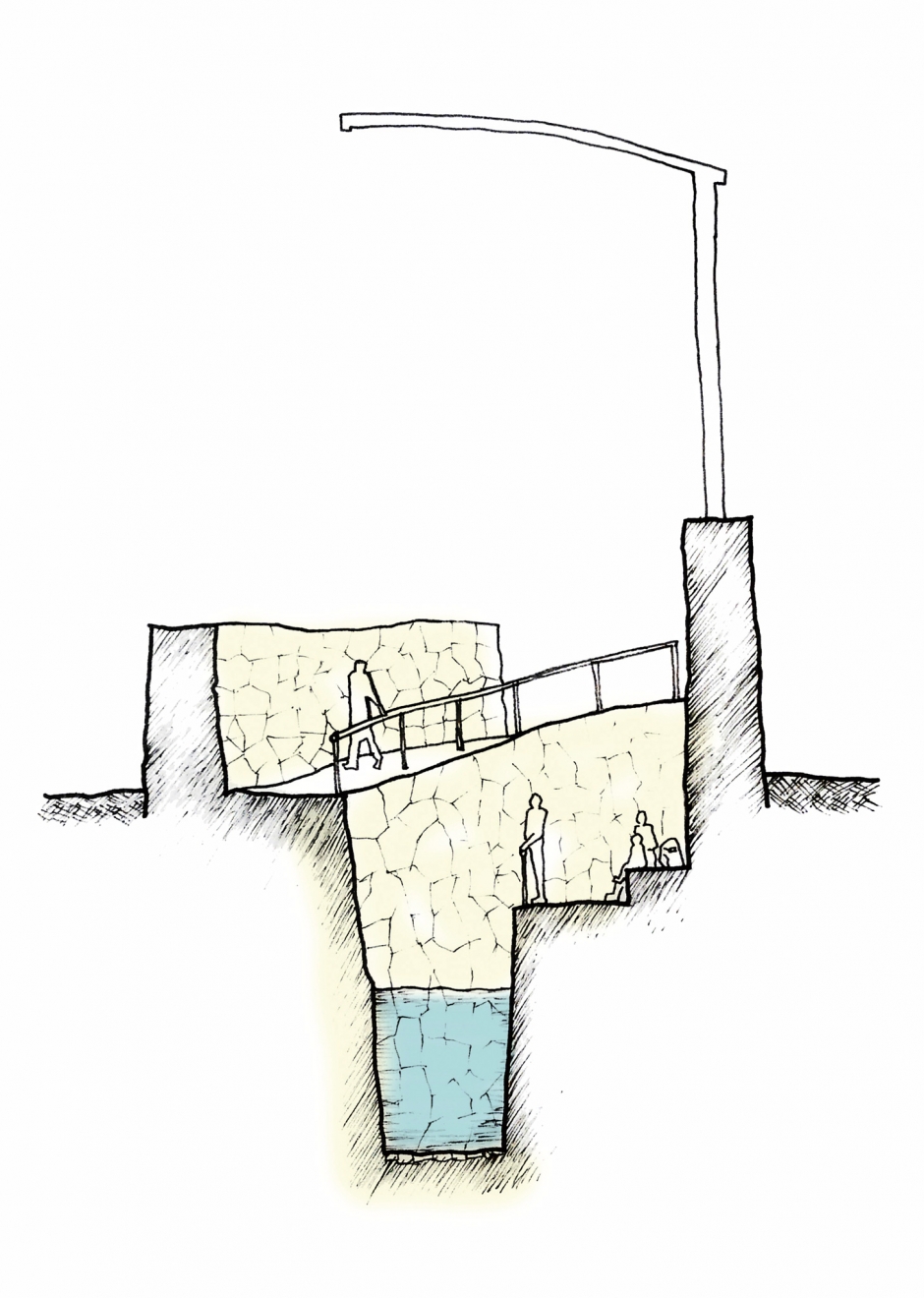

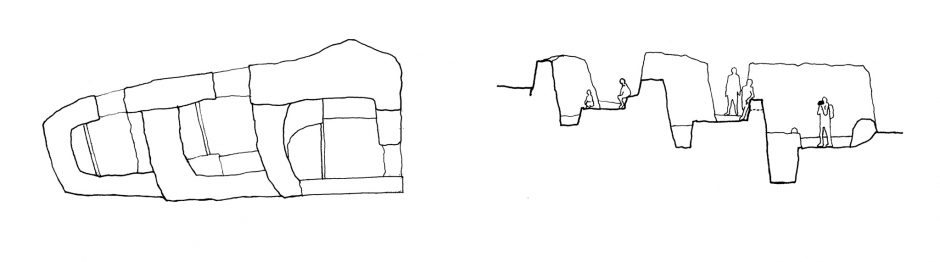

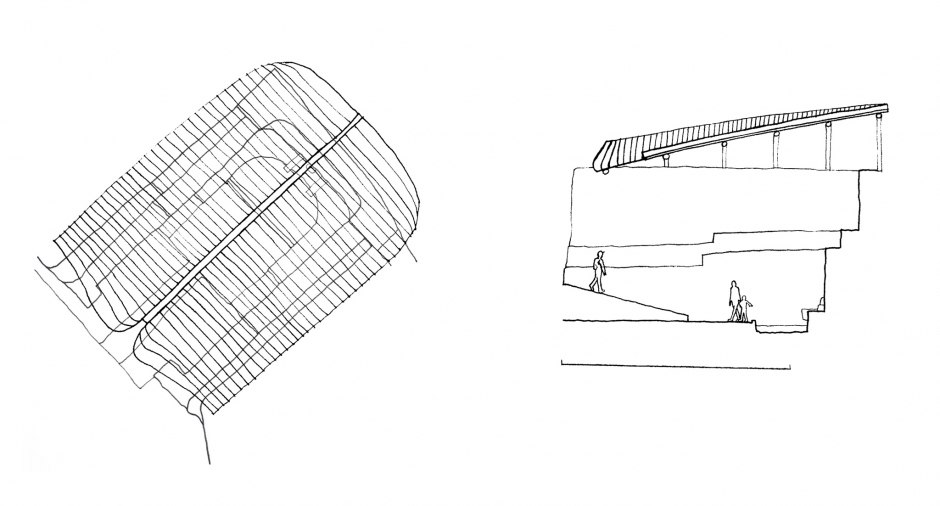

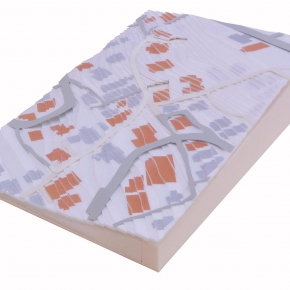

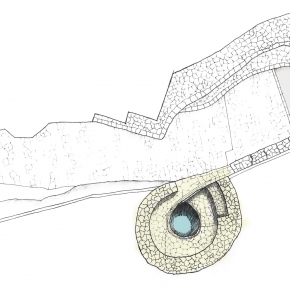

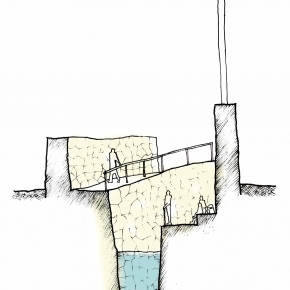

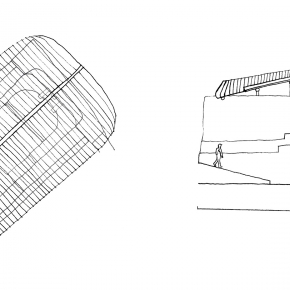

敷地の場所は沖縄県那覇市首里金城町を設定した。首里城から南下した位置にあり、赤瓦屋根の住宅街を縫う「金城町石畳道」は観光スポットである。首里城の城下町として整備され、先の金城町石畳道を始め御嶽(ウタキ)や井戸(カー)・樋川(フィージャー)といった、首里の人々の生活に欠かせなかった史跡が現在も残っている。 この作品では井戸(カー)・樋川(フィージャー)に着目する。双方とも共同井戸のことであり、首里城下町の人々の生活を支えてきた。石積みで造られ広場があることが特徴である。現在は井戸としては使われておらず史跡として残されており、同時に神聖な場として大事にされている。

ところで首里城といえば2000年に世界遺産として登録されたが、登録されたものは首里城公園内の建築物ではなく石垣の遺構である。このことから本来、首里で歴史的・文化的な価値を担うものは琉球石灰岩の建造物と言える。 昨年11月、奇しくも首里城は火災で甚大な被害を負ってしまった。正殿を始めとする7棟が全焼し、多くの人々に衝撃を与えた。一方、私はこの窮地にこそ首里城が中心となっていたこの地区の観光について捉えなおす機会であると考える。首里の街全体が持つ価値を今こそ再発信するべきであろう。金城町石畳道の道中にある3点の井戸(カー)・樋川(フィージャー)に絞り、首里観光を再定義するような建築提案をする。

2.「首里脈(スイミャク)」というタイトルについて

タイトルは設計者の造語で、首里脈と書いて「スイミャク」と読む。首里は沖縄方言で「スイ」と発音する。 首里の地質は、主として泥岩からなる層と、その上位に堆積する半固結の琉球石灰岩の層で成っている。琉球石灰岩は水を浸透する性質があるため、雨水は石灰岩層を通過し泥岩層との間に地下水として貯留される。そのため首里は湧水が豊富であり、湧水地の周辺を合方積みの石垣で整備して使いやすくして、村井戸として利用していた。 首里周辺には数多くの井戸・樋川が点在しており、おそらく水脈として繋がるだろう。 私の建築提案を通して首里の水脈を巡ることで、水に対する沖縄人の心を追体験できれば幸いである。