皆さん、はじめまして。LIVSの清水です。

皆さんは最近「絵本」を読んでいますか?「小さいころは読んでいたけど、今は全く読まない」そんな人が多いと思います。しかし、絵本は文字の通り「絵がついている本」です。「絵本」と呼ばれるものは小さな子どもたちが読む、かわいらしい絵が付いた本だけではない!きっとはるか昔にも絵本はあっただろうし、世界中にも絵本はあったはずです。

そこで今回は「絵本」=絵がついている本について、図書館の資料を使って調べていこうと思います。

「絵本」の定義を調べる

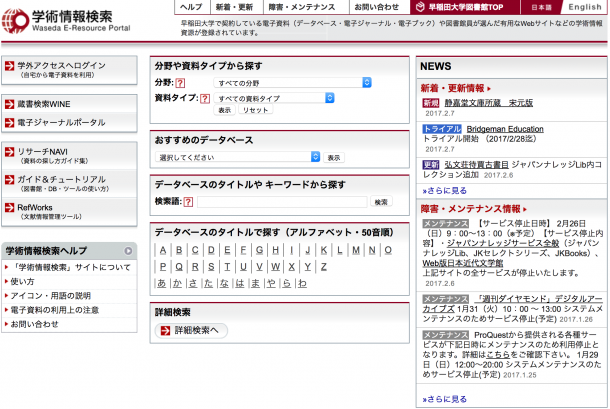

それではまず、「絵本」と呼ばれるものの定義について調べていきます。いつもの通り「学術情報検索」を使って、調べていきましょう。

おすすめのデータベースにある「ジャパンナレッジLib」を使っていきます。

『日本大百科全書』によると、「絵本」とは

日本では、古くは絵巻、絵手本、絵草紙(えぞうし)などを絵本と称し、時代の変遷につれ、絵を中心とする子供の本を意味するようになった。表現形式、内容ともに多様であり、絵のみで表現するものに始まり、絵を柱として数語のことばを添えたもの、絵と文章が対等に補完しあい、一つの物語を語るもの、さらに文章の比重が増え、それに挿絵をつけた絵物語形式のものまで含まれる。取り扱う題材も、昔話や創作の物語に限られず、文字、ことば、自然、科学、社会などあらゆる領域にわたっている。また、グラフィック・アートの発展とともに表現形式、内容が高度化し、読者を子供に限らず大人をも対象とするようになった。

『日本大百科全書』「絵本」の項目より

というものらしい。やはり「絵本」は、小さな子どもたちだけの本というわけではないようです!今回はこの幅広い意味を持つ「絵本」を調べていくことにします。

中央図書館で「絵本」を探す

次に中央図書館にある「絵本」について調べていきましょう。

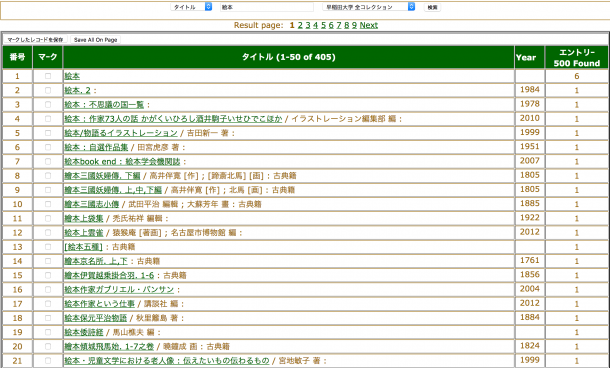

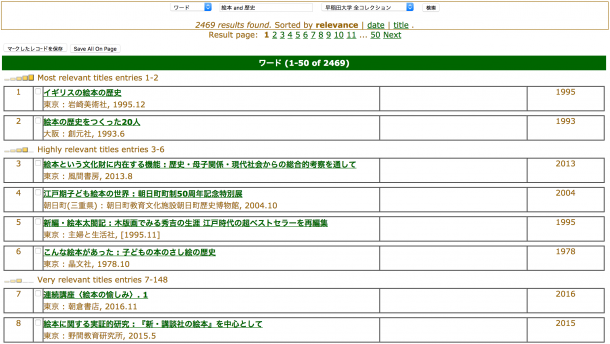

まずは、タイトル検索で「絵本」と検索してみます。

その結果がこちら。

あれ?なんだか想像していたような本が出てこない・・・

そうです!

タイトル検索では、書名、雑誌名などのタイトル先頭からの前方一致検索となるため「絵本」から始まる言葉しか検索結果に出てきません。では、かわりにキーワード検索で「絵本 and 歴史」で調べてみましょう。

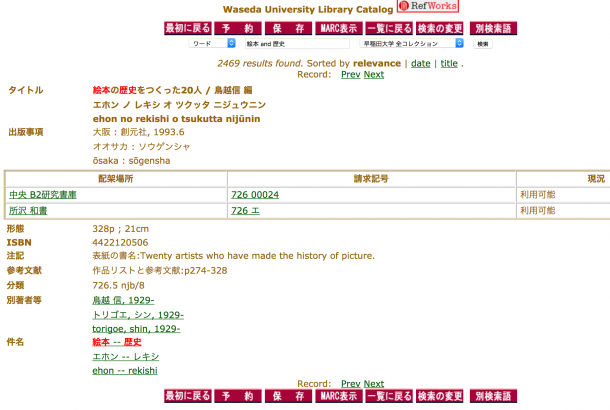

『絵本の歴史をつくった20人』という本が気になります。詳細を開いてみましょう。

どうやら「中央 B2研究書庫」にあるようです。行ってみましょう。

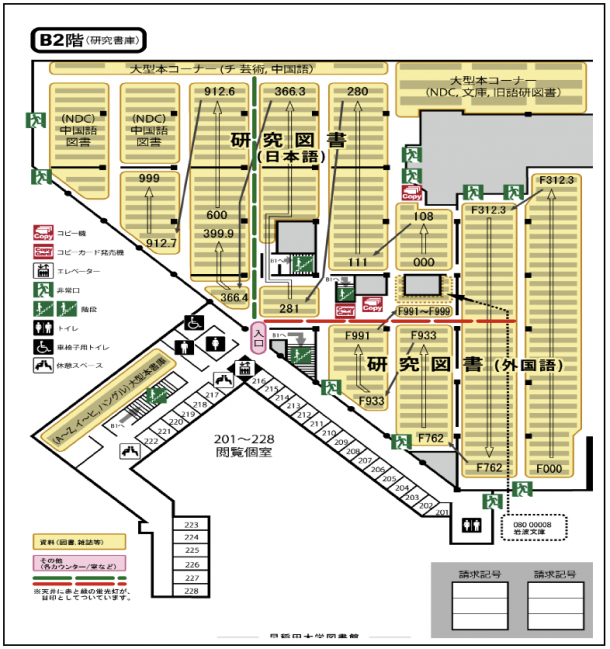

これももうお馴染みですが、地下書庫に入る前に、荷物はロッカーにしまいます。受付で学生証を提示し、入庫バッジをもらいます。広大な地下書庫で迷わないために、必ず確認しておかなければならないことは「請求記号」と「地下書庫の地図」です。

請求記号は「726 00024」。入口で地図を確認し、探しに行きます。

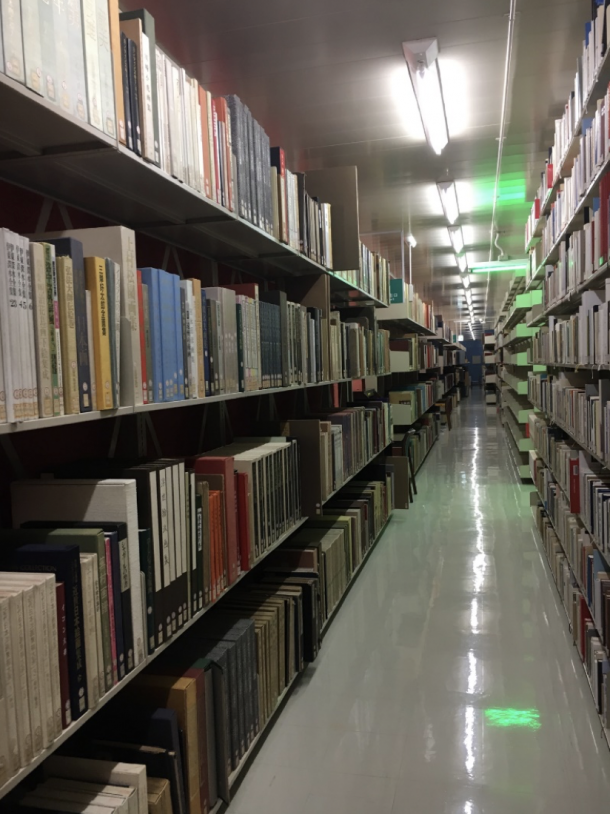

何度来ても迷子になりそうな研究書庫。やはり研究書が多いですね。

さて、さっそく『絵本の歴史をつくった20人』を見つけ目次を見てみると、日本の作家だけではなく、海外の作家の名前も挙げられて、紹介されています。これはあとでゆっくり読んでみることにしましょう。

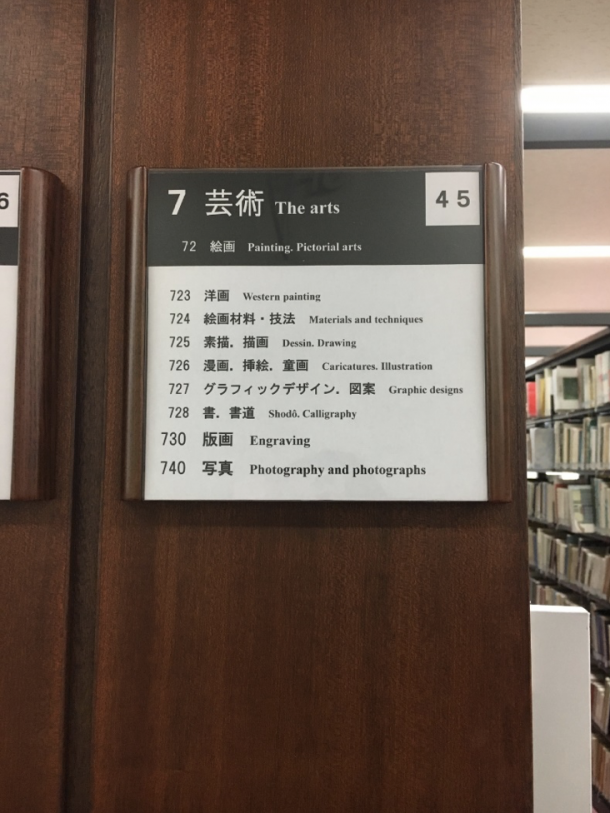

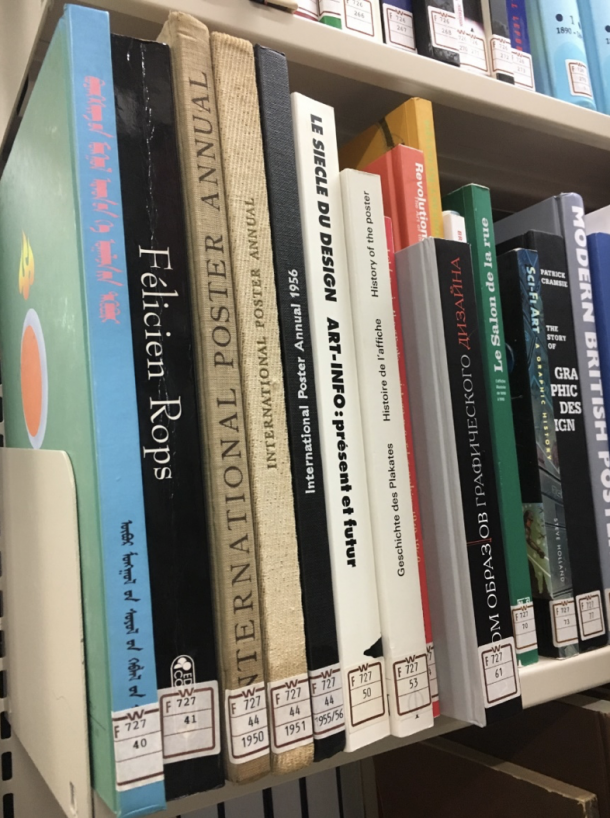

分類の700番台は「芸術」ということで、周辺を見てみると、他にもなんだか面白そうな本ばかりです。

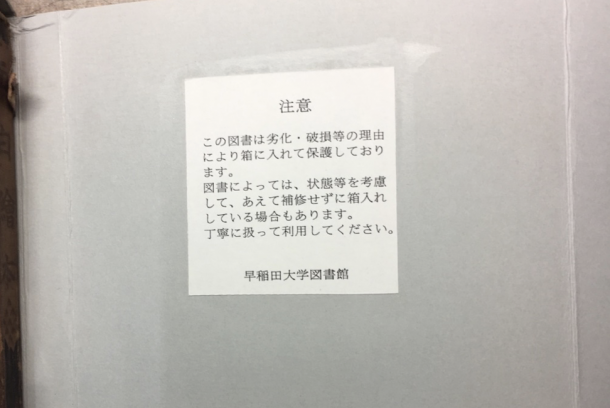

ブラウジングをしていると、その中でも特に面白そうなタイトルの本を見つけてしまいました。取り出してみると箱に入っていて、以下のような注意書きが・・・。

注意書きに従って、さらに慎重に中を開けてみると・・・、

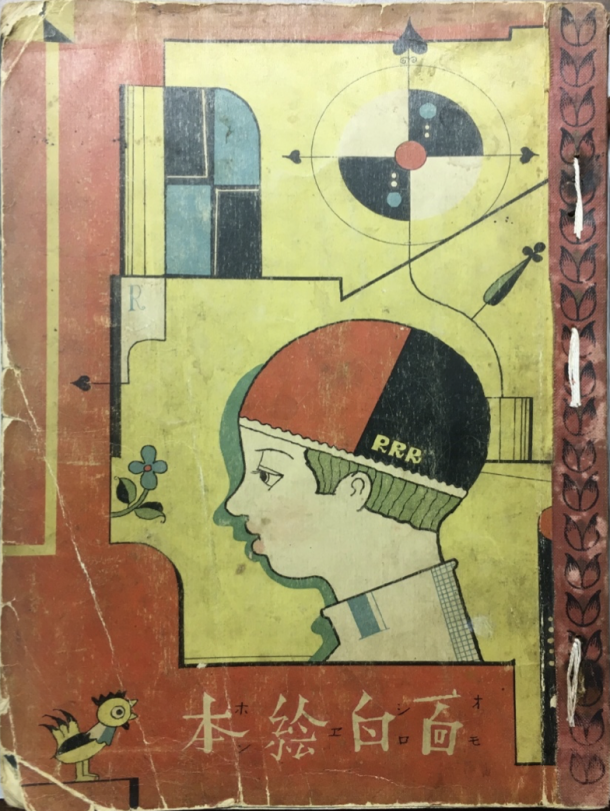

その名も『面白絵本』!!!!

内容は、絵本というよりは「絵入り本」で、見ていて楽しくなるような様々な絵のほか、クイズや絵物語などが載っている、子ども向けの娯楽本といった感じです。

この「面白絵本」は児童のための読み物として編纂された「小学生全集」の中の本です。「面白絵本」のほかにも、「世界童話集」「イソップ童話集」など、いろいろな種類があります。絵本の歴史に関する本を探していたはずが、書架で思わぬ本との出会いがありました。これも図書館の醍醐味。皆さんも図書館内をブラウジングしてみると面白い本が見つかるかもしれませんよ。

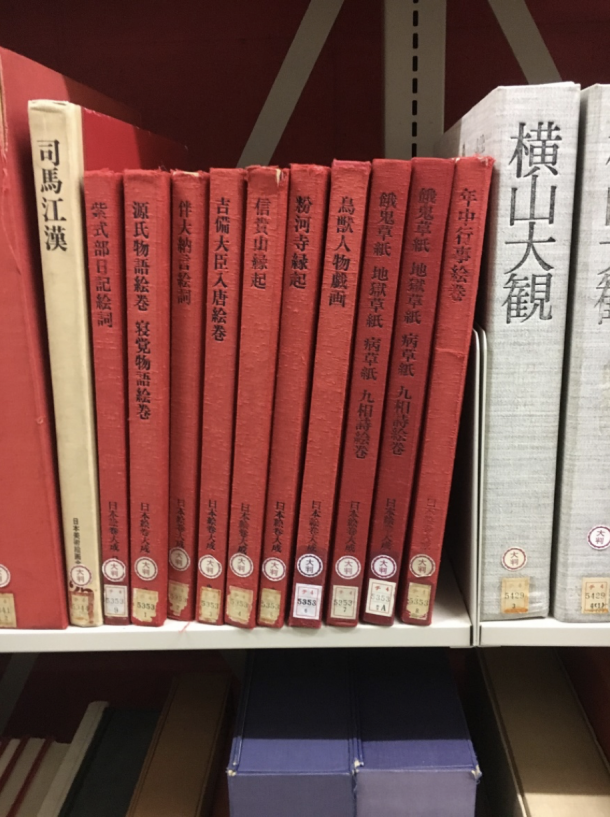

「古典籍の絵本」を見てみる

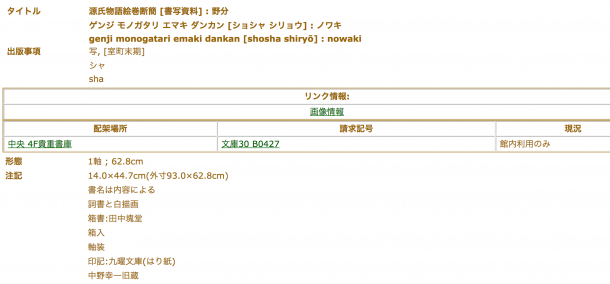

ところで、先ほどのWINEの検索結果では「古典籍」と表示されている資料もたくさんありました。「古典籍の絵本」とは何なのでしょうか?その中の一つの詳細を開いてみます。

これはなんと『源氏物語絵巻』の写本。出版事項の[室町末期]という表記が衝撃的です。しかし、果たしてこれは絵本と言えるでしょうか。確かに先ほどの『日本大百科全書』にも、絵本について「日本では、古くは絵巻、絵手本、絵草紙と称し」と書いてありました・・・。

そうです。つまりこれも「絵本」なんです。

これはぜひ確認したい・・・と配架場所を確認すると、「中央 4F貴重書庫」!?

早稲田大学図書館には貴重資料・古書資料といわれる、歴史的にも文化的にも非常に価値の高い資料を数多く所蔵しています。これらは、単に研究のために所蔵しているだけではなく、人類の知的財産として後世に引き継ぐため大切に保存しているものです。そのため、残念ながら簡単に利用できるものではありません。

そのかわりに多くの貴重資料は電子化がされ、インターネット上に誰からも見られるように一般公開がされています!それが「古典籍総合データベース」です。

この『源氏物語絵巻』も「画像情報」のリンクから実物の画像によってその古典籍を見ることが出来ます。下のリンクからぜひ実際に見てみてください!

また「古典籍総合データベース」からも検索が可能です。

このように検索をしてみても、資料を見ることが出来ます。

『源氏物語絵巻』を実際に見てみる

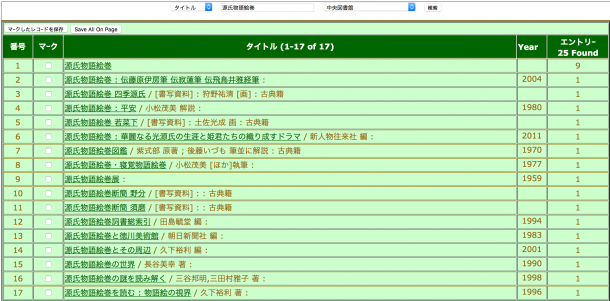

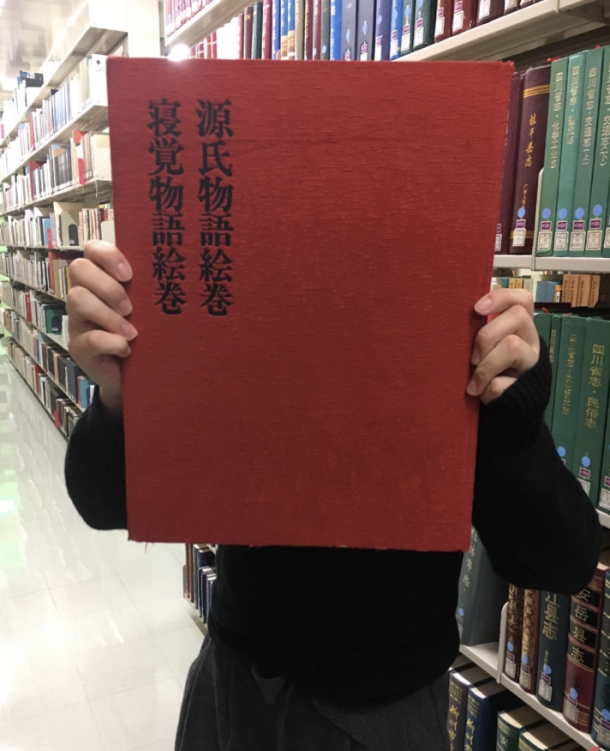

しかし、こうなったら『源氏物語絵巻』を紙の形で実際に見てみたい!ということで、WINEを改めてタイトル検索で「源氏物語絵巻」と検索し、所蔵館を「中央図書館」に限定してみました。

すると、『源氏物語絵巻』の複製と思われるものや、『源氏物語絵巻』に関する研究書や解説が多数ヒットしてきました!その中でも、気になったのが次のもの。

こちらの『源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻』です。詳細画面を開いてみると、配架場所は「中央 B2大型本コーナー」となっています。

大型本??これは気になります。もしかしたら、通常の複製本よりもさらに実物に近いスケールで『源氏物語絵巻』が体験できるのかも?また、地下書庫へ行きたいと思います。

中央図書館地下2階の大型本コーナーには、文字の通り大きい本が並んでいます。地図、美術書、日本の本に限らず、世界の大型本がたくさんあります。昨年の連載企画「発掘!早稲田のBBN」でも、「大きくてすごい本たち」として、大型本コーナーが紹介されていますので、ぜひチェックしてみてください。

B2の地図を確認してみると「大型本コーナー」は地図の上のほう、一番奥にあるようです。探しに行きましょう。

ずらっと並ぶ大型本の中に、お目当ての『源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻』を見つけました。

周りの本が大きすぎて、ちょっとサイズ感がわかりづらいでしょうか。

こうしてみると大きさが伝わるでしょうか?こちらは「大型本閲覧コーナー」でゆっくり鑑賞します。

イギリスの絵本作家について調べる

『源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻』を閲覧しながら、ここで先ほどのキーワード検索で見つけた『絵本の歴史をつくった20人』も読んでみると、イギリスの絵本作家としてCaldecott Randolph(コルデコット・ランドルフ)について紹介されていました。作家の紹介だけではなく、作品の楽しみ方や時代背景についても詳しく説明されています。

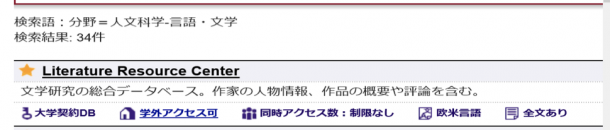

では今度は、「学術情報検索」でCaldecott Randolphについて調べていきます。

今度は「Gale Literature Resource Center」を使って調べてみます。

「Literature Resource Center」は英語のデータベースとなりますが、作家の人物情報や作品の情報が詳細に収録されていて、調べることができます。キーワードに「Caldecott Randolph」と入れ、検索してみます。すると彼の情報がたくさん出てきました。

- R. Caldecott’s Picture Books (London: Routledge, 1878-1885).

- The Babes in the Wood (London: Routledge, 1879).

- R. Caldecott’s Picture Book, Containing The Diverting History of John Gilpin, The House that Jack Built, The Babes in the Wood, and An Elegy on the Death of a Mad Dog (London & New York: Routledge, 1879).

- Sing a Song for Sixpence (London: Routledge, 1880).

- The Three Jovial Huntsmen (London: Routledge, 1880).

これが彼の絵本の一部です。タイトルとともに描かれた年が記載されていました。

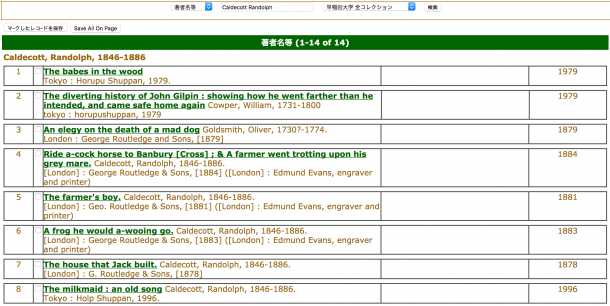

実際に彼の絵本を見てみたい!そこでWINE検索に戻り、著者名検索で「Caldecott Randolph」を検索してみます。

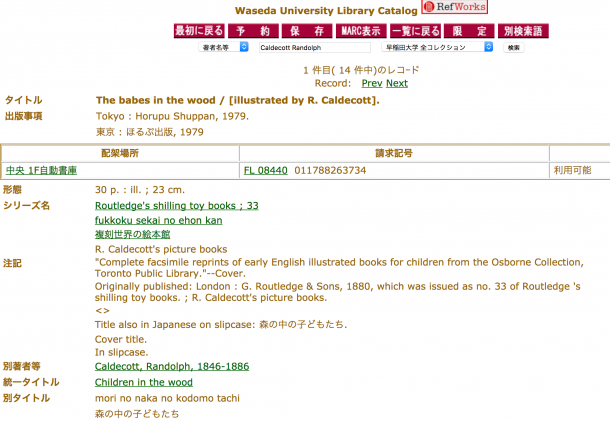

すると、先ほどの「Literature Resource Center」で2番目に挙がっていた『The Babes in the Wood (London: Routledge, 1879).』がありました。詳細を開いてみましょう。

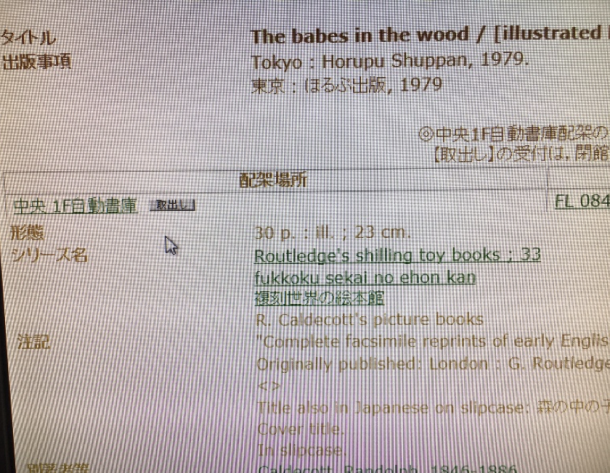

こちらは「中央 1F自動書庫」にあるようです。自動書庫の利用方法がわからなかったので、「自動書庫に配架された資料を利用するには」で調べてみます。

- 資料を検索し、配架場所に表示される「取出し」ボタンを押す。

(中央図書館内の利用者用WINE端末を使えばこの操作が可能になります。それ以外からの端末ではこの操作はできなくなっています。)

こんなかんじです。

- 確認画面がポップアップするので、「はい」を選ぶ。

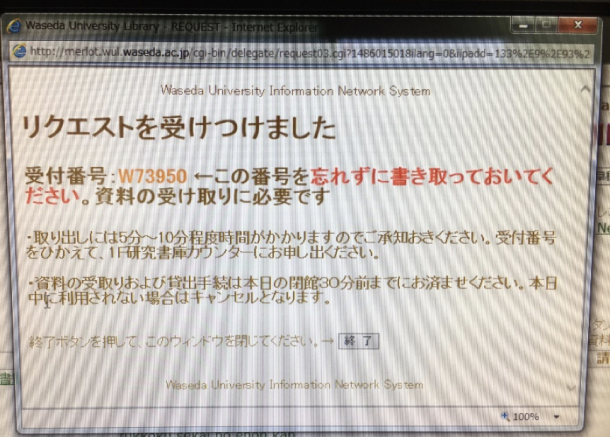

- 受付番号が表示されるので、資料のタイトルとともに必ずメモする。

- 「終了」ボタンを押し、5~10分後に1F研究書庫カウンターで受け取る。

なんと簡単!!

自動書庫から取り出した 『The babes in the wood』を実際に手に取ってみてみると、表紙も挿絵も素敵な絵で飾られていました。中央 1F自動書庫にある本は、中央図書館地下1、2階にある研究図書と同じ利用規則が適用されます。是非皆さんも機会があれば使ってみてください。

「子供たちが読む絵本」を探してみる

さて、ここまでは少し変わった絵本たちを紹介してきましたが、いわゆる小さい子供たちが読む絵本は図書館にはないのでしょうか?調べてみましょう。

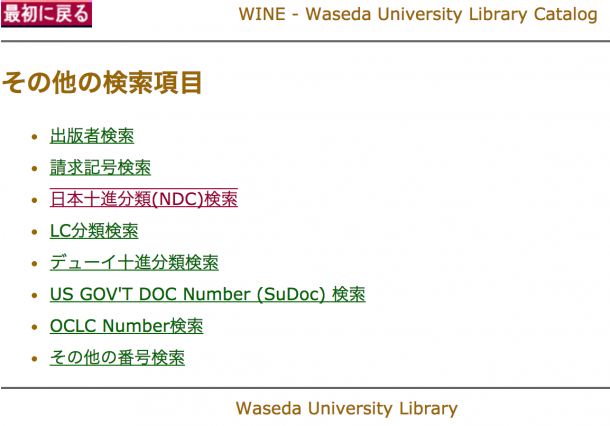

WINE検索場面から、他の検索項目をクリックします。

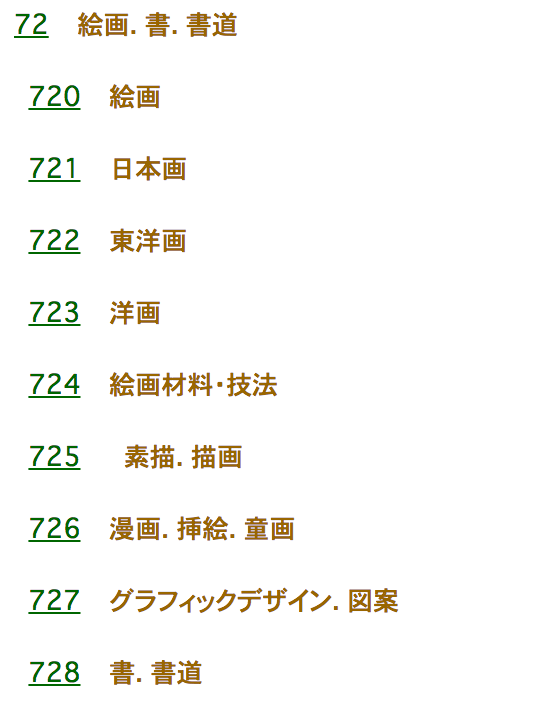

日本十進分類法(NDC)検索を使用して検索していきます。

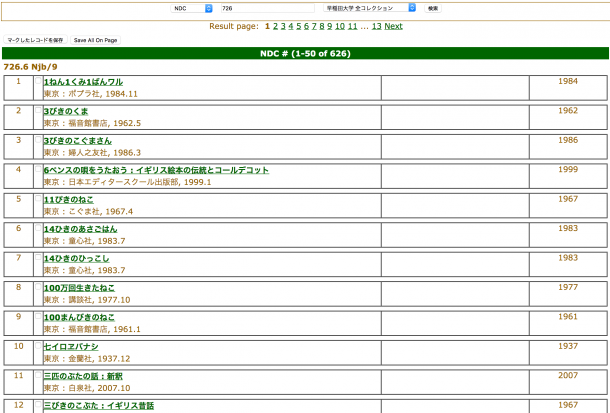

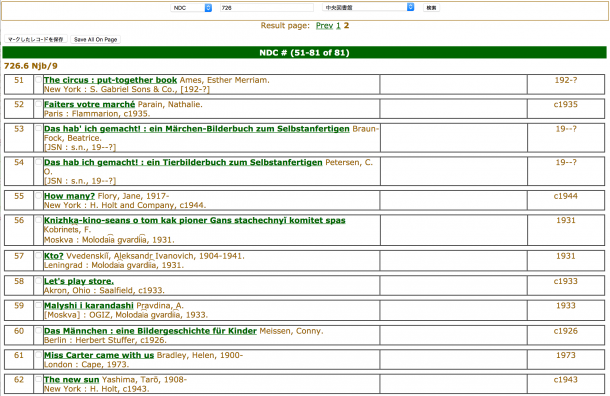

NDCを見てみると、726は絵が挿入されている本、絵が中心となる本ということがわかりました。その中でも、726.6は絵本の分類となっています。実際に見てみると、

おお!626件もありました!馴染みの深い、絵本のタイトルがいくつも見えます。

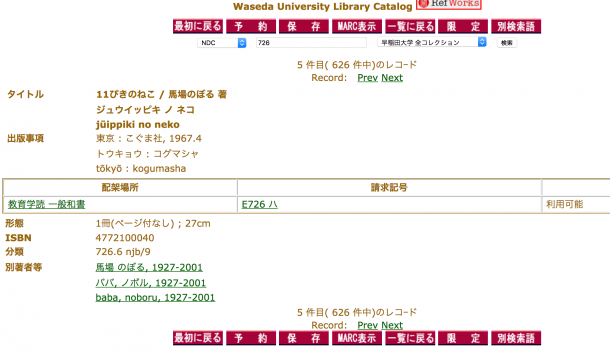

一つ選んで詳細を見てみましょう。

配架場所は「教育学読」、教育学部の学生読書室ですね・・・なるほど。他にも見てみると、絵本の多くは教育学読に所蔵されています。教育学部では、教員養成の課程で絵本を使った指導が行われたり、また司書課程などで児童資料を扱う授業があったりするため、絵本が数多く収集されているのではないでしょうか。

しかし、今回は中央図書館にある絵本を見つけたいと思います。先ほどのNDC 726.6の検索結果を「中央図書館」で限定してみると・・・

81件と数は少ないですが、どうやら中央図書館にも絵本はあるようです!!

検索結果を読み進めていくと、日本語だけでなく海外の絵本まで所蔵されているようです。その中に、一つ気になる絵本を見つけました。

おっと、まったく読めない文字が出てきました・・・。

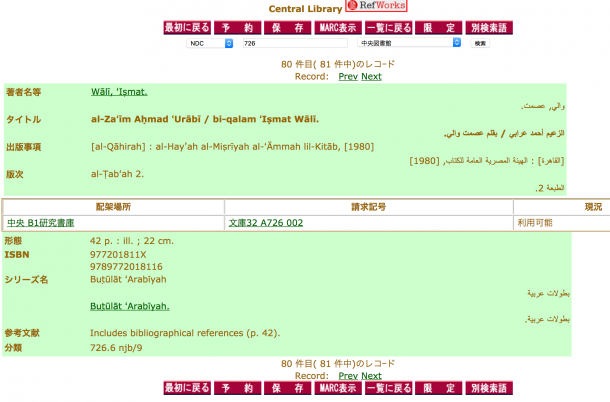

タイトルは『al-Zaʻīm Aḥmad ʻUrābī』

その隣には『الزعيم أحمد عرابي』という表記。

これはアラビア語でしょうか。

「中央 B1研究書庫」にあるようなので、実際に見に行ってみます。

請求記号は「文庫32 A726 002」

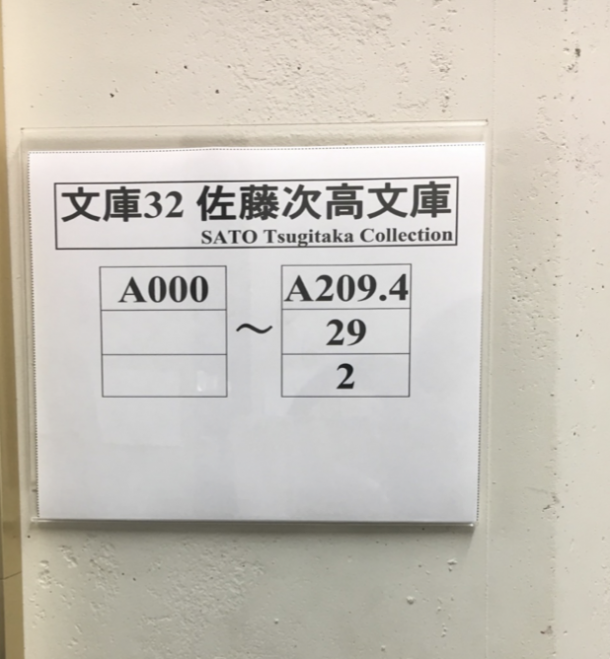

図書館ホームページの「特殊コレクション」によると、文庫32は「佐藤次高文庫」のようです。

佐藤次高文庫(文庫32)

元本学教授の佐藤次高(1942-2011)の旧蔵書。約4,000冊のアラビア文字資料をはじめ洋書・和書を含む(中世アラブ社会史)。砂糖関係図書も含む。2011年に寄贈。順次公開中。

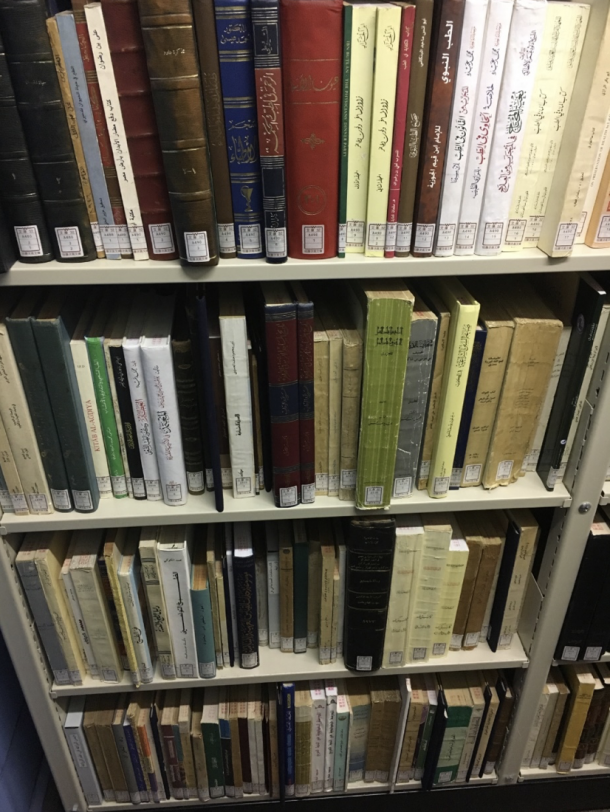

どうやらアラビア文字資料が中心の文庫のようですね。

アラビア語の本がズラーっと並ぶ中、目当ての絵本を見つけました。

表紙には、馬に乗るアラブ風の衣装に身を包んだ男性(おそらく軍人でしょうか・・・)が描かれていて、すごくかっこいい。けれども、やはり中身の字は読めませんでした。しかし絵本なのでなんとなく雰囲気は伝わってきます。これも絵本の良さですね。

このように、その言語を理解することが出来なくても、日本十進分類法(NDC)検索を使うことによって、図書館にある様々な言語の「絵本」を探すことが出来ることが分かりました。他にも、出版者検索、請求記号検索など様々な検索ができるようになっています。普段使っているキーワード検索以外の方法でWINEをあたることで、思わぬ資料に出会えるかもしれませんよ!

さらに中央図書館の「絵本」を探す

そして、このような「絵本」は地下書庫にだけあるわけではありません。絵本の分類はNDC 726.6であることがわかりましたから、中央図書館2Fの一般書架の726付近にも、絵本があることが予想されます。

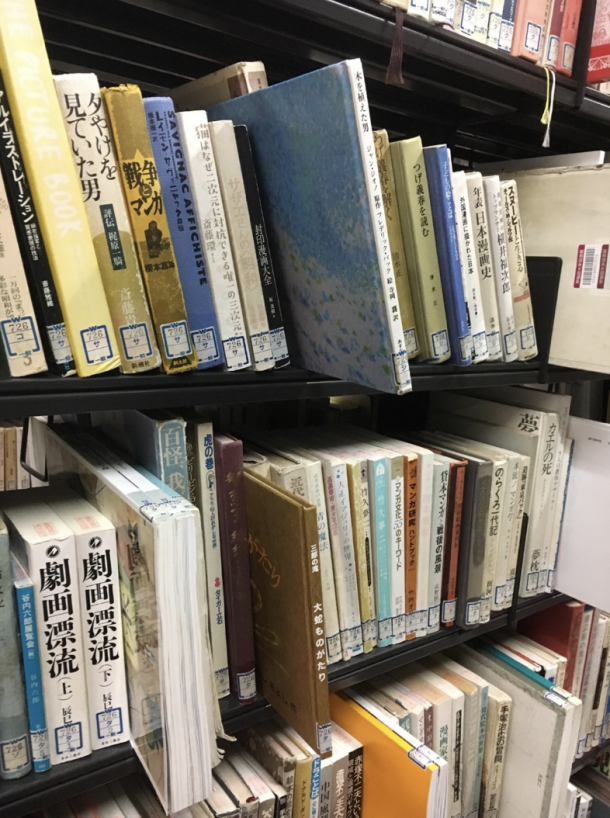

2階の700番台、芸術に関する本が集まる書架にやってきました。先ほどのように、絵本の分類が含まれる 726付近をブラウジングしてみましょう。

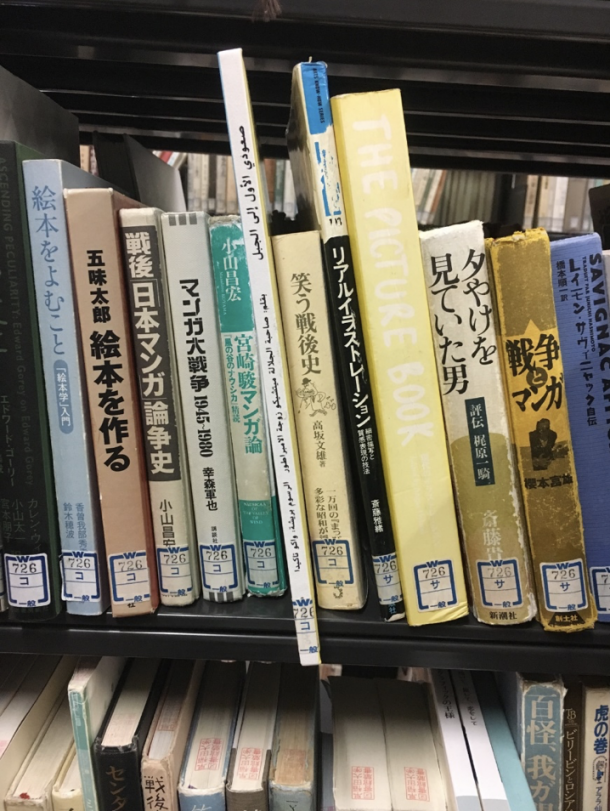

請求記号726のところでは、ところどころにサイズが大きく飛び出ている本たちが目に入ってきます。これらが一般の本に交じっている絵本たちです!ここでもまた気になる本を見つけました。

この、背表紙がアラビア語で書かれている絵本です。

あとでWINE検索をしようと思って、背表紙のタイトルのメモを取ろうとしたのですが・・・アラビア語であるためメモも容易に取れません。

どうしましょう。背表紙を見て、メモが取れるのは請求記号くらいです。

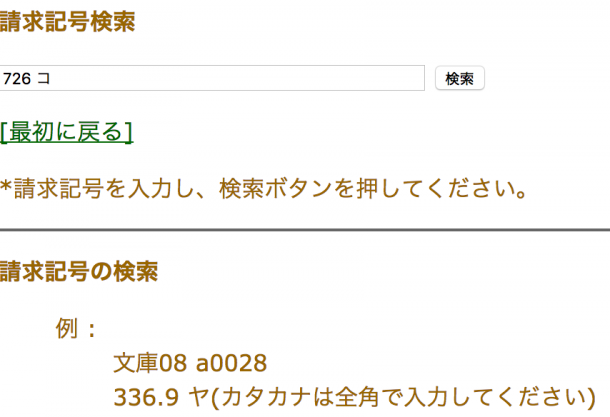

実は、タイトルと筆者がわからなくても請求記号からWINEで資料を探す方法があります。先ほどの「その他の検索項目」の「請求記号検索」です。さっそく使ってみましょう。

唯一背表紙でメモを取ることの出来た、請求記号「726 コ」を入力して検索し、検索結果を中央図書館の所蔵に限定します。

検索結果の15件をひとつずつチェックしていくと・・・『はじめてのやまのぼり』という本が見つかりました。

注記に「アラビア語併記」とあります。どうやらこれのようです!!配架場所も請求記号も一致しています。

タイトルのところには「美智子 文」とありますが・・・

別著者等のところを見ると、なんと「皇后陛下」との表記が!

これは皇后陛下が文章を書いた貴重な絵本だったようです。ふらっと一般書架を眺めていて見つけたアラビア語の本が、まさか皇后陛下の絵本だったとは・・・!見つけることが出来てよかった。

まとめ

さて、今回は「絵本」について紹介しました。「絵本」といっても子供が楽しむ本とだけという訳ではなく、『源氏物語絵巻』『The babes in the wood』といった、様々なものが「絵本」として存在していて、図書館にはそれらが数多く所蔵されていることが分かりました。

「NDC 726」の旅をする事によって、そういったたくさんの「絵本」に出会うことが出来ることも、面白い発見でした。

記事では紹介しきれませんでしたが、ほかにも中央 B2研究書庫内の外国語図書コーナーで726付近を探してみると、様々な言語で書かれた絵本や・・・、

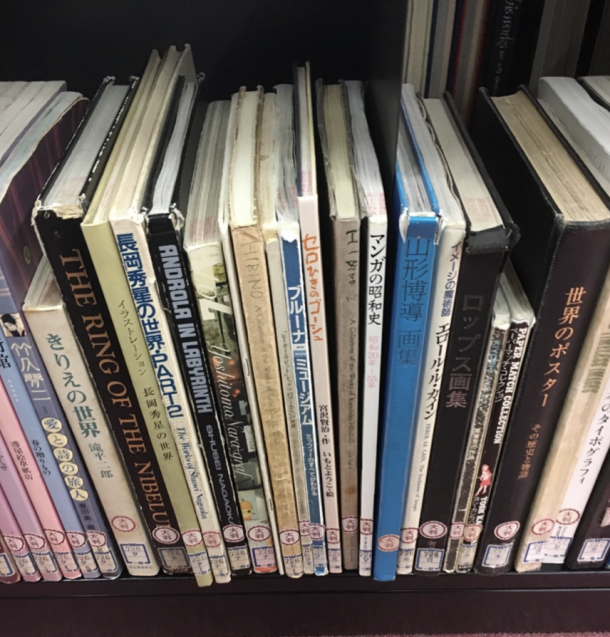

3Fの大型本コーナーでも「726」を見てみると・・・、

こっそりと隠れた「絵本」を見つけることができます。

早稲田大学中央図書館には、ここではすべて紹介することはできないほどたくさんの「絵本」があります。皆さんも、「絵本」探しの旅をしてみませんか?

今回使った検索ツール

今回のお宝

- 『絵本の歴史をつくった20人』(鳥越信 編、大阪、創元社、1993.6)

- 『面白絵本』(小學生全集編輯部 編著、東京、興文社、1929.7)

- 『源氏物語絵巻断簡 [書写資料] : 野分』(写, [室町末期])

- 『源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻』(小松茂美 [ほか]執筆、東京、中央公論社、1977.5)

- 『The babes in the wood』(R. Caldecott, 東京、ほるぷ出版、1979)

- 『al-Zaʻīm Aḥmad ʻUrābī』(bi-qalam ʻIṣmat Wālī、al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, 1980)

- 『はじめてのやまのぼり』(美智子 文、武田和子 絵、アハマド・ムハンマド・ファトヒ・ムスタファ 訳、塙治夫 監修、東京、国際交流基金、2007)

地下書庫探検隊!バックナンバー

- 第5回 節分のふしぎ -投げるは豆だが役に立つ!?-

- 第4回 クイズで分かる流行語 -この言葉、「神ってる」!-

- 第3回 大学入試から見る早稲田の歴史

- 第2回 成人式いまむかし

- 第1回 クリスマスカードのはじまり