Research Theme 研究テーマ

実践力のある教師の育成―「新しい授業の創造」「教材開発」「教員養成、教員研修」「教育実践」―

Research Director 所長

Member メンバー

- 菊地 栄治 教育・総合科学学術院教育学部教授

- 野口 穂高 教育・総合科学学術院大学院教育学研究科教授

- 福家 俊幸 教育・総合科学学術院教育学部教授

- 藤井 千春 教育・総合科学学術院教育学部教授

- 安達 昇

- 阿部 アサミ 東京保育専門学校専任教員

- 有賀 久雄 松本第一高校

- 五十嵐 淳 龍ケ崎市立龍ケ崎中学校校長

- 五十嵐 淳子 東京家政大学子ども学部

- 勇 晴美 東京都立上水高等学校教諭

- 井田 哲夫 早稲田大学系属早稲田実業学校初等部教諭

- 市川 雅歳 名古屋経済大学市邨高等学校教諭

- 井原 淑雅 豊橋創造大学

- 岩本 宏幸 会津若松市立川南学校教頭

- 魚山 秀介 帝京中高等学校教諭

- 鵜海 未祐子 駿河台大学現代文化学部講師

- 遠藤 紳一郎

- 王 智新 聖トマス大学多文化共生学部人間発達学科教授

- 大串 清 植草学園文化女子高等学校講師

- 大貫 眞弘 ドルトン東京学園中等部・高等部教諭

- 大野 知代 亀田医療大学大学院看護学研究科教授

- 小笠原 正太郎 城西大学経営学部

- 小野 由美子 鳴門教育大学名誉教授

- 小野寺 美奈 東京家政大学子ども学部子ども支援学科助教

- 神永 典郎 白百合女子大学人間総合学部初等教育学科教授、東京女子医科大学看護学部非常勤講師

- 紙本 裕一 東京未来大学こども心理学部専任講師

- 萱原 真希

- 川田 龍哉 学びの未来研究所代表

- 岸尾 祐二 学びの未来研究所

- 木下 智実 所沢市宮前小学校教諭

- 木村 光男 常葉大学教育学部初等教育課程講師

- 桑原 昌之 神奈川県秦野市市議会議員

- 髙野 浩 千葉経済大学短期大学部准教授

- 小島 真人

- 伍 翔南 日本女子大学人間社会学部教育学科助教

- 小林 由美子

- 駒井 眞 東京都教育会永年会員

- 小室 桃子

- 佐久間 究 日出学園中学・高等学校教諭

- 塩崎 正 信州豊南短期大学幼児教育学科教授

- 嶋﨑 雅規 国際武道大学

- 白石 孝久 世田谷区立城山小学校教諭

- 杉原 央樹

- 鈴木 斎彦 帝京大学付属帝京高等学校非常勤講師

- 鈴木 亮太 東京未来大学特任教授

- 須田 玲子

- 須藤 勝

- 瀬田川 聡 横浜市立保土ヶ谷中学校主幹教諭

- 大道 一弘 常盤大学人間科学部

- 滝井 章 東京個別指導学院顧問

- 田中 卓也 静岡産業大学経済学部教授

- 陳 要勤 広州番禺職業技術学院日本語教員准教授

- 辻村 修一 早稲田大阪学園教諭(学園改革推進室)

- 寺林 民子

- 土佐 幸子

- 中西 孝 葛飾区立立石中学校主幹教諭

- 中野 英之 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授

- 中村 洋 山陽小野田市立山口東京理科大学准教授

- 萩原 章太 茨城県小美玉市立美野里中学校教諭

- 橋本 衆宝 駒沢女子大学人間総合科学部教授

- 樋田 大二郎 青山学院大学教育人間科学部教育学科教授

- 藤井 義久 岩手大学教育学部教授

- 藤澤 國治

- 前田 美子 大阪女学院大学国際・英語学部国際・英語学科教授

- 真鍋 健太郎 静岡県御殿場市立朝日小学校教諭

- 光武 智美 上智大学総合人間科学部看護学科・助産学専攻科助手

- 簑輪 欣房 桐生大学短期大学部教授

- 村山 拓 東京学芸大学特別支援科学講座講師

- 森田 裕子 帝京短期大学生活科学科養護教諭専攻教授

- 安田 忠治 日本大学非常勤講師

- 山中 智恵 横浜市立別所小学校副校長

- 山本 康義 埼玉県教育局教育総務部文教政策室長付主査

- 油布 佐和子 早稲田大学名誉教授

研究キーワード

研究概要

早稲田大学教師教育研究所(所長 藤井千春教育・総合科学学術院教授)は 21 世紀を迎えた 2002 年にプロジェクト研究所として初代所長の津本信博教授(故人)を中心に小さな産声を上げました。研究所は発足当時から早稲田大学における進取の精神を背景に教育学部の伝統を受け継ぎつつ早稲田大学における教師教育の発展に貢献することを主旨とし設立され、今日まで 4 期 20 年間、研究活動を続け発展させてきました。現在では早稲田大学専任教員、公立・私立の幼保・初等・中等・高等教育の教職員、管理職及び教員 OB・ OG、他大学の教職員などをメンバーとして研究活動を進めています。現在ではアメリカ、中国からの参加を含め全国から 70 名を超える招聘研究員が校種を超えて参加し、ワセダの杜で「教師教育研究フォーラム」「教育実践史セミナー」「構成員研究会」「問題解決学習セミナー」「国際交流研究会」などの活動を定期的に続け、実践、交流、発信を続けています。

研究所は 4 期 20 年の活動を踏まえてこれからも「学生、現場の教員、研究者、市民」の参加と交流を進めながら教育課題と向き合い教員養成、教員採用、教員研修、教育政策、教育実践、教材開発、実践交流などの研究活動を積極的に行い発展させていきたいと考えています。研究成果については、 毎年、研究紀要「教師教育研究」を発行、また研究所監修で「戦後教育実践セミナー「Ⅰ」「Ⅱ」(学文社)を出版し研究成果を社会に還元しています。

第 5 期、教師教育研究所が目指す研究概要は以下の通りです。

まず、現状認識です。実践力ある教師の育成を初期から掲げ、教育研究と実践を重ねながら内容を充実させてきました。 更にこれを発展、充実させます。

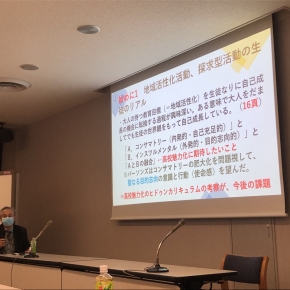

2020 年度、 2021 年度はコロナ禍の中で社会は混乱し、研究所も研究活動が制約されました。特に大学構内の施設を使用しての研究・実践、国際交流等の活動が困難になりました。しかしながら研究所は参加メンバーの協力により教師教育研究フォーラム、構成員研究会等の活動を対面だけでは無く Zoom とハイブリッドで開催してきました。また、研究所が重要視している 研究力の向上を研究紀要「教師教育研究」へ結びつけてきました。投稿原稿数が増大し査読者の評価も上がってきています。

第5期はコロナ禍の状況をともすれば否定的に捉えがちですが学んだ方向や取り組みをこれからの研究活動にいかし、発展をめざし課題を分析し前に進んでいきたいと考えています。 特に学生や市民からの教育に対する発言に学びながら新しい取り組みを始めて行きたいと考えます。

第5期早稲田大学教師教育研究所は更なる活動を発展させていきます。

第一には参加・発信する研究所を続けます。

教職をめざす早稲田大学学生、研究者、それに本大学卒業の教員、あるいは実践的研究を進めている他大学の研究者、教員等が研究と交流の場としてワセダの杜に集い、成果を内外に発信していく参加-発信型の研究所をさらに発展させます。

第ニには研究・実践・交流の研究所を続けます。

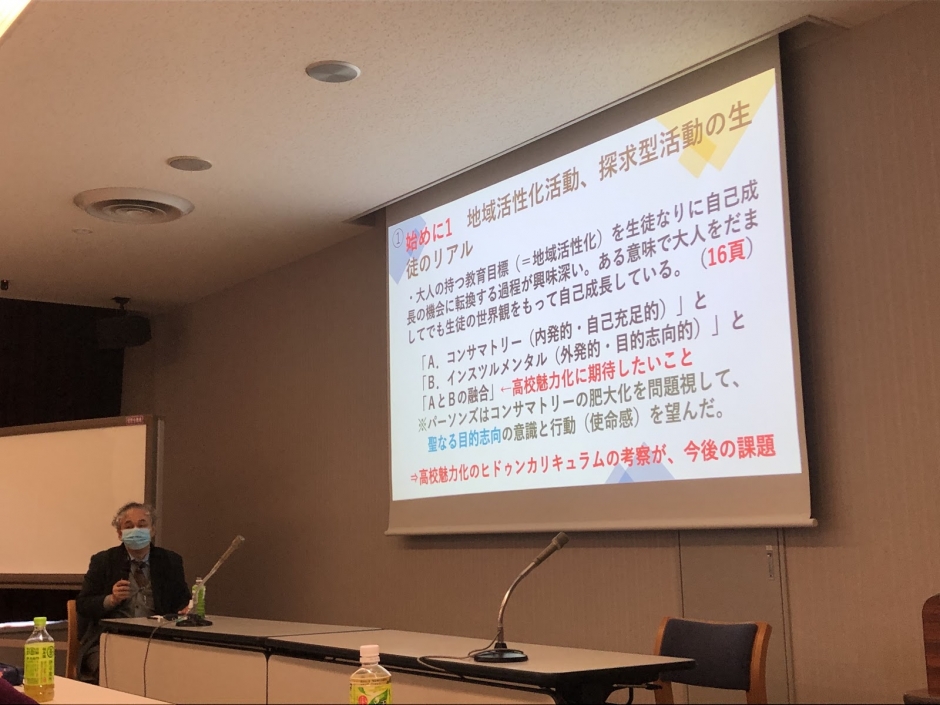

研究所は設立当初からから 教育課題に向き合い、 毎年「教師教育研究フォーラム」「教育実践史セミナー」 (戦後教育実践セミナーの発展) 「構成員研究会」「問題解決学習セミナー」 「国際交流研究会」 等を開催して参加者とともに深めてきました。他にも、文教政策の責任者を招いて講演会を開催しワセダでの実践的研究を進めてきています。

第三には多様な構成員で構成し教育現場と連携する研究所を続けます。

プロジェクト研究所の共同研究制度を最大限に活かして、早稲田大学専任教員を研究員に据えつつ、公立・私立また、 幼保・ 初等・ 中等・ 高等教育の教育現場で教職に従事する現役教員や教員 0B をメンバー加えて研究活動を進めています。教育を取り巻く諸問題に取り組むにあたり、実際の現場の状況から学ぶことは大変重要です。 そうした現場の教育実践を重視し、本学出身の教員等を招聘研究員として招聘し、協力・連携し課題に取り組んでいきます。

第四には共同研究に取り組みます。

研究所のメンバーの協力を「共同」に高め研究を開始いています。 テーマを設けての「課題別教育セミナー」の開催、南アフリカ共和国の教師団をむかえて「国際交流共同研究」 を開催する計画を JICA とも協力し、実施に向けて具体案を調整中です。

第五には協力、協調の研究所をめざして研究所の活動を進めます

研究所は藤井千春所長のリーダシップのもとに構成員が協力をして活動を支えてきています。 研究所には次のような常設の委員会があります。

・運営委員会

・紀要編集委員会

・出版編集委員会

・構成研究会

・国際交流委員会

・招聘研究員面接等担当

おもに 運営委員会で話し合いをして了解がされれば実施という流れになります。コロナ禍の中で Zoom でのオンライン開催が増えてきています。