専門教育と学び直し、2つの側面からアプローチ 産学協働による今後のデータサイエンス人材育成のあり方とは

2022年度からデ―タ科学センターで始まった長期インターンシップの取り組み。その報告会が2023年3月8日(水)に小野記念講堂にて行われました。詳細はこちらをご覧ください。

報告会では、長期インターンシップの受入先企業である日本電気株式会社(NEC)デジタルビジネスプラットフォームユニットの孝忠大輔氏と株式会社Data Chemistryの沼田洋一氏、データ科学センター教務主任の須子統太准教授と堀井俊佑准教授が参加するパネルディスカッションが行われました。

ディスカッションのテーマは「社会で求められるデータサイエンスの知識スキルとこれからの産学協働による人材育成」。須子准教授がモデレーターを務め、4つの議題について議論を深めました。

ディスカッションのテーマは「社会で求められるデータサイエンスの知識スキルとこれからの産学協働による人材育成」。須子准教授がモデレーターを務め、4つの議題について議論を深めました。

社会で不足するデータ活用人材の人材像と育成のあり方

1つ目の議題は「社会では、どんな知識・スキルを持った人材が不足しているのか」。沼田氏は企業の視点として、そもそも現場にデータサイエンティストが足りていないという状況を指摘しつつ、「特に現場の課題を見つけられる人、そういった視点を持っている人が少ない」と語りました。孝忠氏は「調査・企画・検証・導入・活用すべてにおいてデータサイエンスが必要とされているが、そのどの段階においても足りていない」と回答。堀井准教授は大学側の視点として、日々の意思決定にデータを持ち込むということをビジネスの前提にするために、すべての人のデータサイエンス知識を底上げすべきだと答えました。

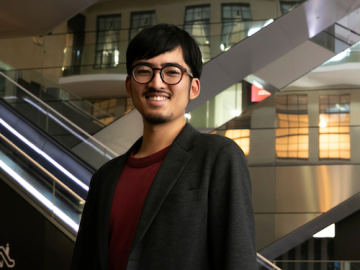

株式会社 Data Chemistry 代表取締役社長 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ事業役員 沼田洋一氏

株式会社 Data Chemistry 代表取締役社長 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ事業役員 沼田洋一氏

次に議題となったのは「社会において足りていないデータ活用人材をどのように育成すべきか」。沼田氏は「社内でも現実的に悩んでいる問題。実務の中で、経験から学んでもらう部分も大きい」と語る中、孝忠氏は1つ目の議題で堀井准教授が話した意見に触れ、「専門人材のスキルアップとすべての人の知識の底上げが両方必要だが、それぞれでアプローチ方法は異なる。専門人材の育成には、とにかく業務の中で強烈なデータサイエンスの知識とドメイン知識を身につけることが必要。一般の人に関しては、ケーススタディを活用するのが効果的だと思う」と語りました。堀井准教授はデータ科学センターがその一端を担っていきたいとしながらも、実際の現場で考える機会を増やすことの有効性も併せて主張しました。

日本電気株式会社(NEC) デジタルビジネスプラットフォームユニットAI・アナリティクス事業統括部 上席データサイエンティスト 孝忠大輔氏

日本電気株式会社(NEC) デジタルビジネスプラットフォームユニットAI・アナリティクス事業統括部 上席データサイエンティスト 孝忠大輔氏

企業と大学、相互的な連携で日本のデータサイエンスに貢献する

パネルディスカッションの後半は、「産学連携での人材育成」に関するトピックからスタートしました。

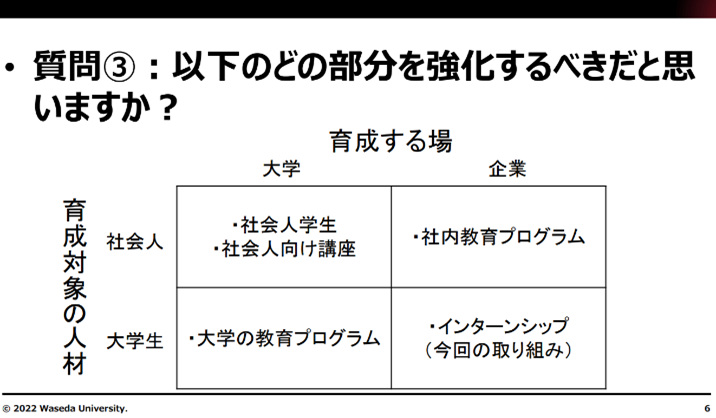

大学と企業、それぞれが学生と社会人に行うべき働きかけについて、どのような取り組みを強化すべきか、須子准教授から問題提起があり、沼田氏は学生が持つデータサイエンスに関わる知識が向上しても、それを現場で受け入れる社員に知識がなければ改革が進まないとし、社内研修にも力を入れるべきという姿勢を示しました。一方孝忠氏は、「文系社会人の学び直しはもちろん、若い学生に少しでも早く社会との接点を持ってもらうこと」が大事になっていくと語りました。

(ディスカッション内で使用された、学生と社会人への働きかけをまとめた図)

(ディスカッション内で使用された、学生と社会人への働きかけをまとめた図)

早稲田大学 データ科学センター教務主任 社会科学総合学術院 須子統太准教授

早稲田大学 データ科学センター教務主任 社会科学総合学術院 須子統太准教授

最後の議題は「企業と大学、学生と社会人の境界部分で、今後働きかけていけそうな点」に関するもの。沼田氏は今回の長期インターンシップを振り返り、「学生だけでなく、担当のメンターも学生の考えや知見からよく学び、成長していた。インターンシップには、こうした学生と社会人の交流による相互的な作用があると思う」とし、早い段階で学生に豊富なデータを触れてもらうことでそうした境界を超える学びに寄与できたのではないかと語りました。

孝忠氏は「社会人の学び直しは途中でつまずきやすい。そうした意味では、大学の先生で企業と伴走してくれる方がいたらありがたい」とし、大学側のノウハウを生かした社内教育の充実にも期待を寄せました。

堀井准教授は、今回の長期インターンシップ報告会から得た気づきとして、「社会人は日々実務に取り組んでおり、常に生きた問題を抱えている。大学生は体系的な知識を持ちながら、そうした生きた問題に触れる機会がないので、両者をつなげてお互い学び合い、課題解決を進めることができるかもしれない。大学はそのサポートをしていきたい」と応えました。

早稲田大学 データ科学センター 堀井俊佑准教授

早稲田大学 データ科学センター 堀井俊佑准教授

また、議論の合間には会場の参加者から質問を受け付け、データサイエンス教育や、話題のChatGPTをはじめとしたAIの発展に伴う業務の変化、データサイエンティストのキャリアプランやデータ倫理について、多くの議論が交わされました。特に、AI活用によってデータサイエンスの転換点が今まさに訪れているという話題は盛り上がりを見せ、「人間にしかできないアイデアの掛け合わせという仕事はなくならないし、むしろ今後価値が高まっていくはず」とデータサイエンスを学ぶ意義についても言及がありました。

データサイエンスを担う人材を今後どう育成していくか、その大きな課題に対して企業側・大学側の双方から意見を交わしたパネルディスカッションは、分野の最前線に関わる登壇者だからこそ語れるリアルな意見も飛び出し、盛況のうちに幕を閉じました。

データサイエンスを担う人材を今後どう育成していくか、その大きな課題に対して企業側・大学側の双方から意見を交わしたパネルディスカッションは、分野の最前線に関わる登壇者だからこそ語れるリアルな意見も飛び出し、盛況のうちに幕を閉じました。

※「インターンシップ」については、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)の改正により、2023年度より大学生等のキャリア形成支援に係る取組の類型化等の見直しが行われています。本イベントは、2022年度の実施であることから「インターンシップ」と記載しています。