ビジネスの膨大なデータを自由な発想で分析 データドリブンの重要性を学ぶインターンシップ

2022年度に実施されたデータサイエンス分野での長期インターンシップ。その取り組み内容や成果を紹介する報告会が2023年3月8日(水)に小野記念講堂にて行われました。

報告会全体の様子は、こちらの記事をご覧ください。

データ科学センターでは、社会全体でのデータ活用人材への需要の高まりを受け、産学協働による人材育成の場として、2022年度より新たに長期インターンシップをスタートさせました。

参加した学生は、インターン受入先の企業でメンターからの指導のもと、ビジネスの現場におけるデータの取り扱いや具体的な分析手法を経験。大学での学びを実践し、深めていくことができます。また、本取組みの特徴として、学業との両立を確保することを目的とし、インターンシップ前後の教員による面談やゼミ・研究室の指導教員との連携、インターンシップ期間中の相談窓口の設置などの大学側のサポートに加え、企業の保有するデータを活用するために雇用契約を結び、勤務に応じた賃金が支払われることにより、企業のプロジェクトメンバーとしての自覚をもって参加することなどが挙げられます。

初めての取り組みとなる2022年度は、日本電気株式会社(NEC)デジタルビジネスプラットフォームユニットと株式会社Data Chemistryの2社と連携し、計12名の学生が参加しました。

株式会社Data Chemistryは、株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ、株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社東急エージェンシー(50音順)の広告企業3社の知見をもとに生まれた企業です。膨大な全数データをもとにしたソリューションエンジン「DC Catalyzer」や、顧客の詳細なデータからヒントやインサイトを得る「3Dデータベース」をもとに、データマーケティングに関するサービス提供を行なっています。

報告会では、同社の長期インターンシップに参加した学生2名と、代表取締役社長の沼田洋一氏から取り組み内容に関する紹介がありました。

統計の知識を生かした業務の重要性を再認識

最初に登壇したのは政治経済学部3年の山田渉生さん。普段は意思決定や行動について分析するゲーム理論を研究しており、専攻する経済学をより深く学ぶため、大学院への進学を考えています。統計学など、データサイエンスに関する知識に自信があったわけではありませんが、将来のキャリア像を深掘りするため、思い切って長期インターンシップにチャレンジしました。

最初に登壇したのは政治経済学部3年の山田渉生さん。普段は意思決定や行動について分析するゲーム理論を研究しており、専攻する経済学をより深く学ぶため、大学院への進学を考えています。統計学など、データサイエンスに関する知識に自信があったわけではありませんが、将来のキャリア像を深掘りするため、思い切って長期インターンシップにチャレンジしました。

インターンシップ中の業務では、広告効果の検証を担当。環境やコストなど、ユーザーが抱える複雑な状況を加味しながら、観測データ向けの統計手法である「差分の差分法」やマーケティングの効果測定で用いられる「アップリフトモデリング」などさまざまな手法を実践し、試行錯誤を重ねました。

山田さんはこのプログラムを通して、プログラミング言語の一つであるSQLや統計学の知識を身につけられただけでなく、自分の知識を形にする経験や、多様なデータを扱う経験ができたとし、データサイエンスにおいては「課題」が先にあり、それを解決するために「手法」があるという原則の重要性を強調しました。

山田さんはこのプログラムを通して、プログラミング言語の一つであるSQLや統計学の知識を身につけられただけでなく、自分の知識を形にする経験や、多様なデータを扱う経験ができたとし、データサイエンスにおいては「課題」が先にあり、それを解決するために「手法」があるという原則の重要性を強調しました。

また、統計を扱う業務が、実際のビジネスの中でどれくらいの影響力を持っているか、身をもって体験できたことも大きく印象に残ったといいます。今回のインターンシップで得られたものを今後のキャリアにも活かしていきたいと自身の報告を結びました。

現場での業務や参加者同士のコミュニケーションで視野が広がった

次に登壇したのは社会科学部2年の澤田健佑さん。普段は応用計量経済学を研究していて、そのツールとなるプログラミングを学んでいます。

次に登壇したのは社会科学部2年の澤田健佑さん。普段は応用計量経済学を研究していて、そのツールとなるプログラミングを学んでいます。

今回のインターンシップには、「SQLを学べる」、「同じ領域を学んでいる学生と交流できる」、「実社会でのデータ活用などが学べる」という点にメリットを感じ、参加を決意した澤田さん。学業と両立できるよう、データ科学センターがサポートしてくれる点も安心材料になりました。インターンシップには、10月から2月の5ヶ月間参加。期間中は、試験などが重なる期間はリモートワーク、それ以外は出社して業務に参加しました。

実際の業務では、オンラインの研修でSQLを学習した後、テレビデータの抽出を行い、分析したデータを可視化するためのダッシュボードを作成。必要な情報をアウトプットするだけでなく、コストを考えた効率化を目指しました。現場の状況に合わせてデータを運用することで、SQLの実践的なスキルを伸ばすことができたと語りました。

インターンシップを通して、広告業界でのデータ活用やデータドリブンマーケティングの知識を深められたという澤田さん。一緒にインターンシップに参加していた学生たちの業務内容を、日報や会議資料、コミュニケーションの中で知ることができ、自分の専門分野以外のことに興味を持てたのもいい経験となったといいます。期間中は、授業の試験やデータサイエンスコンペティションなどで忙しい時期もありましたが、データ科学センターのサポートや、受け入れ先の協力もあり、無事にプログラムを終えられたと笑顔で語りました。

データ分析のゴールは「アクション」 文系学生の視点も今後重要になる

学生たちの報告後、受入先企業である株式会社Data Chemistry代表取締役社長の沼田洋一氏が登壇し、長期インターンシップの内容や思いを語りました。

学生たちの報告後、受入先企業である株式会社Data Chemistry代表取締役社長の沼田洋一氏が登壇し、長期インターンシップの内容や思いを語りました。

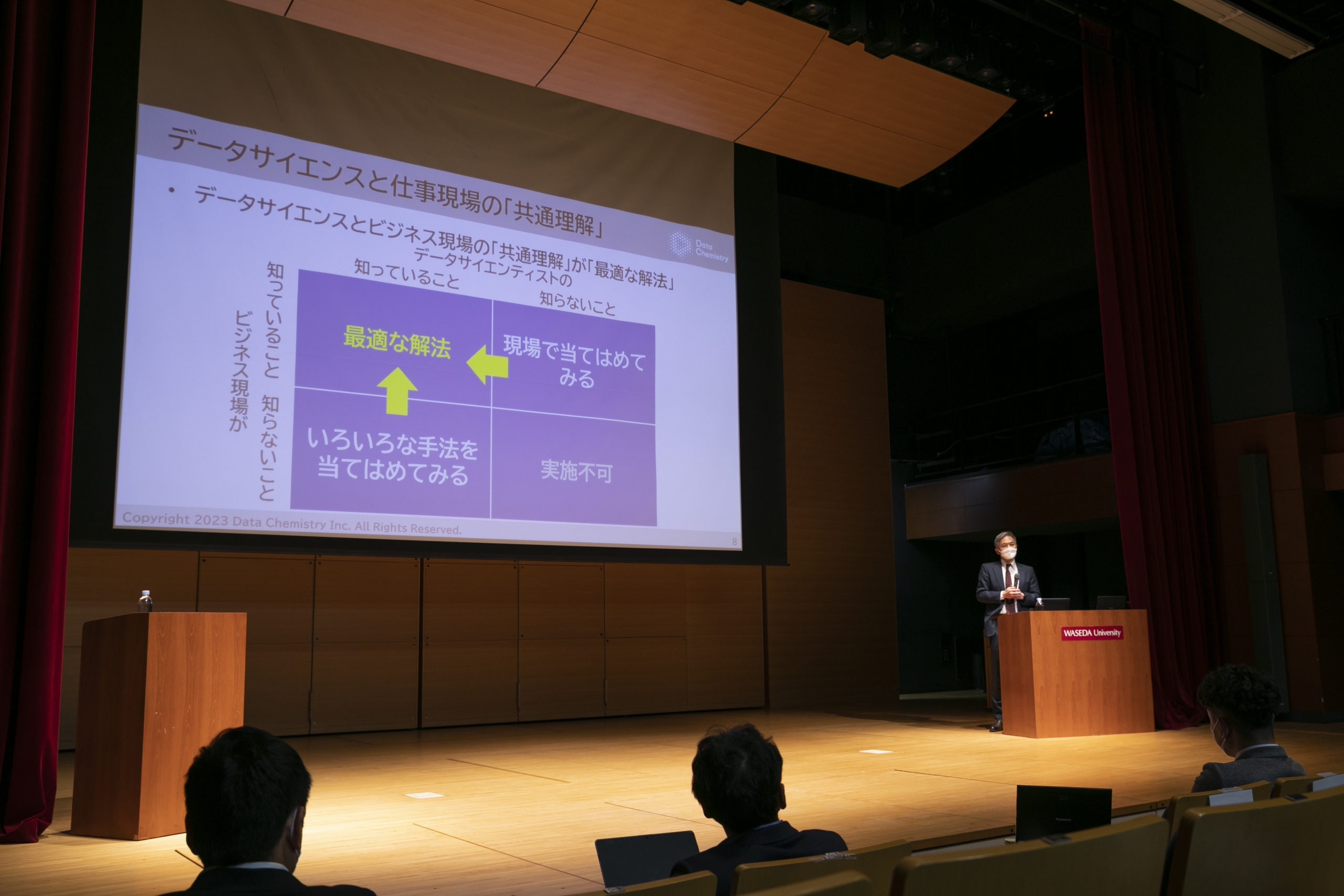

今回のインターンシップの目的は、SQLを習得し、データの可視化を学んでもらうことにあったと語る沼田氏。会場の学生に向けて、データ分析とは「Data→Information→Intelligence→Decision→Action」という流れで、あくまでもデータ側を受け取った側のアクションにつなげることが重要だと説明しました。

そのためには、データだけでもロジックだけでも不十分であり、どちらも揃って初めて説得力が出てくると強調します。それはデータサイエンスの知識と業界に特化したドメイン知識にもあてはまり、学生たちには、今の現場が知らないさまざまな手法を当てはめて、最適な解を見つけていく、という視点でデータを分析してほしいと呼びかけました。

最後に、今後のデータサイエンスの分野には理系だけでなく文系の学生も大歓迎であり、むしろ社内には文系の方が面白いと感じるデータが揃っているのではないかと語り、報告は終了となりました。

株式会社Data Chemistryでは、データを組み合わせることで「化学反応」を起こすように生活者のインサイトを導き出すことをサービスの強みとしています。インターンシップに参加した学生たちも、インターンシップを通じて自身が授業で学んだ手法を生かし、ビジネスの場で新しい価値を生み出していくことを経験することができたと語り、企業と教育が連携するインターンシップの意義が再確認されました。

※「インターンシップ」については、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)の改正により、2023年度より大学生等のキャリア形成支援に係る取組の類型化等の見直しが行われています。本イベントは、2022年度の実施であることから「インターンシップ」と記載しています。