企業における実データの活用経験や第一線のビジネスパーソンとの交流からデータサイエンス分野の次世代リーダーを育成

2022年度に実施されたデータサイエンス分野での長期インターンシップ。その取り組み内容や成果を紹介する報告会が2023年3月8日(水)に小野記念講堂にて行われました。

報告会全体の様子は、こちらの記事をご覧ください。

データ科学センターでは、社会全体のデータ活用人材への需要の高まりを受け、産学協働による人材育成の場として、2022年度より新たに長期インターンシップをスタートさせました。

参加した学生は、インターン受入先の企業でメンターからの指導のもと、ビジネスの現場におけるデータの取り扱いや具体的な分析手法を経験。大学での学びを実践し、深めていくことができます。また、本取組みの特徴として、学業との両立を確保することを目的とし、インターンシップ前後の教員による面談やゼミ・研究室の指導教員との連携、インターンシップ期間中の相談窓口の設置などの大学側のサポートに加え、企業の保有するデータを活用するために雇用契約を結び、勤務に応じた賃金が支払われることにより、企業のプロジェクトメンバーとしての自覚をもって参加することなどが挙げられます。

初めての取り組みとなる2022年度は、日本電気株式会社(NEC)デジタルビジネスプラットフォームユニットと株式会社Data Chemistryの2社と連携し、計10名の学生が参加しました。

日本電気株式会社(NEC)は、情報通信サービスやコンピュータなどのデジタル機器の製造・販売を中心に、さまざまなデジタルソリューションの提供を行う企業です。デジタルビジネスプラットフォームユニットでは、世界トップレベルの「生体・映像」の認証技術やAI、クラウド化などの最先端の分野を中心に、新たな価値の創造を行なっています。

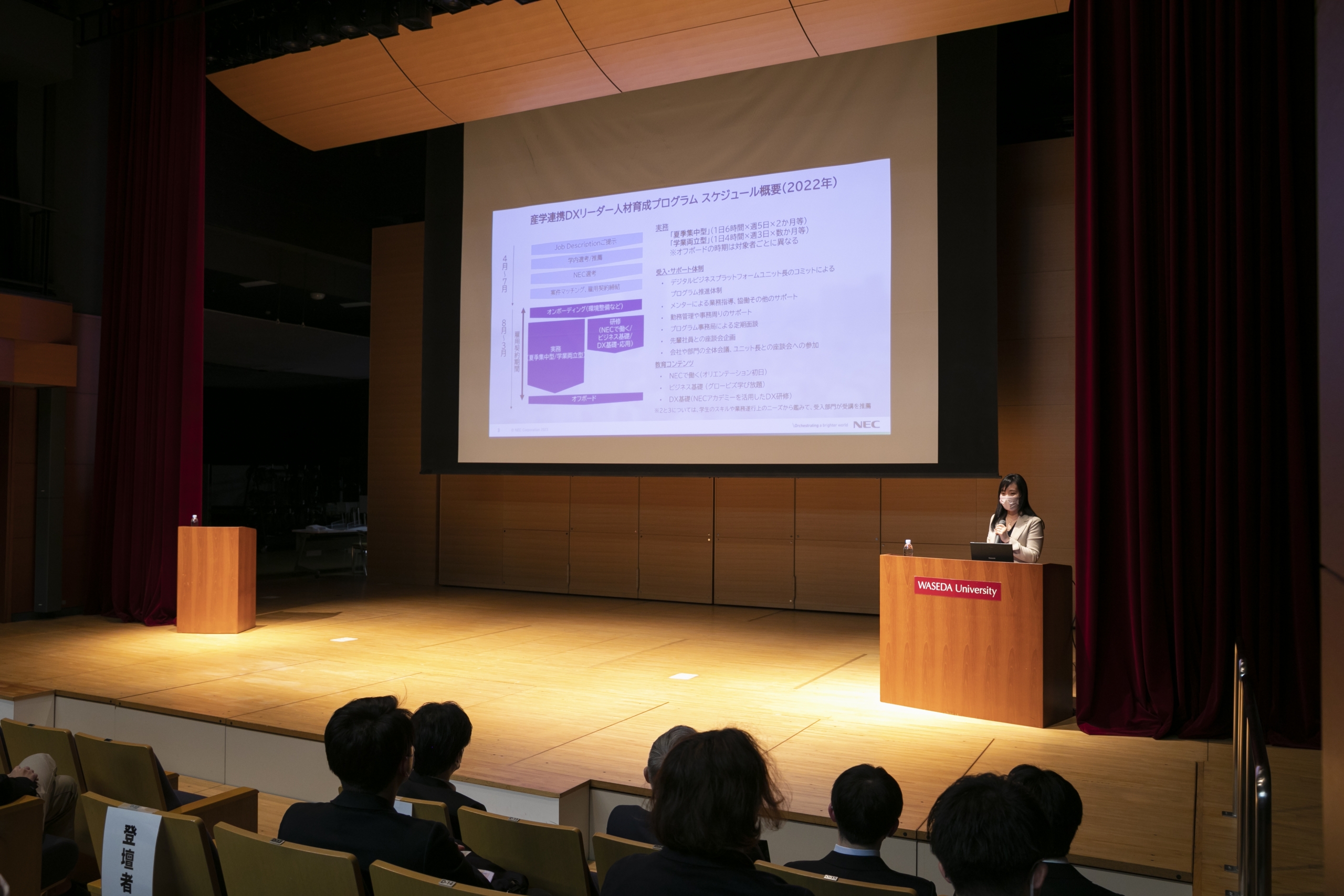

報告会では、同社の長期インターンシップに参加した学生2名と、デジタルビジネスブラットフォームユニットで人事を担当する井上真奈氏から取り組み内容に関する紹介がありました。

データサイエンス職への解像度が上がり、自分の課題も見つけられた5ヶ月間

最初に報告を行ったのは、基幹理工学部4年の上村寛太さん。上村さんは普段、電子物理システム学科で情報系の研究に取り組んでいます。将来目指しているデータサイエンスを使った仕事へのイメージが曖昧だったことから、長期インターンシップへの参加を決意しました。

最初に報告を行ったのは、基幹理工学部4年の上村寛太さん。上村さんは普段、電子物理システム学科で情報系の研究に取り組んでいます。将来目指しているデータサイエンスを使った仕事へのイメージが曖昧だったことから、長期インターンシップへの参加を決意しました。

実際のプロジェクトにアサインされ、NECの先端技術を用いた幅広い業務に携われることも魅力的だったという上村さん。データサイエンス業務への理解を深めるだけでなく、「自分の力で成果物といえるものを作りたい」と事前に目標を立てて臨みました。

8月から12月の5ヶ月間にわたるインターンとしての業務は、ほぼリモートワークで行われました。実際の業務では、交通領域におけるデータ分析を担当し、報告書や業務の効率化を図るソースコードの作成、予測モデルの設計などを行いました。ビジネスの現場で分析に携わることで、データサイエンスの知識だけでなく、自身が考えていることを簡潔に伝える力など、ビジネススキルも身につけることができました。

また、今回のインターンシップでの一番の学びとして、データサイエンティストにはAIや統計学に関する技術や知識が必要と考えていたが、業界や業種ごとに特化したドメイン知識や、学問を現場に応用する力など、総合的な知見が重要になると身をもって体感したことを挙げました。

将来のキャリアへの解像度が上がり、好奇心や目的志向の視点、タイムマネジメント能力など、自分に必要な課題も発見できたと語る上村さん。今後はデータサイエンスという専門分野を生かしたビジネス人材を目指し、インターンシップで得た知見を大学院進学後の研究にも活かしていきたいと報告をまとめました。

将来のキャリアへの解像度が上がり、好奇心や目的志向の視点、タイムマネジメント能力など、自分に必要な課題も発見できたと語る上村さん。今後はデータサイエンスという専門分野を生かしたビジネス人材を目指し、インターンシップで得た知見を大学院進学後の研究にも活かしていきたいと報告をまとめました。

画像認識技術研究の最前線でキャリアの指針を明確化する

2人目の登壇者は、基幹理工学部3年の大久保利哉さん。大久保さんは、情報理工学科でコンピュータサイエンスに関わる分野について学んでおり、ビジネスにおけるAI技術を用いたサービス業務に関わりたいと考え、インターンシップへ参加しました。以前にデ―タ科学センターの短期インターンシップへの参加経験もあり、もっと長く、本格的に業務に関わりたいと考えたのも理由の一つでした。

2人目の登壇者は、基幹理工学部3年の大久保利哉さん。大久保さんは、情報理工学科でコンピュータサイエンスに関わる分野について学んでおり、ビジネスにおけるAI技術を用いたサービス業務に関わりたいと考え、インターンシップへ参加しました。以前にデ―タ科学センターの短期インターンシップへの参加経験もあり、もっと長く、本格的に業務に関わりたいと考えたのも理由の一つでした。

プログラム期間中は在宅勤務を中心に週5日のペースで参加。夏季の休業期間に大学で行われた集中講義の期間は休みを取得するなど、学業との両立を図りました。

実際の業務ではAIによる画像認識技術を用いた製品の開発を担当し、調査からプログラムの実装、検証、社内報告を行いました。インターンシップ中に、NECに所属する顔認証技術の第一人者と話す機会もあり、同分野の最先端の研究内容を知る良い経験になったと大久保さんは語りました。

プログラムへの参加前、大学での研究をやり遂げられるか不安に思い、就職活動についても自信が持てなかったという大久保さん。インターンシップを通して、仕事や研究に生かせるスキルを身につけることができ、安心感も得られたといいます。

プログラムへの参加前、大学での研究をやり遂げられるか不安に思い、就職活動についても自信が持てなかったという大久保さん。インターンシップを通して、仕事や研究に生かせるスキルを身につけることができ、安心感も得られたといいます。

NECフェロー今岡仁さんとインターンシップ参加学生で食事をした際の写真

NECフェロー今岡仁さんとインターンシップ参加学生で食事をした際の写真

短期・長期のインターンシップをそれぞれ経験した大久保さん。学業との両立やモチベーションの維持など難しい点もある一方、社員の方から直接学ぶことができ、より実務に近い経験ができる機会は貴重であり、企業で働く自分の姿も想像しやすかったと長期インターンシップの魅力を語りました。

長期のインターンシップはDXを進めるための次世代リーダー育成につながる

学生の報告後、受入先企業であるNECの人事担当である井上真奈氏が登壇。今回のインターンシップの目的は、DXを進めるための次世代リーダー育成であり、参加した学生たちも、教育の対象としてだけではなく、将来的なパートナーとして捉えているとし、「大学生のうちからデータサイエンス業務への理解を深めることで、社会に出た後もより早い段階から社会価値を生み出してほしい」と学生たちにメッセージを送りました。

学生の報告後、受入先企業であるNECの人事担当である井上真奈氏が登壇。今回のインターンシップの目的は、DXを進めるための次世代リーダー育成であり、参加した学生たちも、教育の対象としてだけではなく、将来的なパートナーとして捉えているとし、「大学生のうちからデータサイエンス業務への理解を深めることで、社会に出た後もより早い段階から社会価値を生み出してほしい」と学生たちにメッセージを送りました。

その後、同社のインターン制度について、その特徴を紹介。学生1人ずつにメンター社員を配置する制度や、ユニット長・先輩社員との交流、ユニットで行われる全体会議への参加、人事による定期面談など、業務内だけでなく、現場の空気感に触れることができる制度も揃っており、ビジネスの基礎を学ぶ機会も用意するなど、受入サポートの充実度について説明がありました。

また、インターンシップに関わった学生・社員のアンケート結果を発表し、双方ともに高い満足度を示す結果となったと報告しました。最後に大学と企業がWin-Winになる形で来年度もインターシップを続けたいとし、会場を訪れた学生たちにも、次年度以降のインターンシップ参加を呼びかけました。

また、インターンシップに関わった学生・社員のアンケート結果を発表し、双方ともに高い満足度を示す結果となったと報告しました。最後に大学と企業がWin-Winになる形で来年度もインターシップを続けたいとし、会場を訪れた学生たちにも、次年度以降のインターンシップ参加を呼びかけました。

創業120年を超える同社には、国内でも最先端のデジタルテクノロジーやデータサイエンスの知見が集まっています。その一端に触れることで、学生たちは大きな刺激を受けるとともに、将来のキャリアへの希望がより大きくなるインターンシップとなりました。

※「インターンシップ」については、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)の改正により、2023年度より大学生等のキャリア形成支援に係る取組の類型化等の見直しが行われています。本イベントは、2022年度の実施であることから「インターンシップ」と記載しています。