- その他

- 第18回IPS海外連携シンポジウム開催報告

第18回IPS海外連携シンポジウム開催報告

- Posted

- Wed, 18 Dec 2024

まとめ

本年も早稲田大学大学院情報生産システム研究科(IPS)に於いて、11月7日(木)~8日(金)の2日間に渡り18th International collaboration Symposium on Information, Production and Systems (ISIPS 2024) が全て会場での対面形式で開催されました。

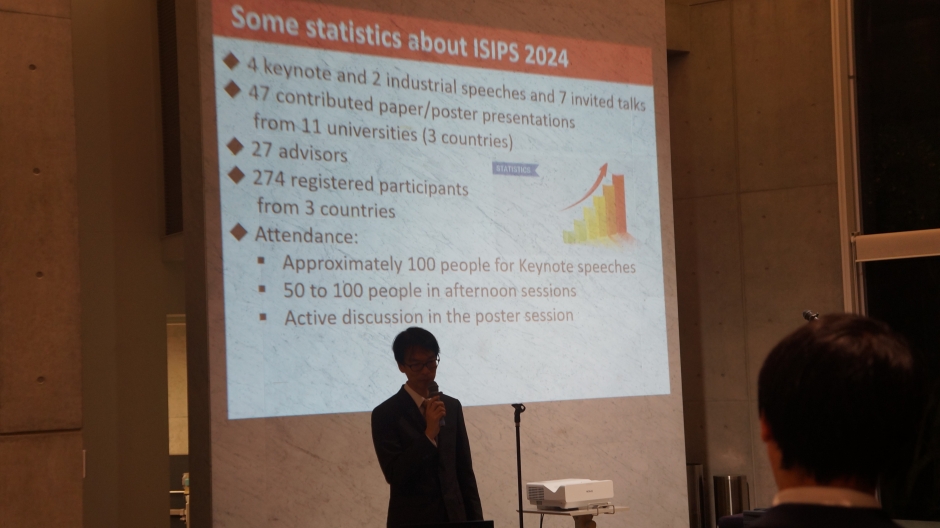

海外2カ国(中国、台湾)から10大学、国内からはIPSを含め6大学、2高専、2機関から合計274名の教員、研究者および学生が参加し、IPSとの連携プロジェクトにおける共同研究を含む最新の研究成果について、発表と活発な意見交換が行われました。

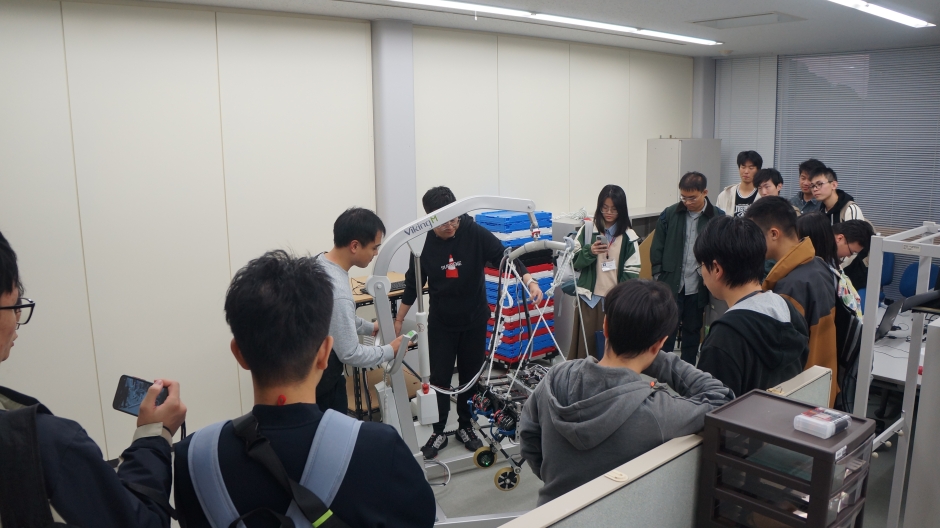

1日目は希望者を対象としたIPSのラボツアーが実施されました。主に海外からの約25名の参加者が2班に分かれて、両班が各々3つの研究室の実験室見学や研究内容の説明を受けました。参加者達はロボット、バイオエレクトロニクス、画像処理、スマートファクトリ、テラヘルツ等の研究の説明を熱心に聞いていました。

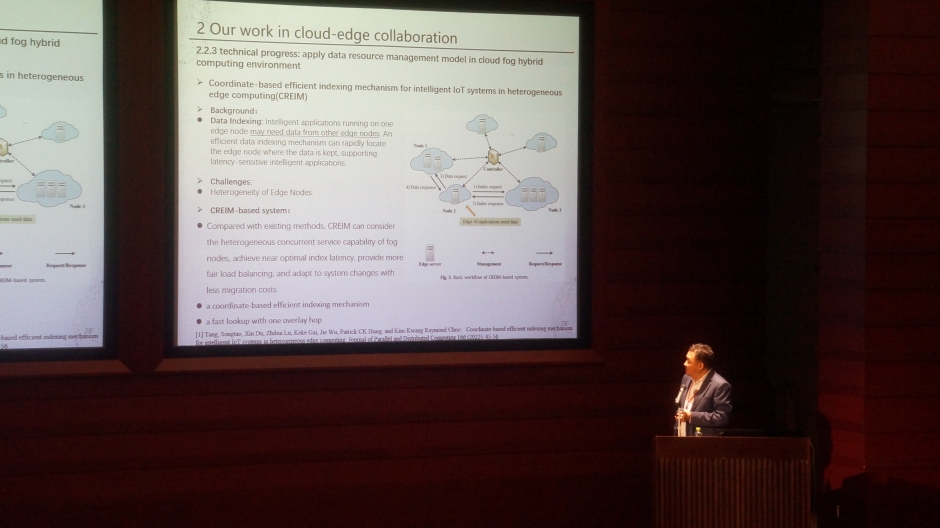

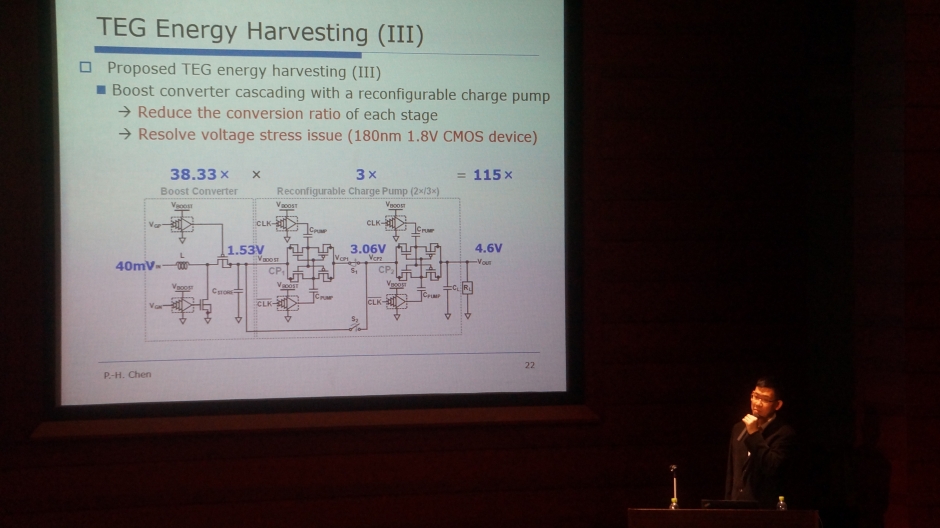

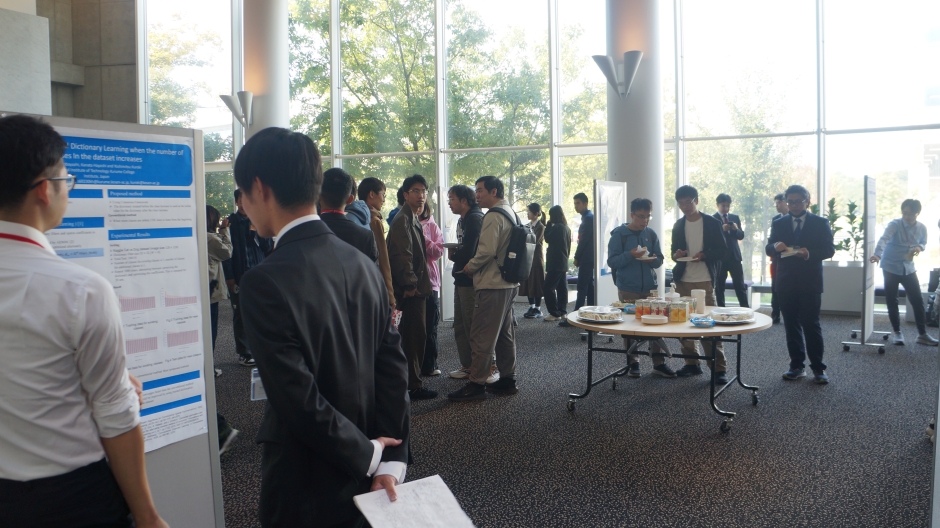

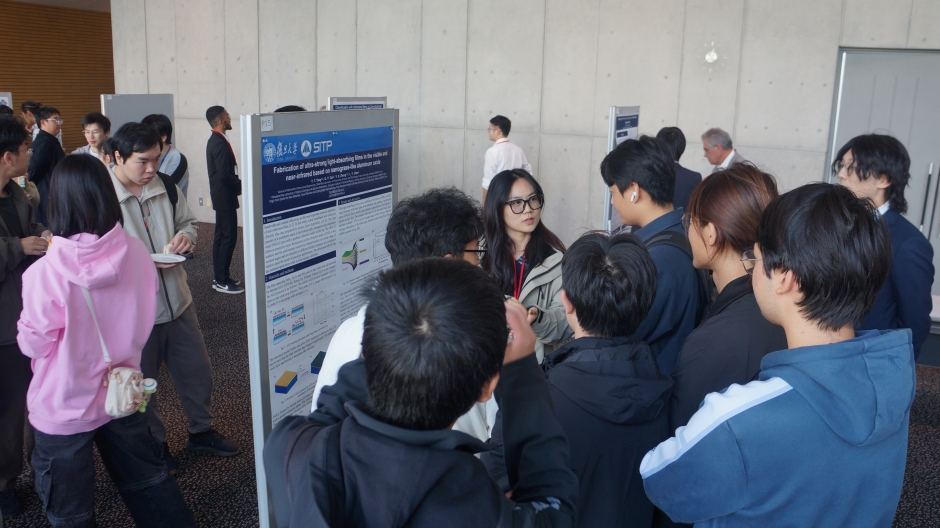

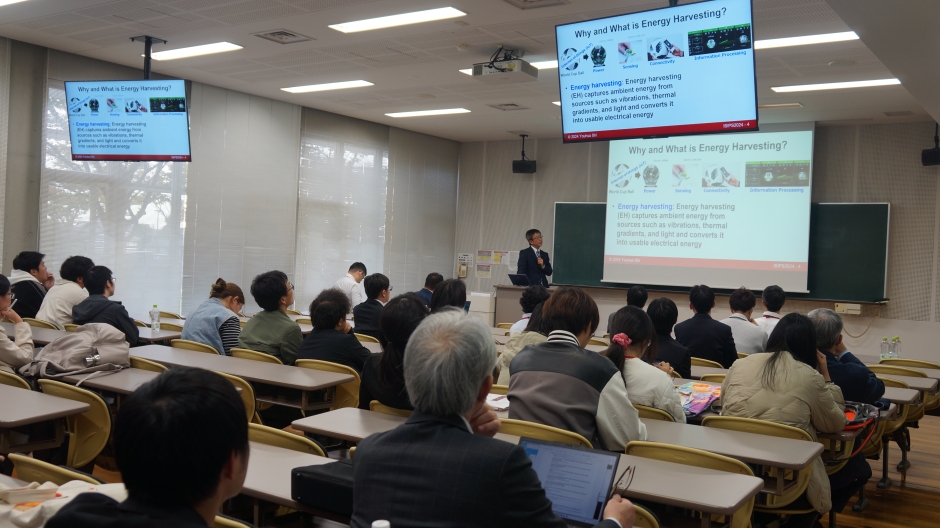

2日目の午前は北九州学術研究都市の会議場メインホールにて、IPS研究科長の荒川雅生教授によるオープニングスピーチ、公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS)の松永守央理事長のご挨拶に続き、国立清華大学(台湾)のTing-Chi WANG教授、復旦大学のZhihui LYU教授、清華大学のJing-Ming LIN教授、国立陽明交通大学(台湾)のPo-Hung CHEN教授による4つの基調講演が行われました。また、産学連携企画として企業セッションが設けられ、株式会社オーツー・パートナーズの松本晋一氏、ミシマ・オーエー・システム株式会社の溝田力三氏の講演が行われました。ランチタイムには会議場ロビーでポスターセッションが行われ、同時に軽食も提供されました。一般部門ポスターと高専部門ポスターで合計28件のポスターの研究発表があり、1時間半にわたって活発な議論が交わされていました。

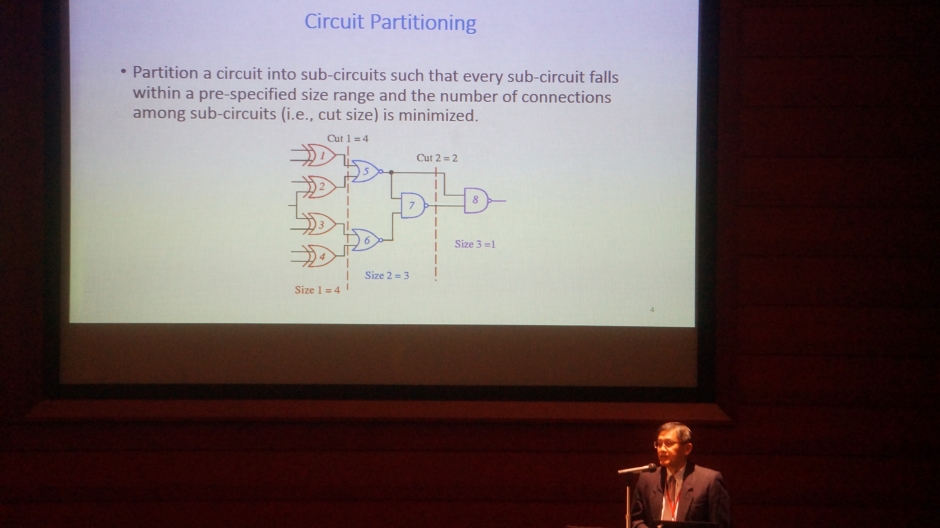

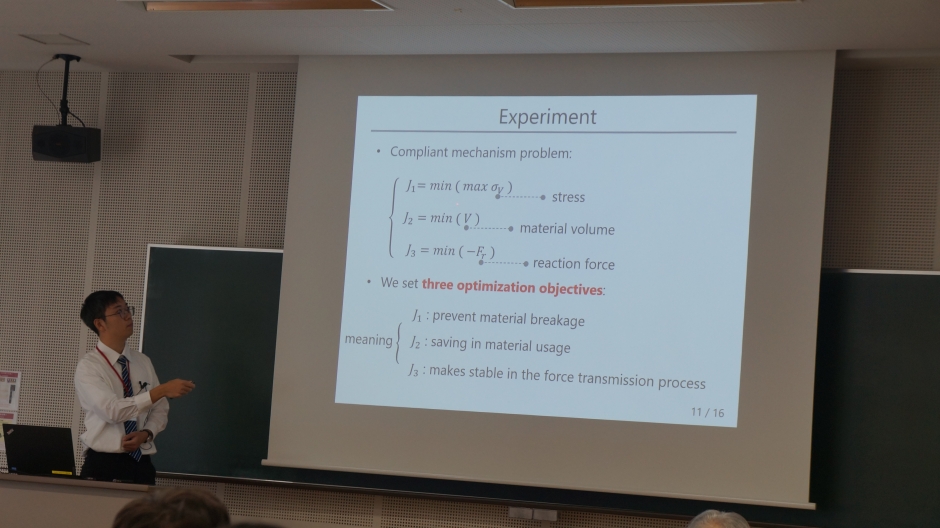

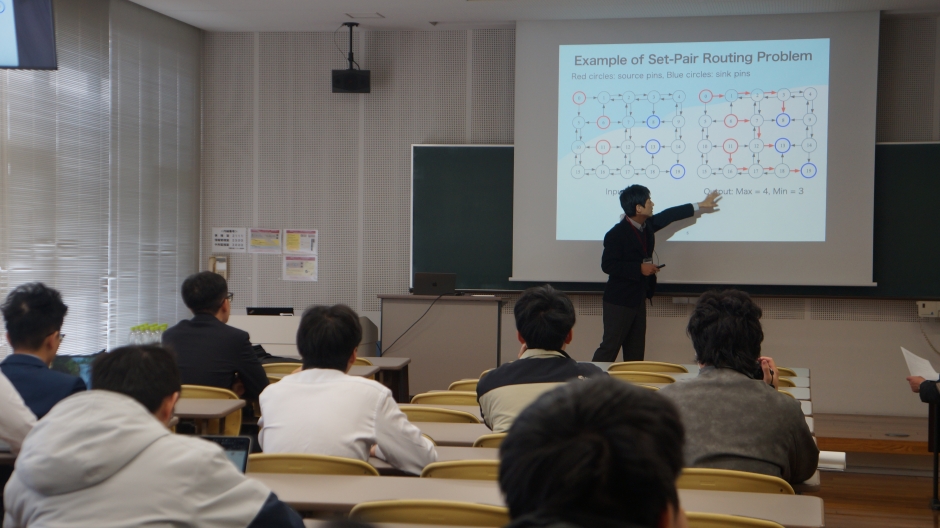

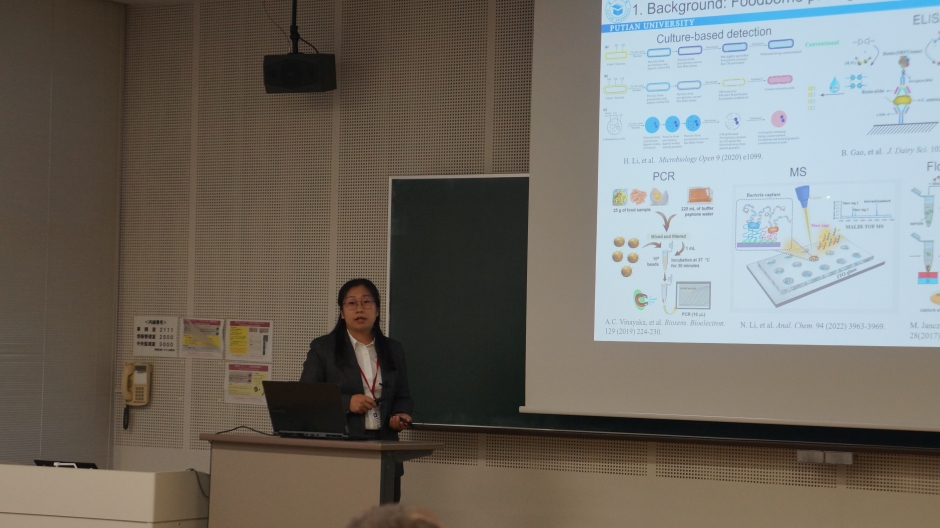

2日目の午後はIPSの校舎にてパラレルセッション形式で4つの特別テーマセッションが口頭発表形式で行われました。以下の4つのテーマで招待講演:6件と一般講演:19件の発表があり、各セッションに多くの聴講者が参加し活発な質疑が行われました。

特別テーマA: Algorithms and Software Tools for Electronic Design Automation

特別テーマB: Advanced AI, Large Models and Their Security Technologies

特別テーマC: Bio-related state-of-the-art technologies: biodevice, robot, instrument, and AI technologies

特別テーマD: Energy harvesting and low power analog circuits and systems

また、2日目の発表終了後に開かれたクロージングセレモニーでは各セッションの優秀発表賞と奨励賞の表彰が行われました。

受賞者リスト

List of session best presentation awards and encouragement awards

ギャラリー

- Tags

- ジェネラル