- ニュース

- 【開催報告】シンポジウム「アメリカと日本における同性婚訴訟:当事者・原告として、弁護士として」が開催されました

【開催報告】シンポジウム「アメリカと日本における同性婚訴訟:当事者・原告として、弁護士として」が開催されました

Dates

カレンダーに追加0610

SAT 2023- Place

- 早稲田キャンパス8号館B107教室

- Time

- 13:00-15:00

- Posted

- Mon, 19 Jun 2023

シンポジウム「アメリカと日本における同性婚訴訟:当事者・原告として、弁護士として」

主 催:早稲田大学比較法研究所

共 催:比較法研究所アメリカ最高裁研究会、比較法研究所イギリス最高裁研究会、比較法研究所アメリカ法判例研究会

日 時:2023年6月10日(土)13:00-15:00

場 所:早稲田キャンパス8号館B107教室

講演者:John Lewis氏(米国弁護士)、加藤丈晴氏(札幌弁護士会)

言 語:英語、日本語(同時通訳なし)

世話人:中村民雄(早稲田大学法学部教授、比較法研究所員)、秋葉丈志(早稲田大学国際教養学部准教授、比較法研究所員)

参加者:38名(うち学生15名)

2023年6月10日、早稲田大学にて、米国における婚姻平等運動に長年携わってこられたJohn Lewis弁護士と、日本の「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団のおひとりであり公益社団法人Marriage For All Japanの理事でいらっしゃる加藤丈晴弁護士とをお招きし、公開シンポジウムを開催いたしました。

本研究所は2017年に、同性カップルに婚姻へのアクセスを認めない州法を連邦憲法に照らして違憲無効としたObergefell判決において原告側の口頭弁論を務められたMary Bonauto弁護士をお招きし、公開講演会を開催して、訴訟の経緯や判決の内容・意義について伺いました。その後米国では、トランプ政権を経て連邦最高裁の判事の構成が変化し、婚姻平等にも関連する新たな判例や立法が蓄積されています。

また日本においては、2017年以降、ますます多くの地方自治体が、婚姻に相当する関係を営む同性カップルに対してその関係を公証する仕組みを整え、2019年には現行民法及び戸籍法が同性カップルに対して法律婚へのアクセスを用意していないという立法不作為について国家賠償を求める訴訟――「結婚の自由をすべての人に」訴訟――が提起されました。講演日までに、現行法のありようを違憲とする判断を含めた5つの地裁判決が出されています。また国会においては、講演日前日の9日、いわゆるLGBT理解増進法案の再修正案が国会に提出され、衆議院内閣委員会で可決されました。

このような状況において、日米両国の弁護士から、それぞれの国における訴訟の経緯や弁護士の役割、裁判所の審理の様子、また憲法判断のあり方などについての知見をお伺いし、両国の司法と憲法について比較法的観点からの理解・分析を深めるために、本シンポジウムを開催しました。中村民雄教授(法学部)がシンポジウム世話人を務め、秋葉丈志准教授(国際教養学部)が当日の司会を務めました。

John Lewis弁護士講演

“Love Stories, Law & Politics: Current Status of Marriage Equality in the United States”

最初に、Lewis弁護士にご講演いただきました。Lewis弁護士は、1987年に今の配偶者Stuartさんと出会い、婚姻平等が実現されていくムーヴメントの中で二人のラブ・ストーリーがどのように展開したかについてお話いただきました。二人が婚姻平等を求める運動に参加することになった最初の日は、2004年2月、サンフランシスコ市庁舎前での婚姻平等を求める抗議集会だったそうです。サンフランシスコ市が独自に同性カップルに結婚証明書を発行することとしたのを受け、二人は一生に一度のチャンスかもしれないと思い、市庁舎に駆け付けたそうです。2月12日から3月11日までの間、46の州・8つの国から集まった8074名もの人々が市庁舎で結婚しました。市庁舎で「ここに、二人が法的に結婚したことを宣言します」という言葉をきいたとき、Lewis弁護士の体は震えたそうです。このときの気持ちを振り返るLewis弁護士の言葉がとても印象的でした。

「それは何もかも変わってしまうような瞬間でした。私たちは結婚したんだと気づいたからです。人生で初めて、法律の目、政府の目から見て、ゲイとして、LGBTQとして、対等な人間であると感じたのです。それは、ありえない感覚でした。そして、それが私にとって、非常に異質な感覚であったことに気づいたのです。自分が何を失い/求めていた(miss)のかさえ、私は知らなかったのです。……それは、私たちの全てを変えました。全てを変えてしまったのです。」

「それは何もかも変わってしまうような瞬間でした。私たちは結婚したんだと気づいたからです。人生で初めて、法律の目、政府の目から見て、ゲイとして、LGBTQとして、対等な人間であると感じたのです。それは、ありえない感覚でした。そして、それが私にとって、非常に異質な感覚であったことに気づいたのです。自分が何を失い/求めていた(miss)のかさえ、私は知らなかったのです。……それは、私たちの全てを変えました。全てを変えてしまったのです。」

しかし、カリフォルニア州最高裁がこれらの婚姻を無効とすることによって、二人の結婚は阻まれることとなりました。そこで二人は、他の同性カップルやサンフランシスコ市とともに、カリフォルニア州に対して訴訟を起こしたのです。2008 年 5 月 15 日、カリフォルニア州最高裁判所は州における同性カップルの婚姻を認める判決を下しました。このとき判決は、異人種間の婚姻を禁止する州法を州憲法に照らして違憲無効とした1948年の判決を引用しました。ここにもうひとつのラブ・ストーリーがあります。Stuartの両親は、異人種間カップルであり、1948年の判決があったからこそ二人は1952年に結婚することができたのです。

2008年の判決を受け、婚姻平等に反対する人々は、同性カップルによる婚姻を禁じる州憲法修正イニシアチブProposition 8の採択を目指して運動を展開し、これは採択され、再びカリフォルニア州の同性カップルは婚姻する権利を失いました。しかしこの保守派の運動も最終的には失敗します。そして2015年、連邦最高裁が同性カップルによる婚姻を禁じる州法を連邦憲法に照らして違憲無効とするObergefell判決を出し、全米規模での婚姻平等が実現したのです。判決は、同性カップルは「法の下での平等な尊厳」を求めており、「連邦憲法はこれらの人々にその権利を認めている」と述べました。

2015年から8年経ち、2023年までに米国連邦最高裁の判事の構成は大きく変化し、米国の婚姻平等は危険に晒されているという見方もあります。しかしこの見方は誤っています。

2017年、連邦最高裁は、婚姻した同性カップルをその子どもの出生証明書に記載する場合、州は異性カップルと同性カップルを同じルールで取扱わなければならないと判示しました(Pavan v. Smith判決)。ここでObergefell判決は引用されています。2020年のBostock判決は、LGBTの人々に対する職場での差別はTitle VIIの下での違法な性差別(sex discrimination)であると判示しています。

2022年、連邦最高裁は、妊娠を継続するか否かに関する女性の決定を連邦憲法上のプライバシーの権利として位置付けたRoe判決を覆す判決を出し、衝撃をもたらしました(Dobbs判決)。この判決は、連邦憲法において具体的に言及されていない権利はどのようなものであれ、「国家の歴史と伝統に深く根ざし」、「秩序ある自由の概念に暗黙に含まれている」ものでなければならないと述べます。こうした見解は、「憲法が存続する限り、あらゆる世代の人々は、一層大きな自由を求める探求において、その原理を援用してよい」とする2003年のLawrence判決における理路と対照的です。そして、Obergefell判決が連邦憲法修正第5条・修正第14条に基づくものであったことを考えるなら、Dobbs判決の理路は、第5修正がなされた1791年や第14修正がなされた1866年において存在すると考えられていなかったような権利は今日においても存在しないと述べているようにも見え、この意味で連邦レベルでの婚姻平等を動揺させるものであるようにも思われます。

しかしそれでも、Dobbs判決の多数派意見は、この判決が中絶とは関係のない他の先例に影響を与えるものではないということを明白に断言していることや、中絶が生命ないし潜在的な生命を終わらせるという意味で独特の行為である点に言及していることは、注目に値します。もちろん、Obergefell判決で多数派意見に反対したThomas判事が、Dobbs判決の同意意見で、Obergefellもまた覆されるべきであると述べている点は懸念材料です。

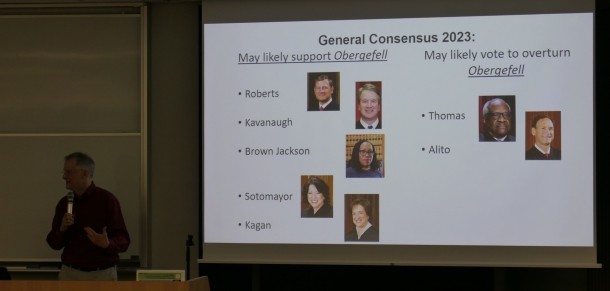

そこで、2023年現在の連邦最高裁判事の構成から、Obergefellが覆され得るかどうか、検討してみましょう。Obergefellのときに反対側にいたRobert(とKavanaugh)が最近の判決で、後続の裁判所は例外的な事情がない限り過去の決定に従うべきとするStare Decisisの法理を用い、リベラル派に味方したことは注目されます。Roberts、Kavanaugh、Brown Jackson、Sotomayor、Kaganの5名は、Obergefellを支持する側にいると考えてよいでしょう。ThomasとAlitoの2名は支持しそうにありません。GorsuchとBarrettの立場は明確ではありません。ただ全体として見れば、Obergefell判決は安全であると言えます。

2022年12月13日、連邦議会は婚姻尊重法(The Respect for Marriage Act)を成立させ、バイデン大統領がこれに署名しました。この法は、同性カップルと異人種間カップルのための婚姻平等を保障するための連邦法です。この法律の成立を受けて、婚姻平等は、司法・立法・行政の三権によって確実な支持を得たと言えます。また、婚姻平等法に共和党議員10名が賛同したことも歴史的な出来事です。さらに興味深いことに、2008年のProposition 8州民投票キャンペーンに数百万ドルを投じて資金を提供したモルモン教会がこの法案を支持しました。世論調査においても、50州のうち49州で過半数が婚姻平等を支持しています。したがって、米国における婚姻平等は安全であると言えます。

加藤丈晴弁護士講演

「婚姻平等実現に向けた「戦略」と「結婚の自由をすべての人に」訴訟」

次に、「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団のおひとりであり公益社団法人Marriage For All Japan の理事でいらっしゃる札幌弁護士会・加藤丈晴弁護士より、ご講演いただきました。

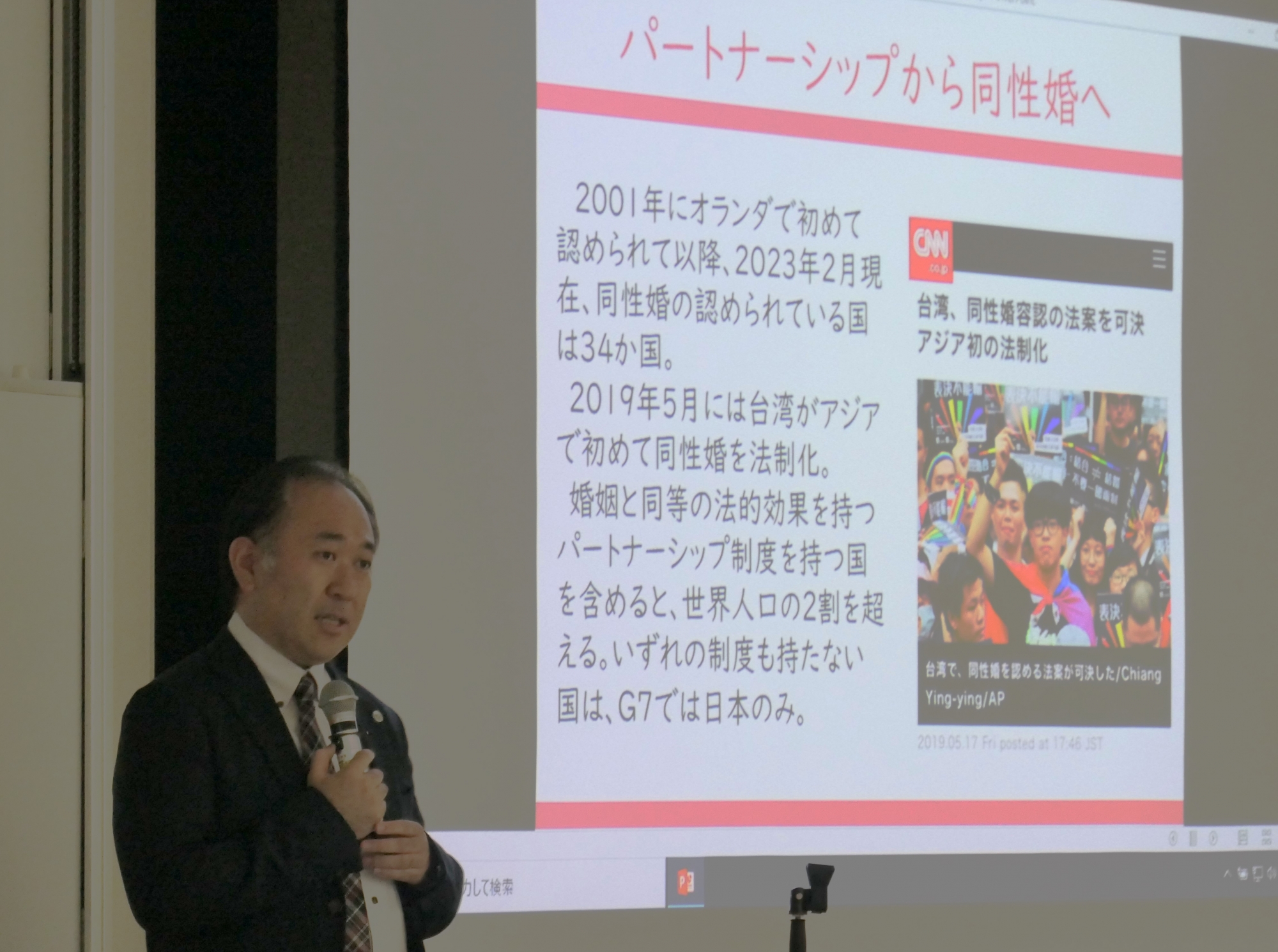

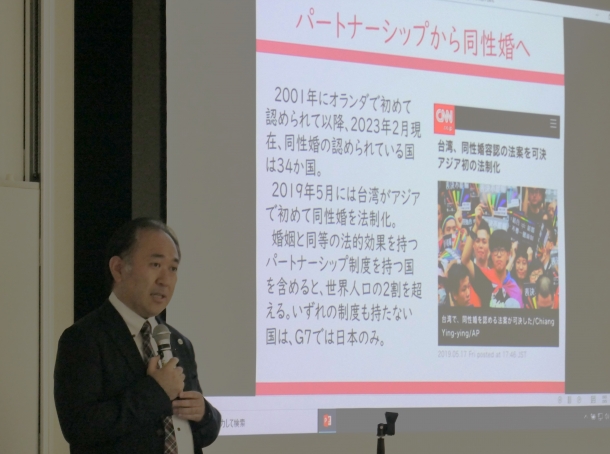

加藤弁護士はまず、2015年に東京都渋谷区が全国で初めて同性パートナーシップ条例を整備して以降大きくなった日本における婚姻平等運動の展開を振り返られました。パートナーシップ制度は全国の自治体に拡大し、2022年12月31日時点で4,186組がパートナーシップ証明を交付され、2023年1月10日時点で255の自治体が制度を導入し、その人口カバー率は65.2%に上ります。しかし法律婚による保護は、自治体のパートナーシップ証明とは比べ物にならないほど大きなものです。

加藤弁護士はまず、2015年に東京都渋谷区が全国で初めて同性パートナーシップ条例を整備して以降大きくなった日本における婚姻平等運動の展開を振り返られました。パートナーシップ制度は全国の自治体に拡大し、2022年12月31日時点で4,186組がパートナーシップ証明を交付され、2023年1月10日時点で255の自治体が制度を導入し、その人口カバー率は65.2%に上ります。しかし法律婚による保護は、自治体のパートナーシップ証明とは比べ物にならないほど大きなものです。

2015年7月7日、全国の453名の申立人が日本弁護士連合会に人権救済申立を行い、同性カップルに婚姻への平等なアクセスを認める法案を国会に提出し制定するよう述べた勧告を衆議院・参議院・内閣総理大臣・法務大臣に対して出すよう求めました。こうして2019年7月には「同性の当事者による婚姻に関する意見書」が出され、この意見書では、同性間での婚姻が認められていないことは婚姻の自由を侵害であると同時に法の下の平等に違反するものであり、憲法13条・14条に照らし重大な人権侵害であると述べられました。

意見書が出される少し前、2019年2月14日に、東京・大阪・名古屋・札幌の四つの地裁にて、同性カップルによる法律婚へのアクセスに関する憲法判断を求めると同時にそれを整備していない現状を立法不作為として国家賠償を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟が提起されました。本当は意見書が出された後に訴訟を提起する計画だったそうですが、もう待ちきれなかったということです(9月には福岡地裁で追加提訴がなされました)。6月には野党3党によって日本で初めて、同性カップルによる婚姻を法制化する民法改正案が国会に提出されました。そして2021年3月に札幌地裁で、2022年6月に大阪地裁で、11月に東京地裁で、2023年5月に名古屋地裁で、6月に福岡地裁で、判決が出されました。現行法のありようについて札幌地裁判決では14条1項違反が認められ、東京地裁判決では24条2項に照らした「違憲状態」の判断があり、名古屋地裁判決では24条2項と14条1項への違反が認められ、福岡地裁判決では24条2項に照らした「違憲状態」の判断がありました。

加藤弁護士は、このようにこれまでの運動の展開を振り返ったのち、特に大きな成果を挙げている訴訟の運動が、あくまでも国会における民法改正という目標に向けた戦略の重要な一部に過ぎないという点を強調されました。「結婚の自由をすべての人に」運動は、訴訟のみならず社会啓発、ロビイング、地方との連携、企業との連携、国際連携、調査活動、他の社会運動との連携、メディア・SNS対応、資金調達という様々な活動によって構成されています。そして、婚姻平等へのムーヴメントはこのように組まなければならないということを、米国の運動から学んだそうです。加藤弁護士は、米国の弁護士から、婚姻平等を求める運動は「Litigation」のみならず「Litigation, Legislation, Advocacy」の三つによって構成されると教わったときの印象的な経験をお話しされました。

加藤弁護士は、このようにこれまでの運動の展開を振り返ったのち、特に大きな成果を挙げている訴訟の運動が、あくまでも国会における民法改正という目標に向けた戦略の重要な一部に過ぎないという点を強調されました。「結婚の自由をすべての人に」運動は、訴訟のみならず社会啓発、ロビイング、地方との連携、企業との連携、国際連携、調査活動、他の社会運動との連携、メディア・SNS対応、資金調達という様々な活動によって構成されています。そして、婚姻平等へのムーヴメントはこのように組まなければならないということを、米国の運動から学んだそうです。加藤弁護士は、米国の弁護士から、婚姻平等を求める運動は「Litigation」のみならず「Litigation, Legislation, Advocacy」の三つによって構成されると教わったときの印象的な経験をお話しされました。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟弁護団と運動団体「Marriage for All Japan」が分離されているのも、上のような事情があるからです。Marriage for All Japanは、違憲判決獲得のための訴訟支援のみならず、民法改正に賛同する議員を増やすための取組みや、そのための世論喚起のための活動も行っています。その意味で「結婚の自由をすべての人に」は、新しい訴訟のあり方、社会運動のあり方を提示するものでもあります。加藤弁護士はMarriage for All Japanの具体的取組みのいくつかを紹介し、ご講演を終えられました。

全体討論

講演後、ご来場の皆様からLewis弁護士・加藤弁護士への質問を募集し、両弁護士よりそれにお応えいただきました。

特に印象的であったのは、加藤弁護士が2025年に「結婚の自由をすべての人に」訴訟の最高裁判決が出されるとの予測を踏まえ、それまでに婚姻平等に賛同する国会議員を半数以上にするという目標を持っていると明言されたことです。加藤弁護士は、日本においても婚姻平等は決して遠い未来ではなく近い将来に実現し得ると述べられました。ちなみにマリフォー国会メーターによると、婚姻平等に「賛成+どちらかと言えば賛成」の国会議員は、全体の42%です(2023年6月12日時点)。

また、ラブ・ストーリーを強調されたLewis弁護士に対しては、結婚が愛に基づかず、不当な力関係を伴う場合もあるのではないか、と婚姻のあり方に批判的な観点からの質問も出されました。これについてLewis弁護士は、婚姻の平等は女性同士やトランスジェンダーなどこれまでのジェンダー規範にとらわれない考え方を包摂し、婚姻のあり方について開かれた可能性を持つものであると応答しました。そのうえで、特にポリアモリーに注目しつつ、マサチューセッツ州サマーヴィル市がドメスティック・パートナーシップの定義を三名以上の成人間の関係にまで拡大したという取組みも紹介されました。

質疑応答のセッションも非常に盛り上がり、10分ほど延長してシンポジウムを終えることとなりました。Lewis弁護士・加藤弁護士の情熱的な言葉に心打たれる場面も多くありました。お二人への御礼を述べて、報告記事を終えます。

(文:松田和樹・比較法研究所助手)