- ニュース

- 「誤用分析を基に、言語のメカニズムを解明する」文学部 張恒悦准教授(新任教員紹介)

「誤用分析を基に、言語のメカニズムを解明する」文学部 張恒悦准教授(新任教員紹介)

- Posted

- Thu, 13 Jun 2024

自己紹介

高校時代、法務の仕事を通して社会の不公正に立ち向かいたいと思い、弁護士を目指していました。大学入試では法学部を志望しましたが、志望願書の「是否服从分配(専攻調整の可否)」という欄を記入する際に、深く考えずに「可」を選択しました。その結果、私は中国言語文学部に配置されてしまいました。中国語学という興味を抱いたことすらない分野を専攻することになったわけですから、最初は少々がっかりしました。しかし勉強が進むにつれ、悠久の歴史や広大な土地に育まれてきた自国語や文化の豊かさと奥深さに魅了されるようになりました。私はこのようにして中国語学と縁を結びましたが、振り返ってみれば、何とも素敵な運命の悪戯だったように思います。

当時の中国は、文化大革命の混乱から立ち直り、改革開放へと進む歴史的転換期でした。街角で目にする外国企業の看板や外国人の数が日増しにふえ、私は国際的な視野で外国との交流をする重要性をしみじみと感じました。そこで、英語の習得と外国の文化の理解が重要であるだけではなく、中国の言語や文化を外国人に知ってもらうことが同じぐらい重要だと考え、北京大学卒業後は外国人向け中国語教育を専門とする北京語言大学大学院への進学を決めました。

その後日本に来て、日本語の学習と中国語教育の現場で経験を積む中で、日本人の中国語学習者を対象とした誤用研究に打ち込むことを決意しました。日本語と中国語は両方とも漢字を使用していますが、言語の性質(日本語は粘着語、中国語は孤立語)が異なるため、言語構造や意味伝達において大きな違いが存在しています。この違いを認識せずに、日本語の発想に基づいて中国語を作り出そうとすると、さまざまな誤用が生じてしまいます。現在では、こうした誤用を認知言語学や日中両言語の比較対照の観点から分析を試み、誤用の原因と背後にあるメカニズムを明らかにすることで、中国語現場教育における問題の解決に取り組むことを主な研究課題にしています。

北京郊外にある八達嶺長城

“不到长城非好汉(長城に登らざるは好漢に非ず)”から窺えるように、万里の長城は中国人の精神的シンボルでもあります。

私の専門分野、ここが面白い!

私が誤用問題に関心を持つようになったきっかけは、教育現場で見かけた誤用の多くが、個別な事例には限らず、広範囲に渡ることに気づいたためです。複数の学生が同じ誤用をしているだけではなく、同一学生でも時間が経つと同様の誤用を繰り返していることがあります。このような規則性がある誤用に対しては、単に指摘や訂正に留まらず、なぜそのような訂正が必要なのかについての原因説明が欠かせません。しかし、現在日本での中国語教育に採用されている中国語文法の枠組みは、主に英語話者の欧米学生を対象とした北京語言大学が開発した教育文法の借用であり、日本人学生には適さない部分があることが実情です。

従って、日本母語話者の誤用研究は、既成の文法観念から脱却し、日本語の特性を考慮しつつ、中国語の本質を再認識するプロセスです。日本語との比較により、これまで見過ごされてきた中国語独自の意味構造や認知的メカニズムを解明していくと、目から鱗が落ちるような驚きや喜びを味わうことがあります。

誤用研究の成果は教育現場にフィードバックされ、日本の中国語教育効果の向上に寄与することが期待されます。具体的には、誤用研究の成果が出たならば、学習者の習得上の難所や問題点を予測し、それを防ぐ手段を講じることができるようになります。また、誤用の原因を説明する際、言語が単なる記号や硬直的な規則ではなく、人間の外部世界の認知に基づいていることを学生に理解してもらえるようになり、授業の楽しみが増します。

日本人学習者の誤用は、日中両言語の違いに起因しますが、中国人学習者が日本語を使用する際にも同様に問題が生じることがあります。そのため、中国語誤用研究の成果がさらに中国人向けの日本語教育に活用されていくことが考えられます。

以上を踏まえ、私は最近、「日本語母語話者の中国語中間言語コーパスの構築とその応用」をテーマにした科学研究費助成事業のプロジェクトに取り組んでいます。これまで10年にわたり収集整理してきた100万語に及ぶ日本人学習者が書いた作文データを、検索が可能なコーパスに整備し、最終的に無料でオンライン公開した上で、国内外の誤用研究や習得研究に興味を持つ方々に共有し、活用していただきたいと計画しています。

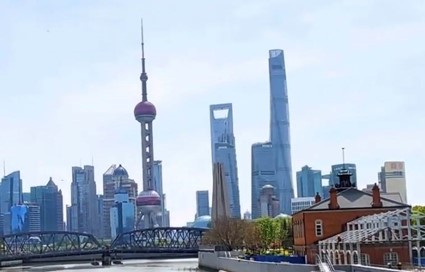

上海の東側に位置するCBD浦東

最も活気に満ち、国際色豊かなエリアの一つです。

プロフィール

ちょう こうえつ。中国遼寧省生まれ。北京大学中国語科卒業。北京語言大学大学院修士課程・大阪大学大学院博士課程修了。博士(言語文化学)。立命館大学常勤講師、大阪大学特任准教授を経て、2024年4月より現職。著書に『中国語の重ね型』(2016、白帝社)『现代汉语的重叠形式』(2012、北京大学出版社)『巨大中国の今』(2018、朝日出版社)など。論文に「心理動詞と“了”の共起関係――日本語母語話者が産出した誤用例の分析を通して」(『外国語教育のフロンティア』(6)、2023)「差比句偏误问题研究」(『中国語教育』(19)、2021)「日中両言語の比較構文について」(『中国語教育』(16)、2018)「基于日语母语者偏误分析的在日汉语语法教学」(『中国語教育』(16)、2018)「同類を表す“也”と「も」――日本語母語話者が産出した誤用例の分析を通して」(『中国語教育』(15)、2017)など。第19回「漢語橋」世界大学生中国語スピーチコンテスト優秀指導教師賞受賞。

(2024年6月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。