- ニュース

- 「時代と社会の感受性を読み解くために」文学部 鈴木貴宇教授(新任教員紹介)

「時代と社会の感受性を読み解くために」文学部 鈴木貴宇教授(新任教員紹介)

- Posted

- Wed, 17 Apr 2024

自己紹介

私の専門は日本近代文学ですが、大学入学まではほとんどを海外で過ごしました。政府関係機関に勤務していた父の仕事で小学校はシンガポール、中学と高校はアメリカです。10代の時期というのは誰しも多感で、自分のアイデンティティふくめ将来の悩みを抱えがちだと思います。そんなとき、母語ではない環境で自分の考えを言語化しなければならない時期が長く続いたこともあり、「他者の言葉を理解する」ことへの関心が強くなったように思います。私の場合は、自分が理解することのできる言語への渇望がとても強くなり、英語での生活に対する反動から近代文学を読み漁っていました。その過程で稲垣足穂や梶井基次郎といった、幻想的で詩的な文章を紡ぐ作家たちに惹かれ、彼らが大正時代から昭和の初めに登場していたことが日本近代文学への関心を持つきっかけになりました。日本社会について考え、それを文章にできる仕事に就きたいとの思いからジャーナリストを多く輩出している早稲田大学に憧れ、第一文学部に入学しました。ところが意気込み強く就職活動に臨んだところ、すべての会社からお断り。卒論の指導を担当してくださった先生に相談したら「研究者は鳥の目と虫の目を持つタイプがいる、あなたは鳥の目を持っていますよ」と背中を押してくれました。この言葉は今でも論文執筆時に思い出す大事なお守りです。

最初の職場だったオープン教育センター助教だった頃です、同僚が撮影してくれました。

在外研究でウィスコンシン大学マディソンに行きました(2019年-20年)、大学近くにある古本屋さんの前での一枚です。

私の専門分野、ここが面白い!

2022年に博士学位論文を書籍化した『〈サラリーマン〉の文化史』(青弓社)を出版しました。学位取得まで10年以上の時間がかかっています。そもそも、なぜ文学研究者が「サラリーマン」を対象としているのかと思われそうですね。けれども、日本近代文学には多くの「サラリーマン」が登場しています。「サラリーマン」という職層は資本主義経済化と切り離せないため、近代化すると必ず登場します。ですから日本の場合は、1920年前後からこの言葉が登場してくるのですが、現在のように「ありふれた人々」の意味を持つようになるのは戦後に入ってからです。結局のところ、「サラリーマン」を考えることは「日本社会における平均的な男性労働者」のあり方を分析することに等しいのですが、これは社会で共有される「日本人」像の考察にも繋がります。10代のとき、アメリカでぼんやりと考えていた「日本のパスポートを持っている私は何者なのだろう」という疑問が、すべての始まりにあったのかと書き終えてから気がつきました。

研究するということは、自分の奥底にどんどん沈んでいく作業でもあるのですが、それを極めると社会化された言葉で他者に向けて話すことができます。講義という場は、その途中経過を学生さんに聞いてもらっているのだと思いますが、そのキャッチボールを通じて、皆さんが臆することなく、他者に向けて語りかけられる自分の言葉と、他者からの言葉を受け止める余裕も持てるようになってほしいと願っています。

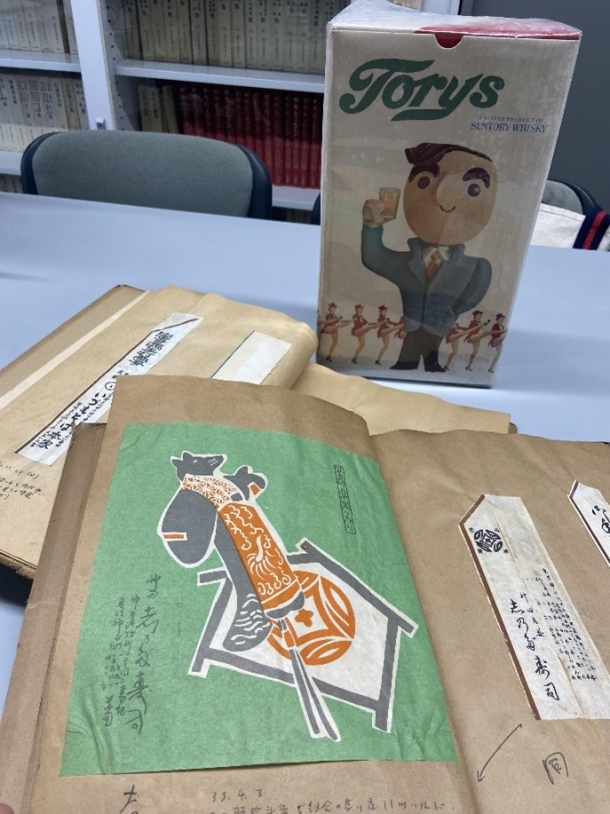

サラリーマンを研究することになって、いろんな資料を古本屋さんで探しました。これはサントリーウィスキートリスの空き箱(1960年代)と、無名のサラリーマンが作成したお箸袋のスクラップブックです(1950年代半ば)。

プロフィール

すずき たかね。1976年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。博士(学術)。早稲田大学オープン教育センター助教、東邦大学理学部准教授を経て2024年4月より現職。主著に『〈サラリーマン〉の文化史:あるいは「家族」と「安定」の近現代史』(青弓社、2023年)。論文に「『混血児』のメロドラマと占領の記憶:金子和代『エミーよ 愛の遺書』(1954)論」(『Intelligence』2023年)、「『酸模』とモダニズム:あるいは1930年代における〈空洞〉」(『三島由紀夫研究』2023年)など。

(2024年4月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。