- ニュース

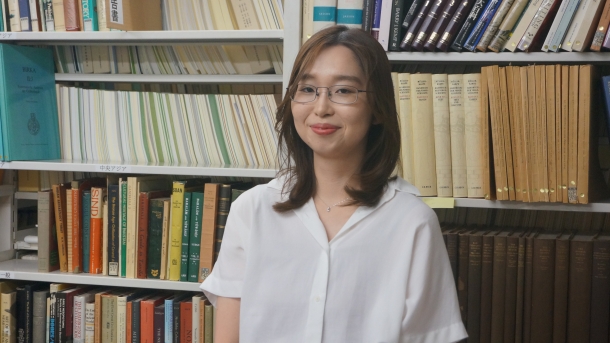

- 「古代エジプトに魅了されて 」文学部 山崎世理愛講師(新任教員紹介)

「古代エジプトに魅了されて 」文学部 山崎世理愛講師(新任教員紹介)

- Posted

- Mon, 23 May 2022

自己紹介

私はエジプト考古学を専門とし、古代エジプトの埋葬習慣や葬送儀礼を研究しています。なぜ古代エジプトに興味を持ったのかというと、小学校5年生の夏休みがきっかけでした。宿題の自由研究が最後に残り悩んでいると、ふとテレビ画面にエジプトのピラミッドが見えました。なんとなく「ピラミッドってなんだっけ?」と思い、自分なりに調べ、ヒエログリフ(古代エジプトの文字)で感想文を加えて冊子を作成しました。それを担任の先生が褒めてくれたのがとても嬉しくて、エジプト考古学者という夢を持つようになりました。中学生の時には、なりたい職業に就くための方法をインターネットで検索する授業で、いくら調べても方法が分からず途方に暮れました。ただ、その頃国内で開催されていた展覧会で実際の考古遺物を目にして夢は一層膨らみ、まずは文献の多い外国語を頑張ろうと考えました。

国際学科の高校に進学後は異文化交流にも興味を持ちましたが、その頃から古代エジプトを研究することは究極の異文化理解であると考えています。主にモノを対象とする考古学は決して無機質な学問ではなく、当時の人々の代弁者(=モノ)に語らせることで、私たちとの違いを認めながら当時の文化・社会を理解する行為でもあるのです。

その後大学へ進学し初めてエジプトの発掘調査に参加した際、紐に通った状態で見つかったビーズに感動し、古代エジプトのアクセサリーに興味を持ったことが現在の研究に繋がりました。

古代エジプトの研究は日本国内だけでは完結させられません。大学院生の時には、ベルギーの大学で半年ほど研究する機会に恵まれ、そこで海外研究者と議論したことが自身の研究をより推し進めることになりました。エジプト現地における実見調査・発掘調査はもちろんですが、欧米を含めた海外の博物館での資料調査や国際学会への参加など、現在もいろいろな国を訪れて研究を継続しています。

私の専門分野、ここが面白い!

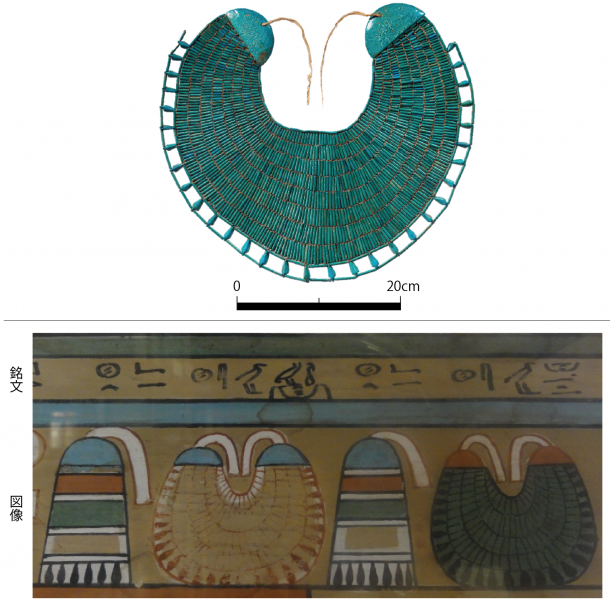

私の具体的な研究テーマは、古代エジプトの葬送においてアクセサリーはいかに利用されたのか、というものです。アクセサリーは、美術的価値や製作技術の高さが注目を浴びる傾向がありますが、その多くは副葬品(被葬者とともに墓に納められたさまざまなもの)として用いられました。しかし、その背景や副葬行為の在り方については議論が深まっていなかったのです。そこで、アクセサリーが見つかった埋葬を対象に、それらの種類や組み合わせ、墓内の配置場所などから、副葬行為の復元を試みました。そうすると、アクセサリーの組み合わせには規則性があること、種類によって墓内の配置場所が異なること、そしてこれらは死者の再生復活のために儀礼が実践された結果であることが判明しました。さらに、考古遺物を図像・銘文と比較することで、実際の副葬行為にはある程度の妥協や現実に合わせた創意工夫があったことも明らかになりました。このように、当時の行為やその背景を生々しく復元できることも考古学の醍醐味です。

プロフィール

1992年、東京都青梅市生まれ。東京都立国際高等学校卒業。早稲田大学文学部考古学コース卒業後、早稲田大学大学院文学研究科修士・博士後期課程修了。2021年に博士(文学)学位取得。2018年9月〜2019年3月にベルギーのルーヴァン・カトリック大学訪問学生研究員。2017年〜2019年に日本学術振興会特別研究員(DC1)、2019年〜2021年に早稲田大学文学学術院助手(考古学)、2021年〜2022年に日本学術振興会特別研究員(PD)、2021年に茨城キリスト教大学兼任講師、2022年4月より早稲田大学文学学術院講師(テニュアトラック)。2019年に川又記念日本西アジア考古学会奨励賞を受賞。

(2022年5月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。