- ニュース

- 「脳とこころ: 学習・記憶・行動のメカニズムを動物研究から探る」 文学部 神前裕准教授 (新任教員紹介)

「脳とこころ: 学習・記憶・行動のメカニズムを動物研究から探る」 文学部 神前裕准教授 (新任教員紹介)

- Posted

- Fri, 25 Aug 2017

自己紹介

今でもあまり変わっていませんが、昔から自分の好きなことや興味を持ったことは何を差し置いてものめり込むけれど、興味が持てないことや納得できないことを嫌々するのが特に苦手なタイプでした。小さいころからずっとサッカーに夢中で(カズとルート・フーリットとロベルト・バッジョがアイドルでした)、それから少し大きくなると毎日古い映画を観たり、世界中の音楽にのめり込んだり、気になる本を片端から読んだり、気の合う友達と部屋で(ジュース等を)飲んで遊んだりしていました。友達とバンドを組んで演奏したりもしていました。側から見るとすごくだらだらとしているようですが、まあ実際にそうなのですが、しかしおそらく半分くらいは真面目に、知的好奇心が刺激される興奮や、世界を発見することの高揚感、音楽が色を伴って突き刺さってくるさま、そうした個人的な感覚を何より大事にしようと考えて過ごしていたように思います。

私の専門分野、ここが面白い!

そんな中でもう一つ、今に至るまで飽きずに興味を抱き続けてきたものがあります。それは自分が様々なことを感じたり、あれこれ考えたり悩んだりするということ自体、つまり「心」のはたらきについてです。好き嫌いという感情や、これはしたい、あれはしたくないという「意志」や「欲求」のようなもの、甘酸っぱい思い出や苦い記憶、そうした誰もが自明のこととして自分のものであると受け入れている「自分の心」は、果たしてどこからやってくるのでしょうか?物質である脳が、どうやってこんなにも色鮮やかな心を作りだすのでしょうか?こうしたことについてもっと知りたいと思っていた高校生の時に、慶應の文学部で動物を対象に脳と心の関係について研究されている先生(渡辺茂教授・現名誉教授)がいらっしゃるということをたまたま読んだ本で知り、そこに進学しました。そして学部と修士課程まで指導していただいた後、ケンブリッジ大学の博士課程に進学し、そこでPhDの学位を取得しました。その後、数年間の英国での研究生活を経て今に至るまで、ネズミを使って「心」の基礎的なメカニズムを実験的に研究しつつ、それが脳内でどのような仕組みで成り立っているのかを調べています。

写真1:大学院の所属研究室での集合写真(2006年頃)。

後列右から三番目がDickinson教授、左から四番目が故Mackintosh教授。

その中で学んだ大事なことの一つは、「脳と心の関係」を明らかにしようと思ったら、まず、心あるいはその表れとしての行動について、厳密な実験的検証を通じてその作動原理を読み解くことが必要だということです。つまり、心理学的な水準で、動物(ヒトを含む)の行動に関する普遍的な原理を突き詰めていく必要があるということです。これは一般に「学習理論」と呼ばれる研究領域です。これが無いと、やみくもに脳の中を見ても「結局よく分からない」ということになってしまいます。実験心理学や学習理論というのは、つまり脳を調べる際のガイドブックのようなものです。

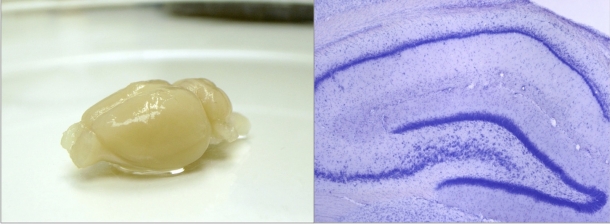

写真2:ラットの脳とその切片。

ヒトの脳とは大きさ・見た目が随分違いますが、基本的な構造・回路はほぼ同じです。

「海馬」と呼ばれる場所に神経細胞が整然と並んでいるのが分かります。

こうした学習理論と神経科学の融合によって得られた行動・神経メカニズムに関する基礎的な知見は、心の仕組みを根本から理解するだけでなく、どのようにしてそれが不調に陥るのか、つまり精神疾患や薬物依存、行動障害などの機序を理解する上でも大いに役立ちます。そして近年、脳神経に関する計測・操作技術が飛躍的に進展し、様々な研究手法が可能になってくるにつれて、「何をどのように調べればよいのか」を示してくれる学習・行動理論の重要性がこれまで以上に高まっています。私の研究室では、基礎的な学習・行動過程に関する実験とそれに対応する神経機構の研究、そしてその不全から生まれる行動障害や精神疾患の研究を、それぞれが示唆を与え合うような形で進めて行けたらと考えています。

ここまで読んでみて、「そうは言っても、たかがネズミを研究して人の心の何が分かるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。実は、案外分かります。本当に。また逆に考えてみると、たかがネズミのことすら分からないで、ヒトの心など本当の意味では分からないのではないでしょうか?本当かどうか、自分で確かめてみたいと思った方は、ぜひ本研究室に来て、一緒に勉強してみませんか?

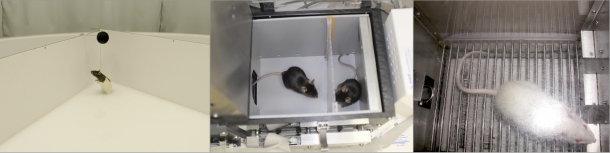

写真3:空間内で目的地の場所を覚えたり、他マウスを好きになったり嫌いになったり、

報酬を得るために新しい行動を覚えたり。どのようにして?

その時動物は一体何を考えている・あるいは考えていない?

考えるって何?興味は尽きません。

プロフィール

大阪府豊中市出身。慶應義塾大学文学部卒業(心理学)。修士(慶應義塾大学、心理学)、Ph.D. (ケンブリッジ大学、実験心理学)。ダラム大学研究員、カーディフ大学研究員、慶應義塾大学特任助教等を経て、2017年より現職。専門は行動神経科学、学習心理学、比較心理学。