- ニュース

- 「アメリカ詩に目覚める」文学部 山内功一郎教授(新任教員紹介)

「アメリカ詩に目覚める」文学部 山内功一郎教授(新任教員紹介)

- Posted

- 2020年7月29日(水)

自己紹介

十代後半の頃は、音楽と文学に夢中でした。音楽はクラッシックやジャズも好きでしたが、特に1960年代から70年代のアメリカやイギリスのロックを熱心に聴いていました。文学のほうはさらに雑食で、自分なりに理解できるものもそうでないものも手当たり次第に読み漁っていました。今思うと、なぜそこまで音楽や文学に接しようとしていたのか首をかしげてしまいますが、たぶん自分自身の中でいろんな音や声が響きあう状態自体を求めていたのではないかと思います。もし自分にもいちおう自己と呼びうるものがあるとすれば、それを一種の反響室にしたかったのかもしれません。そんななかで心惹かれたのは、たとえば次のような言葉でした。

私をつかまえそこなってもがっかりしなさんな

見失ったら別なところを探してごらん

どこかで立ち止まって君を待っているから

これは19世紀アメリカの詩人、ウォルト・ホイットマンの詩「私自身の歌」を締めくくる三行です。この言葉を初めて原文の英語で読んだとき、「聴こえた!」、と思いました。「作者がどんなメッセージを発しているか」とか「意図は何なのか」とかいう問題とは別に、反響室で響きが往来するさなかで詩人の声を聴き取った、と感じたのです。そんな体験をさらに追い求めながらアメリカ詩の世界を訪ね歩き続けて、今日に至ります。

私の専門分野、ここが面白い!

詩のおもしろさは、ごく日常的な言葉に思いがけない角度から光を当ててくれるところにあると思います。私たちがふだん使いこなしていると考えている言葉、あるいは使いこなしているとさえ考えない言葉が、不意に予想もしなかったような身ぶりを示すためのアリーナが詩だと言ってもいいかもしれません。そしてもしそのような身ぶりと出会えたら、私たちはその出会いを通して自分の意識を活性化するチャンスに恵まれることになります。この点については、アメリカの現代詩人マイケル・パーマーが次のように述べています。

これはちょっとした考えにすぎませんが、「目覚め」というものがなければ、人生を営む

ことはできません。詩はそのような目覚めを可能にする一つの方法です。詩は目覚めを肯

定し、言語に対する目覚めを体験し、言語を通して思考し、さらに現状の世界とは異なる

新たな世界を想像するチャンスを与えてくれます。それは常に可能なのです。

たとえばこんな言葉に導かれながら、私は非力を顧みずに「新たな世界」のヴィジョンを探し続けているようです。なかなか「目覚め」が訪れない日々が続くこともありますが。

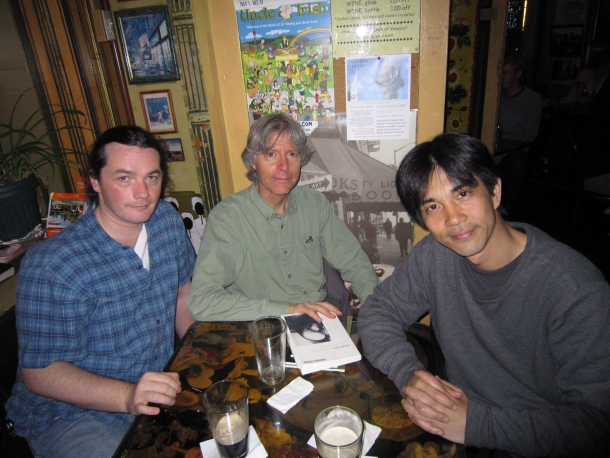

それから、詩探しは思いがけない移動につながるところもおもしろいと思います。これは、詩のほんの数行が読み手を予想外の世界へと運んでくれることがあるという点においてもそうですし、詩を追いかけ続けていると実際に今いる場所から旅立つことがあるという点においてもそうです。私の場合、その結果として訪れた場所の一つがアメリカの西海岸、とりわけ「ベイエリア」と呼ばれるサンフランシスコ湾の周りに広がる地域でした。今後も様々な場所を訪れ、詩との新たな出会いに恵まれることをたのしみにしています。

プロフィール

静岡県出身。専門はアメリカ詩。明治学院大学大学院博士後期課程単位取得満期退学。静岡大学専任講師、静岡大学准教授、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、静岡大学教授等を経て、2020年4月より本学文学学術院にて現職。主な著書に『マイケル・パーマー――オルタナティヴなヴィジョンを求めて』(思潮社、2015年、第7回鮎川信夫賞受賞)、『沈黙と沈黙のあいだ――ジェス、パーマーとペトリンの世界へ』(思潮社、2017年)等。

(2020年7月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。