- ニュース

- 「「光明の世紀」と向き合うこと」文学部 井上櫻子教授(新任教員紹介)

「「光明の世紀」と向き合うこと」文学部 井上櫻子教授(新任教員紹介)

- Posted

- 2025年5月22日(木)

自己紹介

私にとっての西洋文化との出会いのきっかけは、クラシック音楽です。幼少時よりピアノを習っており、中高生時代は楽器の練習に明け暮れる毎日でした。特に好きだったのは、18世紀末から19世紀初頭にかけて活躍したベートーヴェンやシューベルトです。古典主義時代からロマン主義時代への過渡期に活躍した彼らの作品からは、これから新しい「何か」が始まるのではないか、という希望が感じ取られるように思っていました。大学に進学してから、フランス文学の広がりを知るようになり、それぞれの時代に心惹かれる作家が見出され、研究対象を選ぶときにはずいぶん悩みました。けれども結局、卒業論文のテーマをジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)の人間論に決め、その後もフランス18世紀の文学と思想と向き合ってきたのは、今振り返ってみると音楽の好みとも無関係ではないように思われます。フランスの18世紀と言うと、よく知られているように、この世紀の末にフランス革命が勃発し、社会が大きく変貌する時代です。

私の専門分野、ここが面白い!

博士課程に進学後、フランスに留学してから描写詩というジャンルの作品群に出会いました。これは四季の変化とともにさまざまに様相を変える自然の姿とその中に生きる人間の感情を歌う18世紀に特有のジャンルで、日本のみならずフランスでもあまり研究が進んでいません。フランスは「オリジナリティー」を大切にする国です。それまで光の当てられることのなかった描写詩の作品群を読み解くことで、フランス文学に自然の美を持ち込んだのはルソーだという従来の定説に異議をさしはさもうと考えたのです。

パリ13区のフランス国立図書館。

博士論文執筆中は、毎日通い詰めました。ここに来ると、いつも初心に立ち返ろうと思います。

私が特に興味深いと感じたのが、ジャン=フランソワ・ド・サン=ランベール(1716-1803)という詩人、思想家です。彼の詩集『四季』(初版1769)には、自然描写を通して哲学者のように事物の本性に迫ろうという野心が垣間見られます。

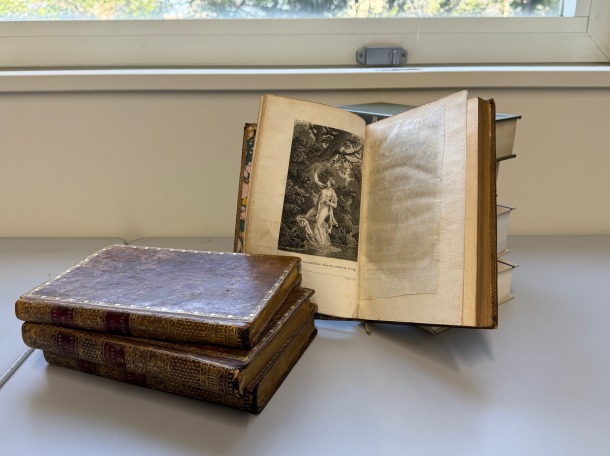

サン=ランベールではありませんが、彼と同じく描写詩を手がけた詩人ジャック・ドリールの作品集。

パリの大学街、カルチエ・ラタンの古書店で見つけました。

サン=ランベールはまた、18世紀の知の集大成である『百科全書』(1751-1772刊、本文17巻、図版11巻+補遺、索引)にも政治、経済、道徳関連の重要な項目を匿名で執筆しています。彼は国王軍に忠誠を誓う軍人でしたが、注目すべきは、あまりに急進的な人間論を展開したために焚書処分になった唯物論者の書籍をも、政治思想、経済思想の発展に資するものとして弁護していることです。文献研究は地味で骨の折れる作業ですが、急に視界が開け、「フランス革命への道、新たな時代への道はこうしてひらかれていったのだな」と気づく瞬間があります。そんな光明のさす瞬間の訪れを待ちつつ、日々文献と向き合っています。

留学中に在籍したパリ第4大学。

留学後も、さまざまな研究会に参加させていただき、研究成果を発表したり、学術交流したりしています。

プロフィール

いのうえ さくらこ。1977年兵庫県生まれ。2000年京都大学文学部卒業(フランス語学フランス文学専修)。2002年同大学大学院文学研究科修士課程修了。同大学大学院博士課程在籍中に、フランス政府給費留学生としてパリ第4大学に留学。2005年博士課程修了。博士(文学)。2006年4月より1年間、京都大学COE研究員を務めるかたわら、同志社大学、関西学院大学、神戸女子大学、神戸女子短期大学にて非常勤講師として教鞭を執る。2007年慶應義塾大学文学部に着任。同大学助教・准教授・教授を経て、2025年4月より現職。公益財団法人フランス語教育振興協会理事。

著書に、『フランス文学の楽しみかた ウェルギリウスからル・クレジオまで』(共著、ミネルヴァ書房、2021年)『感受性とジェンダー <共感>の文化と近現代ヨーロッパ』(共著、水声社、2023年)、訳書にアントワーヌ・リルティ『セレブの誕生 「著名人」の出現と近代社会』(共訳、名古屋大学出版会、2018年)、ジャン・スタロバンスキー『告発と誘惑 ジャン=ジャック・ルソー論』(共訳、法政大学出版局、2019年)などがある。

(2025年5月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。