- ニュース

- 「ニャンとも自由な歴史学」文学部 貝原伴寛講師(新任教員紹介)

「ニャンとも自由な歴史学」文学部 貝原伴寛講師(新任教員紹介)

- Posted

- Thu, 08 May 2025

自己紹介

歴史学の研究をしています。専門は西洋史、なかでもフランス史です。高校生の時、世界史の勉強の動機づけとして手に取った、知る人ぞ知る漫画『ナポレオン 獅子の時代』(長谷川哲也作)が全ての元凶でした。フランス革命にハマってしまい、そのまま研究の世界に足を踏み入れてしまったのです。ただし関心は、1789年以後の革命期から、それに先立つ「啓蒙」の時代にも伸びて、18世紀フランスを専門とするに至ります。

歴史学と言うと、国家の栄枯盛衰を論じる学問とのイメージをお持ちの方も多いと思います。フランス革命がその好例ですね。しかし歴史学の対象は政治史だけではありません。現に私は、博士論文の主題として、猫を選びました。ネコ? そう、ペットとして愛されるあの動物のことです。猫は元々、収穫物を荒らす鼠などを駆除させるために家畜化されましたが、いまやその役割を離れ、愛玩動物の地位を占めています。この役割転換が、18世紀のフランスで既に始まっており、しかもその背景には啓蒙思想が隠れていたのだ!と論証する。これが私の博士論文の内容です。

自分でも風変わりなテーマだと思います。きっかけは一冊の本でした。1727年にパリで『猫』という本が出版されていたのです。平民出身ながら、後にヴェルサイユ宮殿の王妃の側近にまで出世したモンクリフという人の著作で、「猫好き」のために書かれた世界初の本だと言われます。

実のところ私自身は「犬好き」なのですが、それでもこの本が不思議で仕方がなく、これはいったい何なのか、この本を生み出した当時の社会はどういうものだったのか、とことん調べたくなったのです。研究成果は『猫を愛でる近代』という著作にまとめましたので、ぜひご覧ください。

これが世界初の猫ブック。買ってしまったのです(お値段はヒミツ)。

当時としては珍しい折り畳み式の挿絵がついた豪華本でした。石の置物もパリで購入。

私の専門分野、ここが面白い!

猫を愛でる文化の発展をたどる私の研究は、歴史学の大きな流れの産物でもあります。歴史学は長い時間をかけて、国家の次元から日常の次元に下りていき、人々の考え方や感じ方の変遷を捉え、客観的に跡づける方法を模索してきたのです。フランスでは「アナール派」と呼ばれる歴史学者たちが「心性史」や「感性史」という領域を切り開き、児童に対するまなざしの変化(フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生』)や、悪臭に対する不寛容の醸成(アラン・コルバン『においの歴史』)といったテーマを論じてきました。最近では認知心理学の知見を踏まえた「感情史」という領域も生まれています。

専門用語を連発してしまいましたが、要するに歴史学は、論証の作法を踏まえ、根拠となる史料を示せるのなら、どのようなテーマでも対象にできる、自由な学問なのです。日常に潜む歴史の深層を、一緒に探究しませんか。

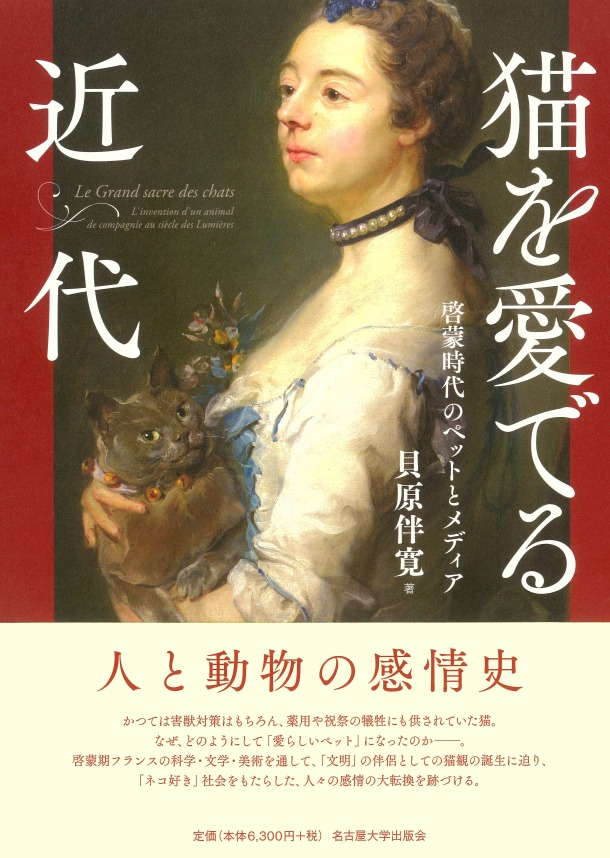

拙著の書影。女性が抱いているのは、シャルトルーと呼ばれる希少種の猫。しゃれたカバーデザインで気に入っています。

お値段もオシャレなので、ぜひ図書館で。

プロフィール

かいばら ともひろ。1992年千葉県生まれ。東京大学教養学部卒業、同大学大学院総合文化研究科修士課程修了。フランス社会科学高等研究院(EHESS)博士課程修了。博士(歴史と文明)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、2025年4月より現職。著書に『猫を愛でる近代 啓蒙時代のペットとメディア』(名古屋大学出版会、2024年)など。

(2025年5月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。