- ニュース

- 「縄文時代に思いを馳せて」文学部 中門亮太准教授(新任教員紹介)

「縄文時代に思いを馳せて」文学部 中門亮太准教授(新任教員紹介)

- Posted

- Wed, 12 Jun 2024

自己紹介

私が小学校6年生の時、三内丸山遺跡の発掘調査がピークを迎え、多くの発見と遺跡保護を求める声が連日報道されました。「地元にすごい遺跡があるんだ」と思う一方で、当時の私はピラミッドに夢中で、エジプト考古学を志し、早稲田大学第一文学部考古学コースに進学しました。ところが、実習授業で東北地方の縄文時代晩期の亀ヶ岡式土器を扱い、「東北の縄文土器ってすごい綺麗だな」と遅ればせながらに衝撃を受けた私は、縄文研究に引き込まれ、未だエジプトの地を踏むことなく現在に至ります。

大学院進学後は、指導教授と共にパプアニューギニアの民族考古学的調査に参加しました。調査では、現在も土器づくりを行っている村を訪れ、土器づくりの実見や土器データの収集、親族や社会に関する聞き取り調査を行いました。縄文時代を研究するために、南の島で民族調査をするという、一見不思議な研究方法が自分の中で確立した時期でもありました。

その後、故郷である青森県で埋蔵文化財専門職員としての職を得ました。発掘調査・整理作業のほか、開発事業者との協議や、遺跡の分布・確認・試掘調査などに携わってきました。途中4年間、文化庁で行政実務研修生として勤務する機会をいただき、2021年には「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録される瞬間にも立ち会うことができました。これまでの業務を通じて、文化財の保護・活用には、多くの方々の理解と協力が不可欠だと痛感しています。今後は後進を育てていく役目も担うわけですが、考古学の面白さを伝え、文化財や遺跡を身近に感じてもらえるよう努めていきたいと思います。

特別史跡 三内丸山遺跡

私の専門分野、ここが面白い!

縄文土器は、縄文時代の人々が粘土を捏ねてつくったものなので、触ってみると結構手に馴染み、意外と身近に縄文人を感じることができます。また、発掘調査は、まさに当時の人々が暮らした場所を確認する作業であり、その場所でなければわからないことがたくさんあります。遺跡に立つと、「縄文人もあの山を見ていたのかな」とか、「猛吹雪の時は心細かっただろうな」とか、いろいろな思いが浮かびます。残されたモノから、過去の人や社会に様々な思いを馳せることができるのが、考古学の魅力の一つです。

一方で、考古資料は、過去の人々の活動の痕跡が幸運にも現在まで残り発見されたもので、あくまでも断片的なものであり、失われてしまった情報がたくさんあります。そのため、私は民族調査や民族誌の研究を通じて得た知見を、縄文時代を探るための手がかりとするという手法で研究をしています。縄文人にインタビューすることは叶いませんが、民族調査では、例えば土器を誰がつくったか、誰にあげたか、土器づくりを誰から習ったかなど、様々な生の情報が得られます。それらの情報と、現地の社会の中で実際に土器がどのように位置付けられているかを考察し、縄文土器をつくった人や使った社会を理解・解釈するための手がかりを探していきます。安易に縄文時代と現代の南の島を比較することはできませんが、縄文時代の遺構・遺物の研究を突き詰めていくと、その背後にあった人や社会をどう考えたら良いか、考古資料だけではわからない限界に突き当たります。その際に、民族調査や民族誌の研究は、考古資料が失った多くの情報をもたらしてくれ、縄文時代を考える理解・解釈の幅をより一層広げてくれるのです。

パプアニューギニアの土器

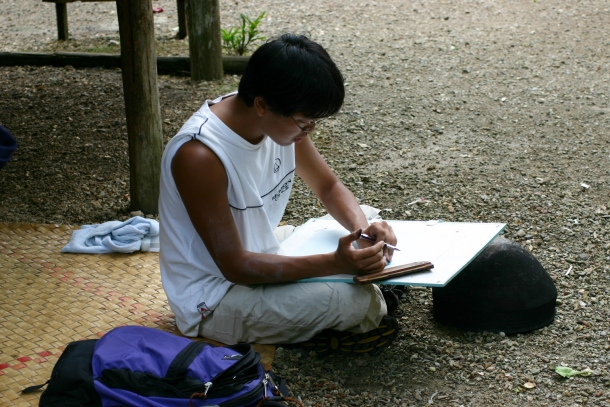

パプアニューギニアで土器を実測する筆者

プロフィール

なかかど りょうた。1982年青森県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科アジア地域文化学コース博士後期課程満期退学。博士(文学)。早稲田大学會津八一記念博物館助手、青森県教育庁文化財保護課、文化庁記念物課、文化庁文化資源活用課、青森県埋蔵文化財調査センターを経て、2024年4月より現職。

主著に『パプアニューギニア民族誌と縄文社会』(分担執筆、同成社 2023年)、「青森県における縄文時代後期後葉から晩期の「捨場」」(『縄文社会の探究』六一書房、2024年)、『瘤付土器の民族考古学的研究』(早稲田大学博士学位請求論文、2017年)。

(2024年6月作成)

- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。