【修了生座談会】現場を離れ、再び教育を見つめ直すことの大切さ

Dates

カレンダーに追加0424

SAT 2021- Posted

- Mon, 31 May 2021

早稲田大学では、高度な専門性を有する教員を養成する「大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)」を設置し、実践的な教育能力を高めるためのプログラムを提供しています。現職教員を対象とする1年制コースでは、最新の学問的知識と多様な先端的実践を学ぶことができます。3人の修了生に、教職大学院での経験と得られたスキルについて語っていただきました。

【参加者】

簗瀬 誠(第二期生) 私立佼成学園中学校・高等学校 教頭

山根 まどか(第二期生) 稲城市立南山小学校 校長

長束 倫夫(第六期生) 千葉県教育委員会総合教育センター 主席研究指導主事(高校籍)

長い教員キャリアの中で大学院で学び直すことの意義

教育現場を一度離れ、大学院で学び直そうと思った経緯を教えてください。

簗瀬 教員になって以来、一つの私立学校に勤務しており、英語を担当してきました。勤続5年目のタイミングで海外へ長期研修に行き、英語科教育法や応用言語学などを学んだこともありましたが、時代の変化ともに教育ニーズも変わっていき、もう一度学び直す必要を強く感じたんです。そうした中で高校2年を担任している時、母校である早稲田大学に現職教員向けのコースが設置されることを知りました。是非、早稲田で学びなおしたいと思い、翌年高校3年の担任をしながら生徒と同時に受験勉強をすることになりました。

山根 私は小学校の音楽専科教員だったのですが、学級担任や校内研究の主任を担当する機会もあり、全教科を教える上で共通する必要なスキルを学び、現場に還元しようと考えたことがきっかけです。幅広く学びたいという思いから、総合大学である早稲田を選択しました。

長束 教員になって20年ほどキャリアを積んだ40代半ばの頃、転勤のタイミングがありました。千葉県には1年間大学で学ぶ長期研修の制度があるのですが、そのタイミングで話をいただいたのがきっかけです。せっかくであれば母校の早稲田大学で学びたいと思い、制度に該当する教職大学院を選びました。

▲座談会はオンラインで開催。参加した修了生の長束さん(左上)、簗瀬さん(右上)、山根さん(下)

大学院で学び直す、適切なタイミングはありますか。

山根 職層でいうと主任教諭、主幹教諭が多く、年齢でいうと30代後半から40代前半が多いように感じます。教員としてのキャリアを7年以上積み、ある程度の指導力を身につけ、教務主任や生活指導主任などの校務を担えるようになったタイミングで、さらに「指導方法や指導技術を磨きたい」「担当している校務についての知見を深めたい」という課題意識が生まれる方が多いのでしょう。

簗瀬 しかし、実際にはタイミングが難しいですよね。転勤や担当学年など、区切りがあれば良いのですが、それでも入学に向けて2年前ほどから計画を立てなければなりませんし、学校側の事情もあります。受験勉強をする時間の確保も大変でした。それぞれの適切なタイミングを見極めることが大切です。

現場で感じた課題意識に幅広い視点からアプローチする

教職大学院では、どのようなことを学んだのでしょうか。

山根 自分が大学院へ進むときに課題意識を感じていた指導法について、効果的なカリキュラムマネジメントを中心に研究しました。加えて、大学院に入る前はあまり意識していなかった、キャリア教育や特別支援教育なども学ぶことができました。入学当初は指導主事になろうとは思っていなかったのですが、学校経営について深く学んだことがきっかけで関心をもち、指導主事を目指すようになりました。このように、入学時にはなかった視点に気づくことができるのが、教職大学院の学びだと思います。

簗瀬 私は三つの柱で学ぶようにしていました。一つはカウセリング関連です。特別支援に関するカリキュラムも多く、私立学校でも必要になる発達障害への理解を深められたことは非常に大きかったです。二つ目は法律関連です。教育の世界に法律が入り込む事例を学んだおかげで、生徒指導やクレーム対応などのシーンで、現在大いに役立っています。そして三つ目が実習と論文演習。入学時、「せっかく大学院に入ったのだから論文を一本書くことを強く勧めます」と教職大学院の先生に言われたことがきっかけで、学校のマネジメントについて研究し、論文にまとめました。また、私は一つの私立学校に勤め続けていたので、実習で公立の学校に出られた実習も、貴重な経験となっています。

長束 私は人権教育について考えることをテーマに、論文をまとめる研修制度でしたので、1年を通じて論文演習で非常にお世話になりました。最終的には千葉県に提出する論文とは別に、早稲田大学での論文も書いています。他にも、私はずっと進路指導を担当していたので、キャリア教育についても興味をもって取り組みました。また、アクティブラーニング、教育行政についてなど、いろいろなジャンルのお話を聞けたこともよかったです。加えて、早稲田大学にある他の大学院の講義を受けられたので、政治学など教育以外の知見も広がったことも身になりました。

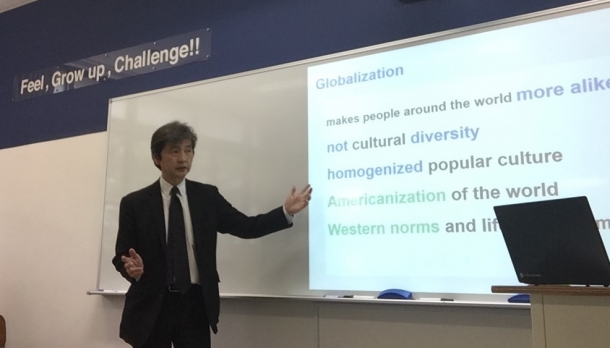

▲現場で主権者教育の授業を行う長束さん

実習の流れと内容について教えてください。

山根 入学後、6月頃までは講義や演習が中心。その後に実習が始まります。実習が始まると、毎週実習校にいき、それ以外の曜日に大学で学ぶような日程です。実習は15日程度 。学んだ内容は報告書にまとめて提出します。

長束 実習では、テーマに基づいて授業計画を作成して教壇に立ちました。大学院で作り込んだ授業を、再び現場で展開するのは新鮮でした。私は勤務していた学校が実習校でしたが、そうでない方も多いようですね。

山根 私は勤務先ではない学校での実習でした。私のような現役の中堅教員の実習生は、現場の先生方に実習の目的を理解されることが難しいのではないかと懸念していましたが、実際にはとてもフラットな関係で接し、いろいろな学年の授業を見せていただきました。今まで関わりのない児童の様子を客観的な視点で分析できたことは、他校で実習をすることの利点だと思いました。

簗瀬 私は教壇に立つというよりは、学校がどう運営されているかを見たいという気持ちで実習に臨みました。客観的に外部の学校を観察することで、組織論について論文を作成することができました。実習校では、英語のディベートチームをつくった生徒たちに指導を依頼され、全国大会に挑戦するなど、思わぬ出来事もありましたね。

▲ICT教育、探究学習、グローバル教育の推進による学校改革に取り組んでいる簗瀬さん

講義や実習以外の魅力はありましたか?

簗瀬 早稲田大学の教職大学院は、履修生が校種や教科によって区分けされておらず、あらゆる人の交流することができるので、そうした人たちと話をするうちに視野を広げることができます。

長束 そうした意味では、ストレートマスターの履修生と交流できたことも魅力でした。最初は若い彼らを指導するようなイメージを持っていたのですが、全くそんなことはなく、対等な関係で議論をする中で、新しい教育観を知ることができました。現在は「分科会」 という、ストレートマスターと現職教員が一緒になって科目ごとの指導法を勉強する、学生主体の取り組みもあり、ますます交流の機会が広がっているようですね。

山根 若い教員志望者は、その熱い思いから、教員としての原点を思い出させてくれます。それと私は海外研修も印象的でした。ドイツへの研修プログラムに参加し、1年中屋外で授業を行う幼稚園など、特徴的な教育施設を見学させていただきました。現場で働いていると、なかなか海外で学ぶ機会がないので、海外へ行けることも大学院の魅力だと思います。

▲現場で一年生に学校を案内する山根さん

変化する時代の中で必要なのは理論と実践を行き来すること

教職大学院で身についた能力を教えてください。

山根 教職大学院で学ぶ中では、自分の指導法を高めていくことも重要なのですが、教育に対する視野を広げられたことが大きかったです。修了後は指導主事として仕事をし、現在は校長という立場で学校経営を担っていますが、研修プログラムを作成したり、大学院で学んだキャリア教育を生かして起業家教育を児童に取り組ませたり、発達障害の児童への接し方を教員にアドバイスをしたりと、大学院時代に得た知見を活用して仕事にあたっています。

簗瀬 私立学校の教員である私は、公立学校の先生方との出会いによって自分の視野を広げることができました。それから、文部科学省や教育行政などの動きへの理解が深まりました。最近では情報教育が進んでいますが、いち早く自分の学校にICTを導入することができました。現在はオンライン授業が進んでいますが、その円滑な仕組みづくりなどにも早稲田での学びが役立っています。

長束 実践で役立つスキルだと思います。キャリア教育や教育行政、教育社会学などを学び、再び現場に戻った際、大学院時代は気付かなかったことでも、「これはこういうことか」と後から分かることが多かったです。また、研究の重要性を再認識できたことも変化の一つです。修了後は学会の誘いなどに積極的に参加し、発表などを行いました。

これから大学院に行こうと考えている現職教員の方々へ、メッセージをお願いします。

簗瀬 早稲田大学の教職大学院が掲げる「理論と実践の往還」というのは、非常に大事なことだと思います。学んだことを現場にいかして、実践したことから再び学ぶ。そうした姿勢はどんなにキャリアを積んでも大切です。早稲田はそれを継続する力を高めることができる場です。

長束 仕事をしていく中で、特定の分野にとどまらず、自分自身のスキルを総合的に底上げしたいと考えている方には大学院がおすすめです。特に早稲田のような総合大学で、いろいろな講義を聴講し、若い教員志望者とも出会えるのは、現場にはない優れた環境だと思います。

山根 現場で仕事をしていると、日々いろいろな課題意識が生まれると思います。それを解決するためには、社会の変化や教育界全体の課題などをトータルで俯瞰して見た上で、今までの知識や経験を踏まえて自分の考えをもって取り組むことが大切です。いろいろな分野の第一線で活躍されている方々が集まる早稲田大学では、自分の視野を大きく広げることができます。そうした中で、現代の教育には何が求められているのかを、自分で考え直すことができるでしょう。

長束 私の場合、一度時間をかけて現場を離れることで、改めてやりがいに気づくこともありました。大学院に通っている頃は充実していたのですが、早く復職したい気持ちもありました。その時に感じたのが「やっぱり自分は現場で生徒たちの役に立つのが好きなんだな」ということでした。自分自身を見つめ直すという意味でも、良い機会になったと思います。