教員情報

- 教員名:三尾忠男 教授

- 学科専攻専修:教育学科教育学専攻教育学専修

- 専門分野:教育方法学、教育工学

未来の自分の「最適な学び方」 情報社会への備えは?:教育工学研究室

学び方や教育の方法には、最適な方法(最適解)があるのでしょうか。

自分の勉強方法、教え方、それは「期待する成果につながる」方法でしょうか?未来の、これからの学びについてはどうでしょ?自宅での学習、授業をする時に必要な技術・技能。その技能・技術の身につけ方の学び方はどのようにしていますか?普通、人は自分が経験した学び方や周りの人の真似をして学び方や教え方を習得していきます。これがいいと選んで自分の方法として取り入れます。でも、それはわたしたちにとって最適な方法なのかな?と問うことはなかったかもしれません。また、今の方法がこれからも効果的であり続けるかも大事な問いです。これらの問いを追求している学問が『教育方法学』、『教育工学』です。

わたしが学部生の時(教員をめざしていました)、ビジネス界で使われ始めたばかりでのパソコンは、新教育機器と呼ばれ、学校への活用が模索されている時期でした。そのとき、ゼミで学んでいる中で、気づいたことが、工学的な観点での最適化というアプローチでした。パソコンはビジネス界では効率化を目指していることが多い中、学校の授業では、パソコンを使うことで従来の教育の内容と方法を「より適しているか」と再考する機会となるのです。目の前の子どもの条件を整理し、いろいろな方法を検討した上で最適なものを選択するという工学的な視点で生まれる問いだと気づいたのでした。

私たちは、今、学校教育の段階だけでなく、社会人になっても生涯学習の観点から学び続けることが求められています。特に、情報化の進んだ社会、A.I.(人工知能)の普及等でこれからさらに「日常のいろいろなデジタル化が加速し、感情の断片化」が進んでいきます。そして、私たちはそれらに速やかに対応することも求められます。それらに対応するためには、内容と学び方を知り、それぞれの内容に最適で、自分の学ぶスタイルに最適な学び方を選択できることを知っていることが大事になってきます。

このような課題やテーマに、今までの経験や感覚だけではなく、科学的な様々な情報を基に学び方、教え方という教育分野において「工学的に最適化を研究する」学問、「システムズ・アプローチを取る」学問が教育工学です。

※こちらも参照!「学生に学ばせることの本質は何かを常に意識し効果的なICT活用を」

(早稲田大学キャンパスナウ2013年盛夏号より)

https://yab.yomiuri.co.jp/adv/wol/campus/spreport_1308_03.html

私の授業風景:問い(アンケート)にその場で学生が回答。その集計結果を授業で用いる。

私の授業風景:問い(アンケート)にその場で学生が回答。その集計結果を授業で用いる。

スクリーンは講義と集計の2画面で。

研究室には、情報化の視点の足跡が。実機を手に取り、さらに、未来を想う。

パーソナル・コンピュータとの出会いは、私が高校生のとき、友達の自宅にあったパソコンでした。当時、プログラムとデータは磁気テープの一種の音声カセットテープに記録するものでしたが、その仕組みにとても興味を持ち、毎週、友人の家に通って操作していました。その後、大学でコンピュータの教育利用の研究室(日本語ワープロ専用機(日本で第2号機)も所有)へ出入りしてさまざまな教育用プログラムや映像教材の研究開発から始まり、現在に至ります。写真のように、私の研究室には当時からの電子機器に溢れています。ワープロ専用機、モデム(電話機とパソコンをつなぐ)、ロボットなどなど。その進化で劇的なことの1つが、記録容量の増大化です。写真、動画などを今、容易に撮影、保存できるので、 “何を撮ろうか?”とあらかじめ考えておく必要がありません。でも、その記録したものを活用していますか? 情報の大海の中で、迷っていませんか?

これらの進化の度に、教育と学習での活用はどうあるべきかを研究してきました。研究室所有のモノを実際に手に取り、当時の情報環境のことをかたり、未来を一緒に想像してみませんか?

また、物理・理科の教員免許を持っているので、身近に体験できるグッズもいろいろ。研究室を訪問してくる学生たちと、直接体験とデジタル化された擬似体験、その技術進化を振り返りつつ、未来の学びを想像しています。

※参考(こちらも見てください) 研究室探訪“究極の「エデュテインメント」

(早稲田ウィークリー、2005年5月19日掲載)

http://www.waseda.jp/student/weekly/contents/2005a/060j.html

『早稲田学報』2020年2月号「教授の部屋」より。 テーブルの上のモノ。説明できますか?

『早稲田学報』2020年2月号「教授の部屋」より。 テーブルの上のモノ。説明できますか?

新しい時代の教育・学び方を創りましょう

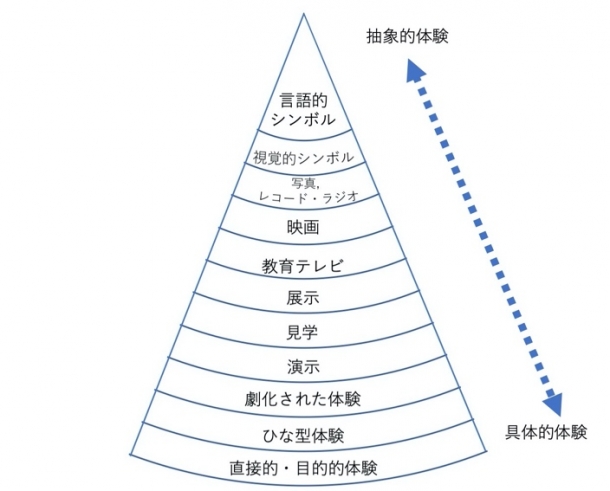

私が愛用している考え方の1つが、「経験の円錐」。

自分の学びを組み立てるとき役に立つ考え方です。これは、学ぶメディア(媒体)による体験の抽象度を階層的に図式したものです。70年以上前にE.デールが作成しました。この図は、学びにとって体験が大切であることを教えてくれます。そして言葉を使うことと体験についての関係も教えてくれます。例えば、“雪”を知らない人がいたとします。その人へ紹介する時、言葉や知識、写真だけでは、冷たさ、美しさ、一緒に遊ぶ楽しさを共有することはできません。一度“雪”を体験すると、次から目の前になくても「雪」という抽象的な言葉を使って話すことができるようになります。共通の体験があることは、言葉を使って互いに理解することとこんな関係があることがわかります。また一方で、体験は学ぶのに時間が必要です。体験と言葉での学びをどのようにバランスを取っていくと最適な学び方になるのかも大事な問いです。

今、擬似体験技術、特にバーチャル・リアリティ技術等は身近に体験できるようになってきました。これらは直接体験にどこまで迫ることができるのでしょうか?それらは学びにどんな未来をもたらすのでしょうか。

21世紀をこれから作っていくみなさんの知的創造にとって必要な体験の多様性とそこからの学びはどうあるといいのでしょうか。未来の学び方に興味を持ったなら、研究室で一緒に考えてみませんか。

※こちらも参照! 教室の窓から「教員と学生のコミュニケーションが学びの効果を高める」

(早稲田大学キャンパスナウ2010年盛夏号より)

https://yab.yomiuri.co.jp/adv/wol/campus/class_1008.html

E.デールによる「経験の円錐」を分かりやすくしてみました。