- Featured Article

「重松清 最初で最後の特別教室」を開講

特別講義「重松清 最初で最後の特別教室『それでも僕らは、ことばでつながっている』」

Tue 04 Nov 25

特別講義「重松清 最初で最後の特別教室『それでも僕らは、ことばでつながっている』」

Tue 04 Nov 25

2025年10月20日、文学学術院の重松清教授(任期付)による特別講義「重松清 最初で最後の特別教室『それでも僕らは、ことばでつながっている』」を開催しました。

作家として活躍する重松氏は、2016年より10年間、早稲田大学で教員を務めてきました。2025年度末で任期を終了することから、本イベントは企画されました。

本記事では、当日のレポートをお届けします。

※登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです。

重松清氏による、一夜限りの特別イベント

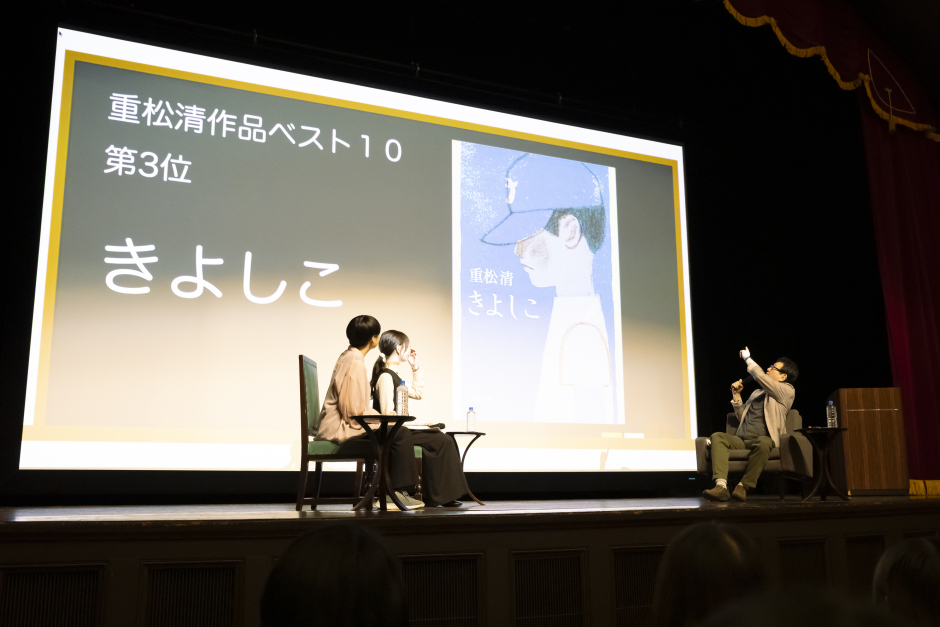

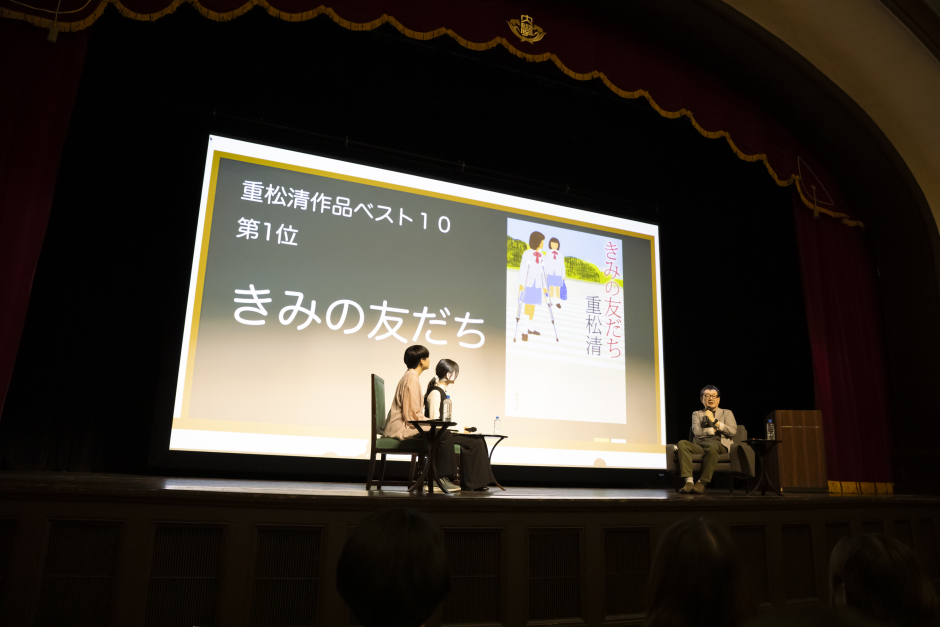

参加者から寄せられた「最も感銘を受けた重松清作品ベストテン」を発表。

第一位は『きみの友だち』。早大生、高校生の人気が高い。

現役生のみならず、卒業生や一般参加者も聴講可能となった、今回の特別講義。当日、大隈記念講堂大講堂はほぼ満席となりました。

本イベントは、「早稲田文化芸術週間 2025」のイベントとして開催されました。早稲田大学文化推進学生アドバイザーを務める、現役生の杉山香乃さん、西村凪紗さんの司会のもと、重松清氏が舞台上に登場します。

早稲田大学教育学部を卒業後、出版社勤務やフリーライターを経て、1991年に『ビフォア・ラン』で作家デビューをした重松氏。『エイジ』(山本周五郎賞受賞)、『ビタミンF』(直木賞受賞)、『十字架』(吉川英治文学賞受賞)など、数々の作品を発表してきました。

早稲田大学の教壇に立ったのは、2016年です。以来10年間にわたり、文学学術院の講義やゼミを通じ、多くの学生の教育にあたってきました。

今回開催されたイベントは、二部構成となっています。前半では、参加者から寄せられた質問に、重松氏が回答。後半では「最初で最後の特別教室」として、重松氏による講義が行われました。

学生、教職員、卒業生、重松作品の愛読者など、多くの人々が集まった大隈記念講堂。ユーモアを交えながら、90分のイベントが進められた

早稲田大学の教員生活で出会った、忘れられない教え子たち

重松 清(しげまつ・きよし)/1963年岡山県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経てフリーライターに。1991年『ビフォア・ラン』で作家デビュー。1999年『ナイフ』で第14回坪田譲治文学賞、『エイジ』で第12回山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で第124回直木賞受賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。著書に『流星ワゴン』『その日のまえに』『カシオペアの丘で』『とんび』『また次の春へ』『一人っ子同盟』『きみの町で』『赤ヘル1975』『ひこばえ』『きみの友だち』『くちぶえ番長』『小学五年生』『ステップ』など多数。

質問パートでは、教員としての活動、早稲田大学の魅力、作家としての姿勢など、多くのテーマについて語られました。

「なぜ、早稲田で先生になったのか」という質問を受けた重松氏は、スライドに投影した卒業文集とともに、幼い頃を振り返ります。

「実は僕、小学校の卒業文集で、二つの夢を記しているんです。一つは、『中学か高校の歴史の教師になること。そして教え子が10年経っても忘れないような印象深い教育をしたい』。もう一つは、『定年になったら小説を書きたい。ノーベル文学賞や芥川賞、直木賞をなどは欲しいとは思わないが、いつまでも読者がいるような作品を書きたい』。順番が前後していますが(笑)、一度諦めた教員の夢を、早稲田大学が叶えてくれました」

10年におよぶ期間、教員の活動に注力してきた理由については、「面白くて、前のめりになっていった」と語ります。

文化推進学生アドバイザーとは、さまざまな文化イベントを企画、運営する早大生。読書や言葉を大切にしたいという思いから、企画をたちあげ、重松先生に相談し、本イベントを実現した

「最初の任期は3年間。出版社にも『3年後には作家の仕事に戻る』と告げて、教員生活をスタートしたのですが、2年目に面白さを感じてしまったんです。演習にとどまらず、ゼミを持たせてもらうように大学にも交渉し、任期も延長しました。さらにその後、新型コロナウィルスが発生。学生たちと会えず、本当にみんなが不安の中で頑張っているのを見て、『伝えられるものがあるのなら、伝えたい』と、今に至るまで続けてきました。課題もフィードバックも全力で、作家活動はほとんどできませんでした。学生と向き合うと、『両立しちゃダメだ』と感じるものです。むしろ両立できなかったことを、僕は肯定的に捉えています」

早稲田大学文化推進学生アドバイザー

杉山香乃さん(政治経済学部4年)

また「特に印象に残っている学生」について、重松氏は「思い出せないけど、絶対忘れていない」と答えます。

「演習で書いてもらった作品を読み返すと、その学生の顔が浮かびます。でも、印象的な一人というより、たくさんの学生が集まった、ブドウの房のような思い出なんです。 “一房の教え子たち”の中に、よくよく見てみると、さまざまな学生がいる。そうしたイメージを抱いています」

学生時代の写真を投影し、現在の文化との違いを説明する重松氏

“雑多”と出会った学生時代、“優しさ”を書いた作家人生

「早稲田の魅力」というテーマについて、重松氏は「自分の小説で、主人公が大学生の作品は、ほとんどない」と回答。その真意を語ります。

「1981年、東京に出てきた18歳の1年間は、今でも一番好きな時代です。生意気で、一生懸命で、大好きだったから、作品として描けないんですね。よい思い出は、飲み屋でしゃべる程度が、ちょうどいいのです。一方で、僕の小説は新興住宅地がよく舞台になるのですが、ニュータウンに立地する大学が多い中、昔からの風景やお店が残るのが、早稲田や高田馬場。その街も含めてキャンパスなのが、素晴らしいと思います。また、雑多な人間性が集まるのも早稲田大学の魅力なので、ぜひ現役生にも、いろいろな出会いを楽しんでほしいです」

早稲田大学文化推進学生アドバイザー

西村凪紗さん(文化構想学部3年)

「『優しさ』について」というテーマでは、重松氏の温かい作品群について、背景にある思いが説明されました。

「『優しさ』を他の言葉に言い換えようとすると、『親切』や『寛大』が浮かぶかもしれません。しかし、『親切』『寛大』では表現できない優しさを、僕は書きたいと思ってきました。全身に針を持つハリネズミは、くっつき過ぎると傷ついてしまうし、離れ過ぎると寒くて凍えてしまいます。人間も同様、寄り添いながらも傷つけ合わない、ギリギリの距離をわかっている人が、本当に優しい人ではないでしょうか。僕自身、優しい人になりたいと思うし、僕の小説を読んで、優しい気持ちになってくれたら嬉しいです」

シマウマの模様、桜の開花時期、カレーライスの配置、世界地図の図法など、身近な例を取り上げながら、視点が人によって異なることを伝える重松氏

若い世代に伝えたかったのは、多様な見方を肯定する視点

イベント後半には、重松氏が講義を実施。「ぼくが、若いひとたちに伝えたかったこと」を主題に、想像力の大切さが伝えられました。

「小説にもノンフィクションにも、正解なんてありません。一つの物事というのは、100人いれば、100通りの見方がある。それを知ってほしくて、演習では履修生全員の作品を共有し、『自分以外の人は、どんな発想で小説を創っているのか』『他の人には、2025年のこの状況が、どんな風に見えているか』を感じてもらうように工夫してきました。他者と違うことに、臆病になってほしくないんです」

スライドと実例を用い、イベント参加者にも問いかける形式で、講義を進める重松氏。意見が分かれる問いがあることを共有した上で、メッセージを述べていきます。

「学びは、知識を増やすためにあるのではなく、凝り固まった見方を減らすためにあるのかもしれません。いろいろな見方を肯定し、人と出会いながら学んでいく場が、学校だと思っています。一つの問いに対して、ありふれた答えもあれば、無理筋な答えもあり、『こう来たか!』というユニークな答えもあります。それらは全て、間違いではありません。そうしたことを、僕は講義やゼミで伝えてきました」

イベントでは最後に、重松氏が教員生活10年間への思いを伝えました。

「自分の年齢を3で割り、1日の時刻にあてはめる、“人生時計”という考えがあります。僕が早稲田で教員を務めたのは、53歳から63歳。17時40分から21時です。よく考えてみると、1日の中で最も楽しい時間なんですね。それを若い人たちと一緒に過ごせたのは、僕にとって、ものすごく幸せなことです。僕の感じた幸せを、少しでも教え子にお返しできたら嬉しいですし、僕も皆さんからたくさんのことを教わりました。大人になったみんなと、また会えるのが、楽しみでなりません。早稲田大学で教員をできて、本当に良かったです。最後まで聞いていただき、ありがとうございました」

撮影=早稲田キャンパス 大隈記念講堂