早稲田小劇場どらま館では、3月2日(水)〜6日(日)にかけて、劇団献身の奥村徹也さんにご提案いただき、早大演劇サークルOBOGの方々を講師に迎えた5つのワークショップを開催します!

『あのとき、私は』は、早稲田大学演劇サークル卒業生に学生時代のお話を伺うインタビュー記事企画です。

今回は、ワークショップ開催にあたり、『あのとき、私は』出張版として、劇団くるめるシアター所属の関口真生さんをインタビュアーに迎え、講師の方々に学生時代やワークショップについてのお話を伺いました。

この記事では、いいへんじ主宰・中島梓織さん(演劇倶楽部出身)へのインタビューをご紹介します!

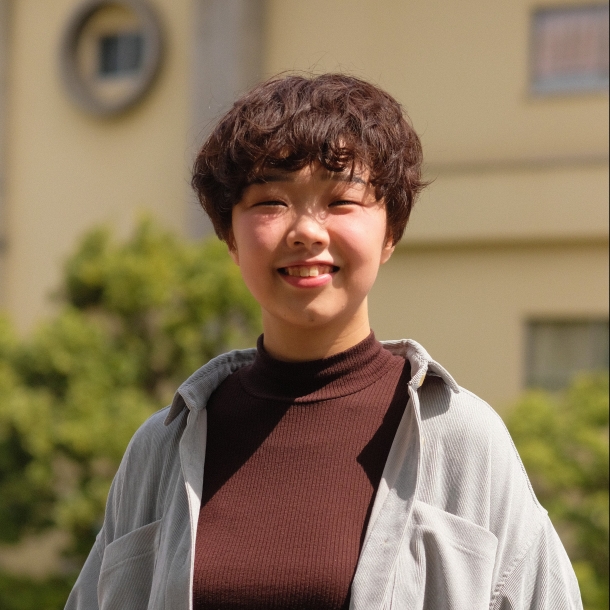

プロフィール

語り手)中島梓織(なかじましおり)

早稲田大学文化構想学部2020年卒業。劇作家・演出家・俳優。早稲田大学演劇倶楽部出身。2016年、俳優の松浦みるととともに「いいへんじ」を結成。以降、全ての作品の作・演出を務める。代表作に『夏眠/過眠』(第7回せんだい短編戯曲賞最終候補)や『薬をもらいにいく薬』(芸劇eyes番外編vol.3参加作品)など。現在は、杉並区・高円寺の銭湯「小杉湯」で働きながら、団体内外で演劇活動を続けている。

聞き手・文)関口真生(せきぐちまお)

2003年生まれ、東京都出身。早稲田大学文化構想学部1年。劇団くるめるシアター37期。都立総合芸術高校舞台表現科演劇専攻卒。サークルの内外で役者と執筆業を主に活動中。最近の出演歴は青年団若手自主企画vo.87 升味企画『動ける/動けない 言える/言えない』を考えるWS、gekidanU家公演vol.5「TREE」など。気になる団体を公演前にインタビューする企画「演劇団体に突ゲキ!」noteにて随時更新中。行動力と真面目さが取り柄。将来何になるかは分からない。

インタビュー

ーー 中島さんお久しぶりです!昨年の10月はワークショップで大変お世話になりました。またこのような形でお話しできて嬉しいです。本日はよろしくお願いします!

中島 お久しぶりです〜〜よろしくお願いします〜〜

茨城での高校演劇活動

ーー 中島さんは茨城県の水海道第一高等学校ご出身で、そこから演劇を始めたんですよね。

中島 そうです!私が高校2年生の時に茨城県で演劇部の全国大会があって、開催県枠(※)で出場しました。高校演劇って関東大会まで進んだら夏の大会は次の年度なんですよね。高1の時私が脚本を書いた作品で県大会の最優秀賞を頂いていたので、次の年に開催権枠で出場できました。

ーーーーーーーーーーーー

(※)全国高等学校演劇大会の仕組み

①地区大会(7-10月)

↓

②都道府県大会(8-11月)

↓

③ブロック(関東、関西など)大会(11-1月)

↓

④全国大会(次年度7-8月)

ブロック大会で勝ち残った10校+開催県枠1校+持ち回り枠1校の計12校が全国大会へ出場する。ちなみに3年生は卒業してしまうため全国大会には出れない。

ーーーーーーーーーーーー

ーー 演劇部って、先輩が脚本書くものじゃないんですか?

中島 私が入るまでは既成の台本でやることが多かったみたいです。

それまでずっと県大会で落ちてしまうことが続いてて、全国大会に行くための作戦として生徒創作をやってみるかってタイミングでちょうど私が入学しました。それで生徒内の脚本のコンペで出た候補の中から選んでもらいました。やりたいっていう人ができる環境ではあった気がします。

ーー その高校は元々演劇部が強かったんですね。

中島 精力的に活動してる方ではあったと思います。私の高校がある地区の中では強い高校でした。

ーー 高校選びの段階から演劇部を視野に入れていたんですか?

中島 受験生の時に学校の見学会に行ったらたまたま演劇部が作品を上演していて「面白そう!」と思いました。それまで演劇に興味があったわけではなかったんですけど、やりたいのはこれかもしれないと思って、元々その高校を目指してたのもあってここに入ったら演劇をやろうと決めてました。その公演をたまたま観ていなかったら、もしかしたら演劇やってないかもしれないです。

ーー 偶然のつながりからだったんですね。演劇部の公演を観て面白い!やりたい!ってなるのは結構聞く話ですけど、役者ではなく作・演出に興味を持ったのはなぜですか?

中島 中学まではバスケ部だったんですけど自分は体育会系じゃないなってずっと思ってました。何がやりたいかなと考えているときに演劇を観て、「この台詞を書いたり、この台詞をどういう風に見せるかって考える人がいるんだよな」って気づきました。演劇部入ってすぐの頃は役者もやってたんですけど、小さい頃からお話を考えたりするのが好きだったのもあって、だんだん私がやりたいのは脚本や演出かなって分かっていったって感じですね。

ーー だいぶ早咲きと言うか、高校1年生の時から全国に行ける脚本書けるなんてすごいなあと思いました。

中島 顧問の先生も学生時代に早稲田で演劇やってたらしくすごいやる気のある人で、その先生と演劇を観るのが好きな先生の2人に色々アドバイスもらいながらやってました。それもあって書けたのかもしれません。

ーー 演劇部って国語の教員とかが顧問になるイメージがあります。学校によって先生の熱量が全然違って、演劇大好きな先生がいると演劇部が強くなったりしますよね。

もしかして、その先生の影響で早稲田っていうのが頭に入ってきたんですか?

中島 あ、そうですそうです。「演劇やるなら早稲田行きなよ!」って言われました(笑)

きちんと勉強もできてサークル活動も盛んなので早稲田が一番いいんじゃないかって自分でも感じて、3年の6月に部活を引退してからはずっと早稲田を目指して勉強してました。

ーー 茨城県に在住してたと思うんですけど、上京するにあたっての思いとかはありましたか?

中島 東京に行ったら面白い演劇がたくさんあると思ってました!あ、今も思ってますよ。毎年ゴールデンウィークに、先輩が後輩を下北に連れていってくれるイベントがあって、スズナリに行ったりしてました。何回か自分でも東京に行ってるんで、上京したらもっと面白い演劇に出会えるだろうなーっていう気持ちはありましたね。

ーー 茨城県でやってる演劇はそんなにないんですか。

中島 まず小劇場があんまりないですね。でっかいホールだと、ひたちなか市文化会館ってところがあって、柿喰う客が「こどもと観る演劇プロジェクト」っていうのをやるって聞いて、柿喰う客が茨城来るなら行こうかなと思って東京と同じぐらいの電車賃かけて行きました。ほかにはあんまり茨城で高校演劇以外の演劇を観た経験はないです。

ーー 周りに観るものが少ない中で、何を脚本の参考にしていたのでしょうか。

中島 演劇部の部室にある戯曲を読んだりですかね。あんまり演劇について勉強しようとはしていなかった気がします。

ーー じゃあ才能が…

中島 いやいやいや(笑)

「エンクラの色」とは

ーー その後めでたく早稲田に合格されて演劇倶楽部(エンクラ)で演劇を再開される訳ですが、早稲田で演劇をすることは決めてたんですね。

中島 そうですね。サークルでの活動を中心に演劇をしようとしてました。ただ、サークル活動ってどんなことしてるのか当時は情報がなかったし、演劇サークルは劇研しかないと思ってました。多分ここに入ることになるんだろうなって思いながらも具体的なことは何も分からなくて。

ーー 他の団体のお試し稽古は行きましたか?

中島 行きました。新人訓練があるとこが良かったので、劇研、木霊、エンクラ、てあとろを中心に行って、森とくるめるも何回かワークショップに行きました。それで友達も増えて、みんなでどこに入る?って話したりしてました。

ーー 中島さんがエンクラに入ることにした決め手はなんですか。

中島 エンクラは「新人訓練が終わったら自由」って言われてて、実際自由だったんですね。元々作演をやりたくてユニットや劇団を作りやすい環境を探していたのもありました。劇研にも同じような制度があるけど条件が厳しくて、エンクラは一回主宰をやったらユニット作れるっていうゆるゆるルールだったから「早く劇団をやりたい!」っていう私に合っていました。

ーー 劇団を作りたいっていうのはかなり早い段階で決めていたんですね!サークルの中で活動するだけじゃだめだったんですか?

中島 いまは分からないですけど、私たちの頃の早稲田演劇のイメージって「汗かいてなんぼ」みたいな感じで、自分はそれではないなって。「劇団」を名乗ってるてあとろや木霊は団体の色が強かったけど、エンクラは何でもよしって感じだったので、作風を0から作れる方が自分にしっくりくるなと思いました。

ーー 私は、エンクラの色といいへんじの色って全然違うように感じていて、だからこそエンクラといいへんじの結びつきが強いように思えなかったんです。

中島 ああ〜確かに。「劇団スポーツ」とか「劇団献身」とかはエンクラの派生って感じがあるかもしれないですけど、例えば「ポーラは嘘をついた」はエンクラ感全然ないし、そういう意味でいろんな団体が生まれるのがエンクラの面白さだと思いますね。

ーー エンクラから生まれた団体はそれぞれ違う色を持っているのに、エンクラには「エンクラ」っていう色があるのは不思議ですね。今のエンクラは従来の伝統や新人訓練をどう扱おうか迷ってるみたいです。

中島 そうなんです。単純に人もあんまり集まってないので心配ですね。でも、変えたければどんどん変えていくのがエンクラですから。伝統主義のアンチの中で生まれたっていう背景もあるし、自分が正しいと思うものをやるのが正義っていうか…。そこだけは共通してるのかもしれないです。縛られたくない!みたいな隠れた反抗心がエンクラらしさになってるのかもしれない。

ーー 劇研以外の劇団って、大体反劇研の思いから生まれてたりしますよね。

中島 そうですねえ〜、団体によってその思いの表し方が違ったってだけなのかも。

ーー エンクラで印象深いエピソードや思い出はありますか?

中島 印象深いエピソードかあ。エンクラって本公演がないんですね。だから新人公演以外は全員揃って何かを頑張る機会がなくて。でも、せっかくなら何かやりたいなって思って、結成33周年っていう中途半端な時期に(笑)私が本公演やりたいって提案して、実際にやりました。大変だったなあ。私がいいへんじでやりたいこととエンクラでやりたいことって全然違くて。新人公演をやったすぐあとだったのもあって、エンクラで自分がやれることって何だろうって考えてました。

33期(今の4年代)で急にいっぱい新人が入ったのでたくさん人が出る面白いもの作ろうと思ったけど、さっきも言ったように人それぞれ面白いと思うものが違うからうまくまとめないとただのぶつかり合いになっちゃう。結局、「私は演出じゃなくて言い出しっぺです!(泣)」って言って、みんなの力を借りながら創作する方向で進めました。大変だったけど楽しかったです。

ーー そこでいろんな人とのつながりを得られたのではないでしょうか。座組も大きかっただろうし、先輩が観に来たりして交流できたり。

中島 エンクラはスタッフワークに弱い部分があるので、サークルの垣根を超えてたくさんの人が手伝ってくれたのはありがたかったです。先輩方もたくさん観に来てくださって、その当時のエンクラを見てもらえたのはうれしかったですね。

いいへんじ結成/弱さとは何か

ーー いいへんじを立ち上げたのはエンクラの何年代でしたか?

中島 いいへんじっていう名前を名乗り始めたのは1年代からです。新人公演が終わってすぐ私が松浦(松浦みるさん)に声をかけたので、結成はその年です。早稲田祭のどらま館の企画で初めて作品を上演して、次の年の6月に旗揚げ公演をしました。

ーー やっぱり早咲きですねえ〜

中島 待ちきれなかった。早くやりたい!って。

ーー でも、今いないですよ。1年生で団体を立ち上げる人なんて。

中島 確かに周りにもいなかったかなあ。せっかちなのかもしれない。私たちはスタートは早くて最初の1~2年は精力的に活動してたんですけど、これじゃ多分続けられないねって2人でなって。最近はゆっくり活動する方向でやってます。

ーー 確かに、いいへんじは焦ってキャリアを積んでいるっていうよりは一つ一つ丁寧に創作している印象があります。でもそれにしてはキャリアも早いと私は思ってます。芸劇の公演もそうですし、今度6月にアゴラでやるのもそうですけど…。

「いいへんじ」っていうっていうユニット名はどこから来てるんですか?

中島 これもよく話すエピソードなんですけど、私と松浦の中で、ひらがなで略さずに呼べる名前がいいよねっていうこだわりがあったので「6文字以下でひらがな」ってお題でそれぞれ50個ずつ考えました。このやり方は新人訓練の名残で(笑)ネタとか自分の役の名前を100個考えてきてとか普通にあったので…。2人合わせて100個考えた中で、お気に入りのやつをそれぞれ3つに絞って、絞った中で唯一2人とも選んでたのがいいへんじだったので、じゃあいいへんじだね、よろしくお願いします、みたいな(笑)「答えを出すことよりも、わたしとあなたの間にある応えを大切に」みたいなコンセプトは名前が決まってからあとづけで考えました。

ーー なるほど〜、でも面白いですね。名前をつける時だけ体育会系っていう。

私が初めていいへんじの公演を観たのは芸劇eyes番外編です。あの時は「弱いい派」っていうテーマでの3団体の上演でしたが、いいへんじで大切にしていることも「弱さについて考える」ってことなのかなと思っていて。いいへんじが大切にする弱さとはどのようなものですか。

中島 脚本を書く個人として大事にしているものと団体として大事にしているものがそれぞれあると思います。劇作をするとき、壮大な物語というよりはすごくありふれた日常の中で人間が何を考えて何を感じてるかとかそういう部分を書きたいなーっていうのがずっとあります。みんなが考えないようなことでも考えちゃったりそこで立ち止まっちゃう人だったりを書くことが多くて。でも、そういう人たちって、「そんなこと考えてないで早く行動しなよ」って言われちゃうじゃないですか。それって、社会的なシステムが背景にあるんです。「弱いい派」と呼ばれたときに、その人たちが相対的に弱いとされてしまうことを、そうじゃない方向で描いて肯定できないかな?っていうのが流れがありますね。

いいへんじで言うと、まず松浦が独特で魅力的な人間なので(笑)ああいう人なかなかいないんですよ。だから私が松浦を演出する時、キャラクターを演じてもらうってよりは松浦がこの役を表現するとどうなるかなっていう風に演出することが多くて。そういう関係性から始まってるので、おのずと他の俳優さんにも同じような感じになっていくんですね。俳優さん自身の素敵な部分を活かしつつ、テキストの中で描かれてる個人のかっこ悪いけど愛おしい部分を重ね合わせて作れるといいのかなって考えてます。それが多分徳永京子さんの中で「弱いい」の一つとして捉えられたのかなと思います。

ーー 高校時代からそういう思いを持って創作をしていたんですか。

中島 日常で自分が引っかかることを書いて「これってどういうことなんだろう」って解明したいって欲が強くて。自分で書きながらも解明したいし、みんなはこれについてどう考えるんだろうってことも知りたいから稽古場で話し合ったりします。俳優さんの考えが表現の中から見えてきたりすることもあって、それがすごい面白いなっていう経験を高校の頃から重ねてました。自分が演劇を通してやりたいことは、すごく個人的に思える引っかかりから思索や対話を生むってことなんだなっていう風に徐々に見えてきました。

ーー ありがとうございます。聞いていても、「弱い」ってなんだろうって問いは消えないですよね。日常で何か引っかかることがある人が弱いわけではないし、じゃあ逆に強いって何だろうって思ったり。難しいですね。

中島さんといいへんじの今後

ーー 大学を卒業する前にコロナ禍があったと思います。創作に影響はありましたか?

中島 めちゃ影響が出ました。飯尾(飯尾朋花さん)と小澤(小澤南穂子さん)が加入して新しい体制になった途端にコロナになって…。さっきも言ったように、ガンガン新作ってよりは一個一個丁寧に作っていくっていう方針は考えていたんですけど、よりそうせざるを得なくなったというか。でも、もともとそういう創作の形を取っていこうと思っていたので、それなら社会的な状況と自分達の気持ちを鑑みて何をすべきか考えようっていう考えでメンバーの足並みが揃ってたのはよかったです。こういう状況の中でも上演することを選んだ団体や新作を作る判断をした団体もあって、そういう方々のエネルギーや演劇を守りたいという態度を尊敬しつつ、自分達の戦い方、生き延び方は違うところにあるのかなって見つけていくことになったって感じですかね。

ーー 今、上演できるかわからないっていう中で創作を続けるのも相当のメンタルも気力も必要だと思います。それだけが正解じゃないっていういいへんじの姿勢は良いですね。

中島 自分達の感覚にできるだけ嘘をつかないようにしようって言ってます。

ーー 今後どういう形で演劇に向き合っていきたいか、目標などはありますか。

中島 「続けていくこと」が目標ってずっと言ってて。大きい劇場で公演をやることとかを目標にはあんまりしてないです。続けることを目標としていれば、おのずと今は何がやりたいか、何がやれるかをその都度話し合いながら活動する方向になると思っています。

人によってライフスタイルは違うし、ライフステージも変わっていくので、例えばいいへんじの中にもっとバリバリやりたい人とゆっくりやりたい人がいたらどうしようとか、そういうのもその都度話し合っていきたいです。

松浦はよく「おばあちゃんになっても演劇やってたい」って言っててほんとにすごいなと思ってて。私はおばあちゃんになった自分が想像できないからそこまでは言えないんですけど、彼女が戻ってくる場所はずっとあったらいいな。演劇っていう非効率的だけど魅力的なメディアを使って、人が集まる機会や対話をする機会をつくり続けたいと思います。

OBOGワークショップについて

ーー ワークショップについての資料を拝見したら、中島さんは「アクショニング」を扱うとのことでした。実は私も中島さんに一度教わったことがあり、役者をやる上で台詞の解釈の一つの良い指針になったと感じているので、是非早稲田で役者やってる人にきてほしいですね。今回はどのような方がワークショップの対象ですか?

中島 どんな演劇やってる人でも使えるし応用できるなと思っています。

例えば役者なら

・セリフを発することに引っかかりを感じる人

・セリフは言えるけどこれでいいのか不安な人

演出なら

・役者のセリフの言い方にどこか違和感を感じるけど伝え方がわからない人

などにも役立つと思うので、幅広く参加してほしいです。

ーー モヤモヤを言葉にしてみるって貴重な体験だと思いますし、いったん言葉に置き換えることで、この言葉じゃない!違う!ってこともわかりますからね。

中島 このワークショップに来れない人も、「俳優・創作者のための動作表現類語辞典」という本を使えばアクショニングを体験できます。辞典って言うだけあっていろんな動詞がばーっと書いてあります。脚本の中からセリフを数個選んでそのセリフの感情に当てはまる動詞を探したりすると面白いので、携えておくといいと思います。

ーー この本を図書館で借りて読んでセリフに近いような動詞を当てはめるだけでも良い経験になりますね。

中島 やり方も本に書いてあるので、是非やってみてください。ワークショップではこれをみんなで体験するので楽しみにしててください。

ーー 最後になりますが、今いろんな制約がある中で演劇をやっている現役の我々に励ましのメッセージや応援の言葉を頂けたらと思います。

中島 多分、現役の方たちは私たちの演劇サークルでの経験と全く違う景色を見てるんだろうなと思います。もどかしい中でも公演が行われてたり、お客さんが入らなくても創作を続けているのをSNS やどらま館のホームページで拝見していて、すごい頑張ってるなって思います。今後演劇を続ける、続けないに関わらず、演劇サークルに入ってやっている表現一つ一つって何も無駄なことじゃないよっていうのを伝えたいし、自分達がやりたいこと、面白いと思うことを信じていってもらえたらいいんじゃないかな。

続け方はなんでもありだと思っていて、劇団として売れるっていう続け方もあれば、私たちみたいに細く長く、仕事や生活とともにある創作のあり方を考えるとか、色々やり方はあります。それぞれがその時々で思う「自分達はこうやっていくんだ」っていうのを信じてください。頑張れっていうかもうみんな頑張ってるよ。自分を大切に!大人たちができることがあればなんでも手伝いますのでいつでも声をかけてください。

ーー とても頼りになる先輩!ありがとうございました!

インタビュー後記

中島さんには青年団若手自主企画vo.87 升味企画『動ける/動けない 言える/言えない』を考えるWSでお世話になり、もっとお話を聞いてみたい先輩の一人だったので今回色々聞けて嬉しかったです!1年代でユニットを結成したのは「待ちきれなかった、早くやりたかったから」で、劇作は「自分が疑問を持った物事の解明のため」など、柔らかい物腰とは打って変わって自分の探究心を行動や文字に起こすのが早く、かつ丁寧ですごいです。憧れます。いいへんじはエンクラっぽくないと思っていましたが、今回のお話の随所で中島さんのエンクラ魂(?)を感じました。6月の『器』/『薬をもらいにいく薬』では、どんな言葉、やりとりで登場人物たちを肯定するのか楽しみにしています。ありがとうございました!(関口)