- Featured Article

市來玲奈×児玉竜一 舞台芸術の楽しみを語る/ 本庄早稲田の杜ミュージアム開館5周年

本庄早稲田の杜ミュージアム開館5周年記念特別対談を開催

Wed 22 Oct 25

本庄早稲田の杜ミュージアム開館5周年記念特別対談を開催

Wed 22 Oct 25

2025年10月11日、本庄早稲田の杜ミュージアムの開館5周年を記念し、特別対談「舞台芸術の魅力~歌舞伎・演劇・映画のたのしみ」が本庄キャンパス・稲稜ホールで開催されました。登壇したのは、早稲田大学本庄高等学院出身で日本テレビアナウンサーの市來玲奈さんと、話題の映画「国宝」の原作監修も務めた早稲田大学演劇博物館館長の児玉竜一文学学術院教授。本庄早稲田の杜ミュージアムで開催中の、演劇博物館出張展示「昭和100年 演劇・映画ポスター展」にあわせて、歌舞伎や映画の魅力、舞台芸術の奥深さについて熱く語り合いました。

地域に根づく文化拠点として

本庄早稲田の杜ミュージアムは、本庄市と早稲田大学が連携して設立した共同運営の文化施設です。多種多様な埴輪をはじめ、旧石器時代から近代までの本庄児玉地域の歴史や文化を伝える考古資料に加え、早稲田大学が所蔵する貴重な文化財を展示しています。2019年の開館以来、地域と大学の知を結びつけ、学びと文化の力を未来へ継承する拠点として活動しています。

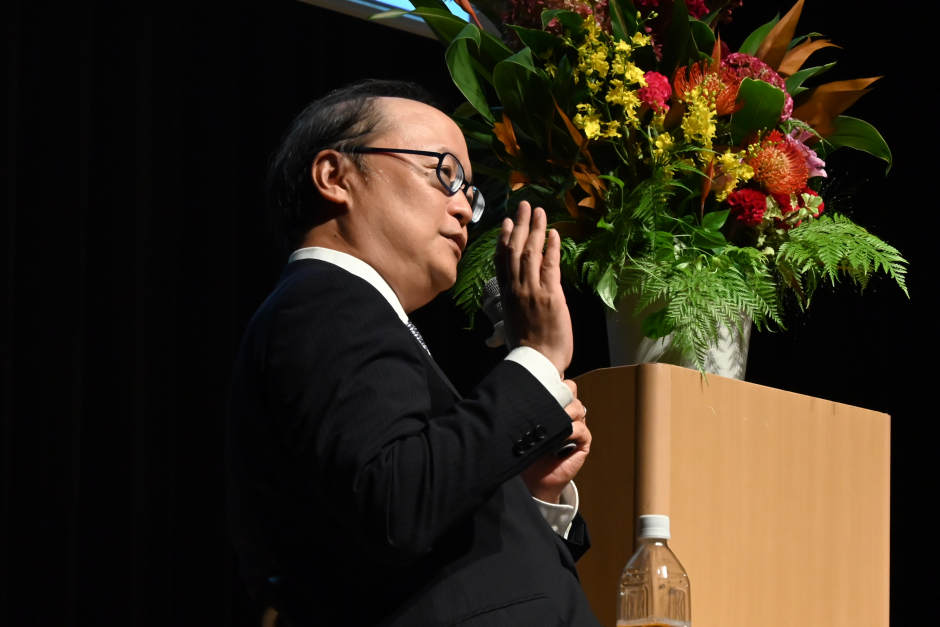

イベント冒頭には本庄高等学院の二期生でもある本庄市の吉田信解市長が登壇し、ミュージアム開館までの経緯を振り返りながら、「この5年間で9万人を超える方々にご来館いただきました。来年の2月ごろには10万人に達する見込みですこれからも多くの方に親しんでいただきたい」と開館5周年への祝意を述べました。

母校を訪れ「師弟対談」

今回登壇する児玉教授は、歌舞伎研究と評論を専門とし、歌舞伎学会の会長を務めています。市來さんは早稲田大学文学部在学中に受けた児玉教授の授業をきっかけに歌舞伎の魅力に引き込まれていったといいます。市來さんにとっての母校への「凱旋」でもあり、いわば「師弟対談」ともなる今回のイベント。司会者に促され二人がステージに現れると、会場からは温かな拍手が起こりました。

市來さんは挨拶とともに「久しぶりに訪れ、施設も増えていて、びっくりするくらい変わっていました。私が通っていた頃は本当に緑豊かな森で、秋には虫の鳴き声が聞こえてくるような静かな場所でした」と語り、本庄高等学院在学当時の本庄キャンパスの様子を振り返りました。

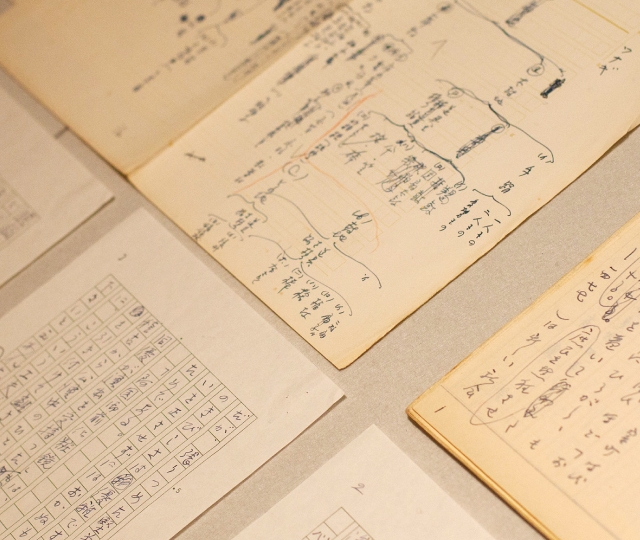

まずは、イベント登壇前に二人が見学をした本庄早稲田ミュージアムの展示の話題から。本庄市のシンボルであり、同市のマスコットキャラクター「はにぽん」のモデルにもなっている「笑う埴輪」をはじめ、本庄児玉地域で出土した埴輪や土器などを見て回りました。続けて、同ミュージアム内にて開催中の早稲田大学演劇博物館の収蔵品による出張企画展示「昭和百年 映画ポスター展」にも触れ、児玉教授は「日本だけでなく西洋の演劇や映画を網羅し、古今東西の舞台芸術を見渡せる展示です。どの年代の方にも懐かしく楽しんでいただけると思います」と来場を呼びかけました。

芸能の道、原点は社交ダンス

ここからは児玉教授が聞き手となって、市來さんが歩んできた「芸能の道」を紐解きます。市來さんが舞台やメディアに関わるようになった原点は、小学生の頃から取り組み、日本代表として世界大会出場も経験している社交ダンスだといいます。

市來さん

「小学生の社交ダンス人口は少なくて、競技としてやられる方もなかなかいませんでした。けれど、本気で取り組む方ばかりなので、強い選手のたくさんいる環境の中で、厳しい戦いではありました。高校進学後も続けるつもりでいましたが、ペアを組んでいた相手が受験を機にダンスを続けられなくなったこともあり、私も受験のために競技を引退することにしました」

本庄高等学院に進学後の2011年、アイドルグループ・乃木坂46の一期生として活動を始めた市來さん。当時の周囲の反応について次のように語ります。

市來さん

「入学したその年の夏休みにオーディションを受けました。自分自身も芸能界のことをよく分からないなかで飛び込んでいったので、周囲からどんな反応があるのか、夏休み明けに同級生や先生に会うのに緊張したんですが、みんながおめでとうと言ってくださり、そのことに支えられました。やっぱり私はこの学校に行ってよかったなと、あらためて思えた瞬間でもあったんです。同級生は握手会にも来てくれて、とても嬉しかったです」

歌舞伎との衝撃的な出会い

市來さん

「その後2014年に早稲田大学の文学部に進学しました。2年生からの専攻で、どうしても演劇映像コースで学びたいという強い気持ちがあって、学業に専念するため、1年生の時に乃木坂46を卒業しました。もともと、ダンスをはじめ芸事といわれるものが好きで、舞台を見に行くことも好きでした。だからこそ、芸能や演劇を専門に学べるところに行きたいという思いが強かったです」

児玉教授

「市來さんが乃木坂46を卒業して間もなく、乃木坂46が早稲田祭でライブを行ったんですよね。会場を訪れていた市來さんをメンバーが見つけて、ステージに引っ張り上げて踊って歌ったというエピソードを知った時、いい話だなと思ったんです。18世紀の終わりに引退した歌舞伎役者の五代目團十郎が、早逝した六代目團十郎に代わって、まだ幼かった孫の團十郎のために『私は素人です』と言いながら、舞台に上がってバックアップをしていたという逸話を思い出しました。以前からお芝居などに興味があったということですが、歌舞伎に興味を持ったのはいつからですか?」

市來さん

「それはもう児玉先生に引き込まれました。衝撃的な出会いでした。私が初めて歌舞伎鑑賞したのが歌舞伎座だったのですが、当時の市川海老蔵(現・團十郎)さんと勸玄くんの、いわゆる『勸玄白虎』の舞台でした。その時の衝撃を忘れられなくて、こんなに美しくて、繊細で、儚くて、でも、どこかこう燃えたぎる熱量みたいなものを生で見たように感じました。

そのきっかけを作ってくれたのが、児玉先生の歌舞伎の授業でした。正直なところ、はじめは出てくる言葉が難しすぎて、『何なんだ?どういうことだ?』となっていましたが、聞けば聞くほど、『ちょっと待って』『これは気になるな』『これは生で見ないと、私は人生何か損するんじゃないか』と思って、歌舞伎座に行きました。そこからほぼ毎月足を運んでいます」

児玉教授

「そうやって歌舞伎を見続けてきたことが、だんだんお仕事にもなってきて、いろいろな方にインタビューもされているんですよね」

市來さん

「日本テレビに入社した1年目から、『news zero』の番組内でカルチャー担当としてエンターテイメント分野のインタビューを行っていました。歌舞伎が好きだということは社内でも話していたので、私が番組を卒業することになったとき、スタッフの方がその思いを受け止めてくださり、2019年に初めて歌舞伎の取材に行く機会をいただきました。今でもそのご縁が続いて、現在はYouTubeで『市來玲奈の歌舞伎花笑み』というシリーズを配信しており、役者さんへのインタビューなど、歌舞伎の取材を続けさせていただいています」

映画「国宝」から広がる歌舞伎の裾野

二人の歌舞伎への熱が盛り上がってきたところで、今年大ヒットとなった、歌舞伎役者の一代記を描いた映画「国宝」についての話題へ。児玉教授は原作小説の監修を務めていました。

児玉教授

「吉田修一さんの著書である小説の『国宝』は、朝日新聞に連載されていました。連載中は、まずWordの原稿が私のところに来て、名前や史実のチェックをしました。例えば実在の人物の扱いや、時代考証などを確認しますが、なかには実在しない作品や設定などフィクションも含まれます。作家の想像力を妨げないよう、吉田さんと相談しながら1年半かけて作業を進めました」

市來さん

「これはぜひ児玉先生にお聞きしたかったのですが、これだけ歌舞伎のことを知り尽くされていて、役者さんとの関係性もある児玉先生が、映画の『国宝』を観た時、どのように感じられましたか?」

児玉教授

「歌舞伎役者の裏側、それも家庭の中にまで入って描いた作品というのは、これまでないものだったかもしれませんが、役者が流浪してまた戻ってきたり、周りの人を不幸にしてでも役作りのために人生を賭ける、といった物語のパターンは、過去に決してないわけではないです。ただ、例えば役者が引抜になって、パッと前に出てくるところを後ろから追いかけたり、役者と一緒に迫り上がってくる映像というのはこれまでにないものだったのではないでしょうか。劇場という空間への没入感が、『これは大画面で見るべき』という口コミにもつながっていると思います。歌舞伎座でも、初めて来たのだろうなというお客さんをよく見かけるようになりました」

市來さん

「出演された吉沢亮さん、横浜流星さんにインタビューさせていただく機会があったのですが、長期間に及ぶ厳しい稽古のことや、お互いがお互いの存在を支えにして撮影に臨んでいたということをお聞きしました。魂を注ぎ込んだ作品がこうやって世の中に広がって、それが歌舞伎界にもちゃんと届いていて、映画をご覧になった坂東巳之助さん、尾上右近さんにお話を伺ったときも、『いやー、すごい』と。映画では、主人公を取り巻く人間関係が描かれています。だから、その人間関係以外の、小道具だったり、大道具だったり、美しい歌舞伎の様式というのを歌舞伎座に見に来てほしいと、巳之助さんもおっしゃっていました。それを聞いて、歌舞伎がますますいろんな世代の方に刺さるといいなと思いました」

この日はミュージアムの開館時間も延長しており、二人の熱のこもった歌舞伎の話のあと、多くの来場者が「笑う埴輪」や映画や舞台のポスターを鑑賞して、帰路についてゆきました。