オーラリティと近代:ラジオ研究の可能性と方法論

日本において1925年の放送開始から100年を迎えたラジオというメディアは、草創期から戦前、戦時下、占領期、高度成長期の各段階を通じて、日本の近代社会および文化の形成に重要な役割を果たしてきました。

本シンポジウムでは、100年の節目にこのメディアについて、文学、社会学、メディア研究、カルチュラル・スタディーズなど多角的な視点から考え、そこに内包された権力関係、教化・教育の問題、大衆文化とローカリティの問題などを浮かび上がらせます。それによって、ラジオ研究の方法論と可能性についてインターナショナル、かつ学際的に議論する場を提供します。

内容

- 日時:11月30日(日) 13時00分~17時45分(開場12時30分)

- 会場:戸山キャンパス33号館3階第一会議室

- 言語:日本語、英語(通訳なし) 日英両言語の要旨集を配布

- 参加:学生、教職員、一般、どなたでも無料で参加できます。当日会場にご来場ください。

- 主催:柳井イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト

チラシ

プログラム

13:00 開会の辞

~第1セッション~

13:10 発表・中村美和子「子ども番組から照射する初期ラジオ放送-後藤新平による四つの職能を手がかりとして」

13:30 発表・黒田大河「戦時放送と文芸-時局雑誌『放送』とラジオドラマ」

13:50 発表・瀬崎圭二「関西フォークとラジオ」

14:10 発表・広瀬正浩「ラジオドラマのロスト・テクノロジー-物語の経験における「立体」」

14:30 ディスカッション(ディスカッサント・鳥羽耕史)

* 15:10 休憩 *

~第2セッション~

15:30 発表・樋口喜昭「日本における初期ローカル放送の地域性」

15:50 発表・Alex Murphy「声の空白:戦前日本における主権の危機とラジオ放送」 ※英語発表

16:10 発表・太田奈名子「漂う民主主義―日本における貫戦ラジオ放送とその社会的影響―」 ※英語発表

16:30 発表・松本章伸「周縁から見るラジオ100年―アメリカ統治下沖縄の有線放送を事例として」

16:50 ディスカッション(ディスカッサント・坪井秀人)

17:30 閉会の辞

登壇者

中村美和子(NAKAMURA Miwako)

お茶の水女子大学基幹研究院研究員。2020年お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科博士後期課程修了。博士(社会科学)。研究分野は教育史、子どもメディア史。単著に『昭和前期における口演童話の変遷―教育、ラジオへの展開と戦争協力』(ひつじ書房、2024年)。終戦前までのラジオに関する論文として「ラジオ番組『少国民の時間』による戦争協力」(2022年)、「国民学校放送発足時の学校教育に対する位置づけの検討」(2023年)、「国民学校放送が課題とした『国語』の醇化」(2024年)他がある。現在は、1925–1945年の初期ラジオ放送における子ども番組の内容、広報などの研究に取り組んでいる。

お茶の水女子大学基幹研究院研究員。2020年お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科博士後期課程修了。博士(社会科学)。研究分野は教育史、子どもメディア史。単著に『昭和前期における口演童話の変遷―教育、ラジオへの展開と戦争協力』(ひつじ書房、2024年)。終戦前までのラジオに関する論文として「ラジオ番組『少国民の時間』による戦争協力」(2022年)、「国民学校放送発足時の学校教育に対する位置づけの検討」(2023年)、「国民学校放送が課題とした『国語』の醇化」(2024年)他がある。現在は、1925–1945年の初期ラジオ放送における子ども番組の内容、広報などの研究に取り組んでいる。

黒田大河(KURODA Taiga)

大阪樟蔭女子大学学芸学部国文学科教授。同志社大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。2018年『横光利一とその時代―モダニズム・メディア・戦争』(2017年3月、和泉書院)により博士(国文学)。専門は日本近代文学。横光利一、阿部知二、堀田善衞を中心に、モダニズム文学・文化を研究。戦時下のラジオ放送と文学をめぐる業績として「重層化する〈声〉の記憶―時局雑誌『放送』と戦時放送」(『文学』、2004年3月)、「共同体の〈声〉/複数の〈声〉―時局雑誌『放送』と〈書く〉こと」(『日本近代文学』68、2003年5月)、「「国民」統合の〈声〉の中で〈書く〉こと―時局雑誌「放送」に見る戦時放送と文芸」(『文学史を読みかえる4戦時下の文学』2000年2月、インパクト出版会)等。

大阪樟蔭女子大学学芸学部国文学科教授。同志社大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。2018年『横光利一とその時代―モダニズム・メディア・戦争』(2017年3月、和泉書院)により博士(国文学)。専門は日本近代文学。横光利一、阿部知二、堀田善衞を中心に、モダニズム文学・文化を研究。戦時下のラジオ放送と文学をめぐる業績として「重層化する〈声〉の記憶―時局雑誌『放送』と戦時放送」(『文学』、2004年3月)、「共同体の〈声〉/複数の〈声〉―時局雑誌『放送』と〈書く〉こと」(『日本近代文学』68、2003年5月)、「「国民」統合の〈声〉の中で〈書く〉こと―時局雑誌「放送」に見る戦時放送と文芸」(『文学史を読みかえる4戦時下の文学』2000年2月、インパクト出版会)等。

瀬崎圭二(SEZAKI Keiji)

同志社大学文学部教授。専門分野は日本近現代文学、文化。現在の研究課題は、戦後の消費社会における若者文化とその表象。単著に『流行と虚栄の生成 消費文化を映す日本近代文学』(世界思想社 2008年)、『海辺の恋と日本人 ひと夏の物語と近代』(青弓社 2013年)、『テレビドラマと戦後文学 芸術と大衆性のあいだ』(森話社 2020年)、『関西フォークとその時代 声の対抗文化と現代詩』(青弓社 2023年)がある。

同志社大学文学部教授。専門分野は日本近現代文学、文化。現在の研究課題は、戦後の消費社会における若者文化とその表象。単著に『流行と虚栄の生成 消費文化を映す日本近代文学』(世界思想社 2008年)、『海辺の恋と日本人 ひと夏の物語と近代』(青弓社 2013年)、『テレビドラマと戦後文学 芸術と大衆性のあいだ』(森話社 2020年)、『関西フォークとその時代 声の対抗文化と現代詩』(青弓社 2023年)がある。

広瀬正浩(HIROSE Masahiro)

椙山女学園大学教育学部教授。名古屋大学大学院博士後期課程を単位取得満期退学後、同大学にて博士号を取得。東海高等学校にて勤務後、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部に所属して後に現在に至る。専門は、現代日本文学、聴覚文化論。フィクションに没入する鑑賞者の身体性を、聴覚に着目しながら検証している。単著に『戦後日本の聴覚文化──音楽・物語・身体』(2013年、青弓社)、論文に「「聴き手」は虚構世界に没入する──小説/シチュエーションCDにおける受容経験の相違」(『日本近代文学』第97集、2017年11月)、「アンビエント・ミュージックをめぐる1990年代の細野晴臣の想像力」(『JunCture 超域的日本文化研究』第14号、2023年3月)などがある。

椙山女学園大学教育学部教授。名古屋大学大学院博士後期課程を単位取得満期退学後、同大学にて博士号を取得。東海高等学校にて勤務後、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部に所属して後に現在に至る。専門は、現代日本文学、聴覚文化論。フィクションに没入する鑑賞者の身体性を、聴覚に着目しながら検証している。単著に『戦後日本の聴覚文化──音楽・物語・身体』(2013年、青弓社)、論文に「「聴き手」は虚構世界に没入する──小説/シチュエーションCDにおける受容経験の相違」(『日本近代文学』第97集、2017年11月)、「アンビエント・ミュージックをめぐる1990年代の細野晴臣の想像力」(『JunCture 超域的日本文化研究』第14号、2023年3月)などがある。

樋口喜昭(HIGUCHI Yoshiaki)

東海大学文化社会学部広報メディア学科・教授。早稲田大学政治経済学術院政治学研究科博士後期課程修了。博士(ジャーナリズム、2019年)。主著に『日本ローカル放送史 : 「放送のローカリティ」の理念と現実』(青弓社、2021年)、「ラジオ開始と放送網拡大 放送技術の誕生~黎明期の放送技術と技術者~」『放送メディア研究』(NHK放送文化研究所、2024年)などがある。

東海大学文化社会学部広報メディア学科・教授。早稲田大学政治経済学術院政治学研究科博士後期課程修了。博士(ジャーナリズム、2019年)。主著に『日本ローカル放送史 : 「放送のローカリティ」の理念と現実』(青弓社、2021年)、「ラジオ開始と放送網拡大 放送技術の誕生~黎明期の放送技術と技術者~」『放送メディア研究』(NHK放送文化研究所、2024年)などがある。

アレクサンダー・マーフィー(MURPHY Alexander)

現代および近代日本文学、パフォーマンス、メディア研究を専門とする。2022年にシカゴ大学より博士号を取得し、現在カリフォルニア大学サンタバーバラ校で東アジア言語文化研究科の助教授を務めている。現在は書籍出版に向けて、詩、音楽および音響学をめぐり戦間期日本における声の意義を検討している。

現代および近代日本文学、パフォーマンス、メディア研究を専門とする。2022年にシカゴ大学より博士号を取得し、現在カリフォルニア大学サンタバーバラ校で東アジア言語文化研究科の助教授を務めている。現在は書籍出版に向けて、詩、音楽および音響学をめぐり戦間期日本における声の意義を検討している。

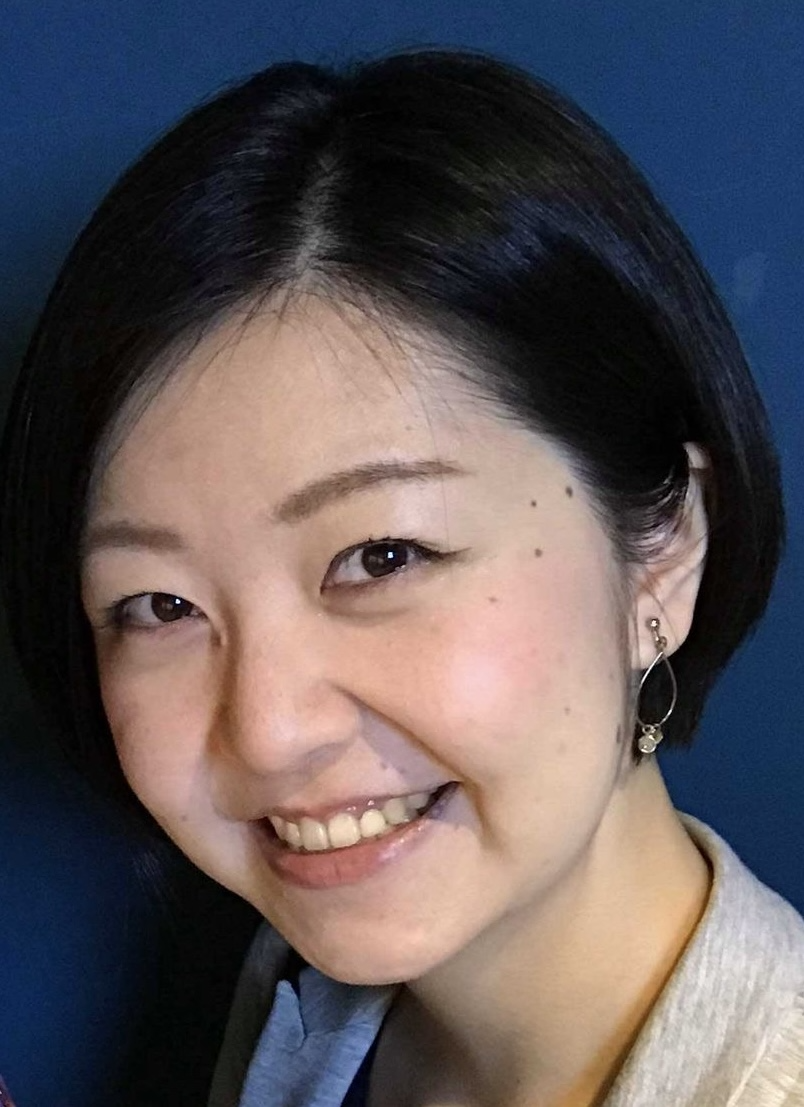

太田奈名子(OTA Nanako)

国際日本文化研究センター研究部准教授。アメリカの高校、大学に留学後、東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程修了、博士(学術)。東京大学教養学部非常勤講師、清泉女子大学文学部英語英文学科専任講師などを経て、2024年7月に現職。専門分野はメディア史、批判的談話研究。主な著作に『占領期ラジオ放送と「マイクの開放」―支配を生む声、人間を生む肉声―』(2022年、慶應義塾大学出版会、第9回内川芳美記念メディア学会賞受賞)、”The Voiceful Voiceless: Rethinking the Inclusion of the Public Voice in Radio Interview Programs in Occupied Japan” (2019, Historical Journal of Film, Radio and Television 39(3), pp.584-601)。

国際日本文化研究センター研究部准教授。アメリカの高校、大学に留学後、東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程修了、博士(学術)。東京大学教養学部非常勤講師、清泉女子大学文学部英語英文学科専任講師などを経て、2024年7月に現職。専門分野はメディア史、批判的談話研究。主な著作に『占領期ラジオ放送と「マイクの開放」―支配を生む声、人間を生む肉声―』(2022年、慶應義塾大学出版会、第9回内川芳美記念メディア学会賞受賞)、”The Voiceful Voiceless: Rethinking the Inclusion of the Public Voice in Radio Interview Programs in Occupied Japan” (2019, Historical Journal of Film, Radio and Television 39(3), pp.584-601)。

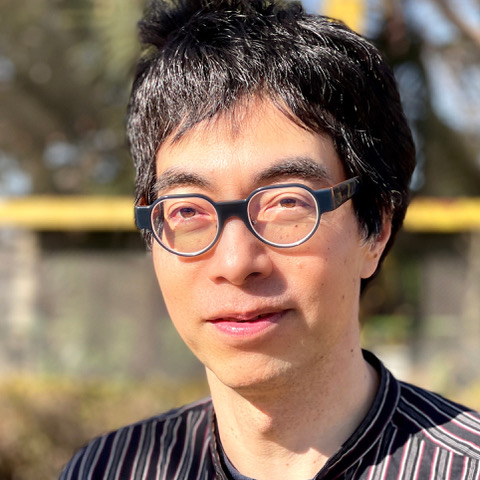

松本章伸(MATSUMOTO Akinobu)

早稲田大学文学学術院次席研究員、日本学術振興会国際競争力強化研究員。現在、米国コロンビア大学ウェザーヘット東アジア研究所客員研究員。直近2年間はハーバード大学およびメリーランド大学にて、戦後・冷戦期東アジアにおけるメディア従事者の役割と放送フォーマットの政治的機能を主題に、占領期放送資料の調査と国際共同研究に従事。日本放送協会『NHKスペシャル』、毎日放送『情熱大陸』、Discovery Channel『INSIDE OUT』などのディレクターとしての国内外の番組制作経験を基盤に、表現を通じた情報伝達とメディア政策の関係を探り、ジャーナリズムとメディア史研究を架橋する実践的研究に取り組んでいる。

早稲田大学文学学術院次席研究員、日本学術振興会国際競争力強化研究員。現在、米国コロンビア大学ウェザーヘット東アジア研究所客員研究員。直近2年間はハーバード大学およびメリーランド大学にて、戦後・冷戦期東アジアにおけるメディア従事者の役割と放送フォーマットの政治的機能を主題に、占領期放送資料の調査と国際共同研究に従事。日本放送協会『NHKスペシャル』、毎日放送『情熱大陸』、Discovery Channel『INSIDE OUT』などのディレクターとしての国内外の番組制作経験を基盤に、表現を通じた情報伝達とメディア政策の関係を探り、ジャーナリズムとメディア史研究を架橋する実践的研究に取り組んでいる。

ディスカッサント

鳥羽耕史(TODA Koji)

早稲田大学文学学術院文学部 教授

坪井秀人(TSUBOI Hideto)

早稲田大学文学学術院文学部 教授

司会

柳井イニシアティブコミッティ

◆大木エリカ(OHKI Erika):早稲田大学文学学術院文化構想学部 助手

◆金子聖奈(KANEKO Sena):早稲田大学文学学術院総合人文科学研究センター 助教

◆馬渕花菜子(MABUCHI Nanako):UCLAアジア言語文化学科 柳井イニシアティブリサーチ・フェロー

注意事項

講演中、主催者側で記録のために写真を撮ります。

ウェブサイト等に掲載する可能性がありますので、気になる方がいらっしゃいましたらスタッフまでお声がけください。

お問合せ

早稲田大学柳井イニシアティブ:[email protected]