定説を覆し、光合成微生物の夜間休眠現象さらなる解明へ

夜間、シアノバクテリアの遺伝子発現が停止するのは積極的な応答だった

早稲田大学理工学術院(先進理工学部電気・情報生命工学科)岩崎秀雄(いわさきひでお)教授、高野壮太朗氏(たかのそうたろう、先進理工学研究科修士課程修了(2013年度))、早稲田大学教育・総合科学学術院(教育学部生物学専修)園池公毅(そのいけきんたけ)教授 と名古屋市立大学冨田淳(とみたじゅん)助教のグループは、光合成を行うバクテリア(シアノバクテリア)の一種シネココッカスが暗期に入ると直ちにエネルギーを消費しながらmRNAを分解すること、つまり積極的に休眠状態に移行することを明らかにし、これまでの定説を覆す発見をしました。

多くの生物は、昼夜交代に伴って行動や細胞内の活動パターンを変化させます。タンパク質を作る過程で見られる転写・翻訳などの遺伝子発現を見ても、明暗の変化や体内時計によって多くの遺伝子が活性化されたり抑制されたりします。この中で、最も劇的な変化として知られるものに、シアノバクテリアの一種シネココッカスの明暗応答があげられます。この生物では、夜間にほとんどの遺伝子発現が停止して、転写の産物であるmRNAの9割が消失してしまいます。陽が昇る(光が当たる)と、もう一度ゼロから転写が全面的に回復することになります。この劇的な遺伝子発現パターンの変化は、従来「夜間に光合成が停止して、エネルギーが枯渇することに由来する受動的なメカニズム」によると考えられてきました。

本研究によって見出された「積極的に毎晩引き起こされる休眠現象」のさらなる解明により、昼夜交代に伴う生命の柔軟な環境適応体制が明らかになることが今後も期待されます。

今回の研究成果は、英国科学誌(オープンアクセス誌)『BMC Biology』オンライン版に、2015年6月10日に掲載されました。

論文題目: The initiation of nocturnal dormancy in Synechococcus as an active process 「Synechococcusの夜間休眠の導入は積極的なプロセスである」

著者:

- 高野壮太朗 早稲田大学大学院先進理工学研究科修士課程修了(2013年度)、筆頭著者

- 冨田淳 名古屋市立大学大学院薬学研究科助教

- 園池公毅 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

- 岩崎秀雄 早稲田大学理工学術院(先進理工学部電気・情報生命工学科)教授、責任著者

研究の背景と経緯

昼夜の環境変化は、生物の行動様式や内部状態を大きく変化させる環境要因です。私たち人間の自らの生活パターンを思い浮かべることでも、それを実感するのに十分です。ただ、植物など光合成によって必要なエネルギーを賄っている生物は、とりわけ昼夜の環境変化の影響を受けやすく、光エネルギーを利用できる昼と、利用できない夜とで、自らの生き方を大きく変化させなければなりません。シアノバクテリアはそうした光合成生物の一つであり、葉緑体の祖先と言われています。陸上植物などに比べ、非常に単純で、光合成や概日リズムの研究に適しています。

今回私たちが解析したシアノバクテリアの一種シネココッカスは、昼から夜へと環境が変化すると、自らの活動パターンを著しく変化させます。生物が生存・繁殖していく上で、主な生体構成部品であるタンパク質の産生は欠かせません。この産生プロセスは、タンパク質合成に必要な情報を担うmRNAの合成(転写)とmRNAの情報を基にしたタンパク質合成(翻訳)の2つのプロセスからなります。シネココッカスは、昼は、この転写・翻訳を活発に行うのですが、夜はこの活動をほぼ完全に停止させます。特にmRNA量の総量は、夜間には9割近くが消失してしまいます。これは一見、昼間は活発に動いて夜は休む私たちのライフサイクルと似ているように思われます。しかし、私たちは夜に活動量が低下するとはいえ、体内では様々なメカニズムが働いています。転写・翻訳をまったく行わないということはありません。そのように考えると、シネココッカスが夜間に転写・翻訳をほぼ完全にストップさせることは、あたかも毎晩休眠状態に入っているように見えます。

では、この暗期の休眠状態はどのようにして引き起こされるのでしょうか。シネココッカスは、通常光合成を通じて外部からエネルギーを取り込みます。当然、転写・翻訳にもエネルギー(主にアデノシン3リン酸,ATP)が必要ですから、エネルギーが取り込めない環境でこの活動を行うことも困難なはずです。つまり「シネココッカスは夜になると光合成が行えなくなるために、受動的に遺伝子発現が停止してしまう」というのが従来の仮説でした。

研究の内容

まず、私たちはこの仮説に即して、「昼間でも光合成を止めることで、シネココッカスの休眠状態を引き起こせるのではないか」と予測しました。そこで、光照射条件で光合成阻害剤を投与すると、それまで豊富にあったmRNAの量は、確かに夜間同様大きく低下することを発見しました(図1)。

図1. DNAマイクロアレイを使って全遺伝子のmRNA量を調べた結果、夜間(暗期)と光合成停止条件下(+DCMU,DBMIB)では、大きくmRNA量が低下した。いっぽう、夜間(暗期)にATP量が低下すると、大規模なmRNA量の低下が緩和されることが明らかになった(暗期+DBMIB)。黒は遺伝子発現レベルが前後で変わっていないことを,黄色は遺伝子発現レベル(mRNA量)の上昇,青は減少を示す。

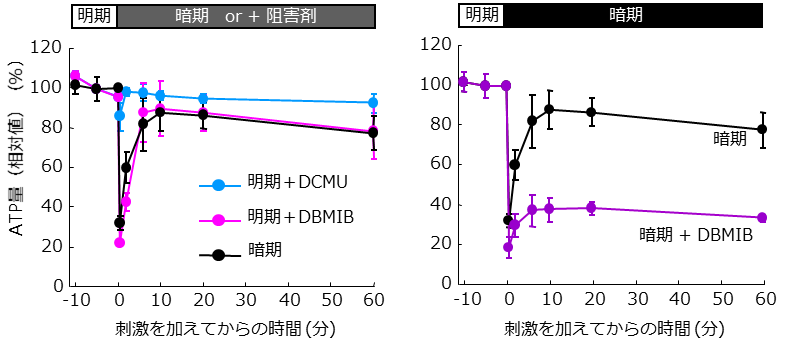

次に私たちは、細胞内のエネルギー通貨であるATP量を測定しました。光合成停止条件では、当然このATP量は低下するはずでした。ところが、予想に反して、夜間でも光合成阻害剤を加えた条件でも、光照射条件に比べてATP量はそこまで大きく低下しませんでした(図2)。つまり、エネルギーが保たれているにも関わらず、夜になると転写をストップさせ、休眠状態に入っていることが分かったのです。

図2. 夜間や光合成停止条件下(+DCMU,DBMIB)でもATP量に大きな違いは見られない。一方夜間にDBMIBを加えて呼吸を阻害すると、ATP量は劇的に低下する。

では、夜間に細胞内でATP量を低下させるとどのようなことが起きるでしょうか。シネココッカスは、光の利用できない夜間には、主に呼吸によって必要なATPをまかなっています。そのため、呼吸を阻害されると、ATP量は大きく低下します(図2)。こうしてATP量が低下した状態では、驚くべきことにmRNA量の低下(分解)が抑制され、昼間とそれほど変わらない量が保たれていることが分かりました(図1)。ATPが高く保たれている条件では、むしろmRNA量が低下しているわけですから、これは当初の仮説とはまったく反対の現象ということになります。

これらの結果から、シネココッカスは、mRNA量を劇的に低下させるためにATPを必要としていること、つまり「休眠状態に入るためには、細胞内のエネルギーが保たれている必要があること」が明らかになりました(図3)。この結果は、シネココッカスが能動的にmRNA量を下げ、休眠状態に入っていることを強く示唆しています。

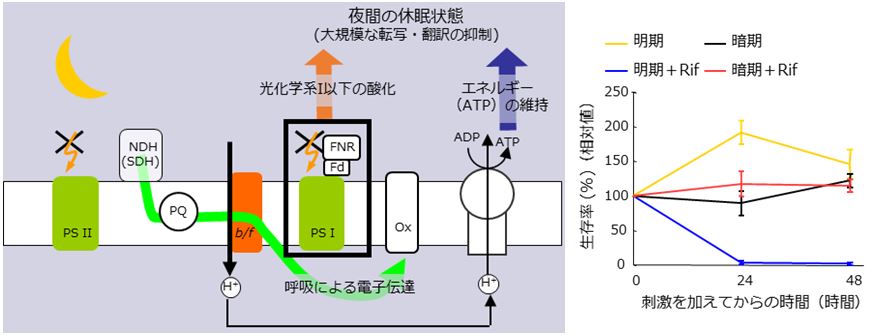

図3. 休眠状態になるには、光合成が停止する暗期であっても、呼吸によってATPレベルが維持されている必要がある。夜間(暗期)で転写を阻害(+Rif)しても、シネココッカスは生存率を維持できる。

では、生物の増殖・生存に不可欠な転写・翻訳のプロセスを夜間に止めることは、シネココッカスの生育にどのような影響を与えるのでしょうか? 昼間、光が当たる条件で、転写を阻害する薬品(リファンピシン)をシネココッカスに添加すると、ほとんどの個体が死滅します(図3)。しかし、夜間にこの薬剤を添加しても、生存にはほとんど影響を与えないことが明らかになりました(図3)。夜間になるとシネココッカスは、転写・翻訳をしなくても良い状態になっているのです。

今後の展望

今回の研究は、昼夜の切り替わりに対する、光合成生物の適応戦略について新たな知見を提供するものです。夜間に転写を積極的・全面的に抑制する生物がいることは、これまで明らかにされておらず、他の生物の昼夜適応戦略を考える上でも興味深い発見だと思われます。

では、夜間に積極的に休眠状態をとると、どのようなメリットがあるのでしょうか? 一つには、栄養源が少ない条件では活動量を下げて省エネ化し、エネルギーの無駄使いを防いでいる可能性があります。しかし、せっかく昼間にたくさん生産したmRNAを、夜間にエネルギーを使って壊さなければならないのはなぜか、は現時点では明確な答えは用意できていません。この小さな生物体で毎晩繰り返される、大規模な遺伝子発現の相転移(劇的な転換)には、まだ環境適応の巧妙な仕掛けが潜んでいると考えられます。今後さらにそれらを明らかにしていくことで、巧妙な環境システムに関する理解が深まることが期待されます。

用語解説

- シアノバクテリア:植物と同様に酸素を発生する光合成を行う原核生物(細菌、バクテリア)。藍藻(ラン藻)とも呼ばれ、植物の葉緑体の祖先と考えられています。

- シネココッカス:光合成や生物時計の研究によく用いられている、単細胞性・淡水性のシアノバクテリアの一種。

- mRNA:細胞の中では、遺伝子であるDNAの情報(ATGCの4文字からなる遺伝情報)にもとづいて,さまざまな酵素などのタンパク質が合成されます。この際、DNAの情報の一部が特定のタイミングで、適切な量、RNAと呼ばれる分子にコピーされます。この過程を「転写」と呼びます。そのRNAの情報に基づいて、特定のアミノ酸配列からなるタンパク質が合成されます。この過程を「翻訳」と呼びます。RNAには種類がいくつかありますが、タンパク質に翻訳されるRNAがmRNAと呼ばれています。