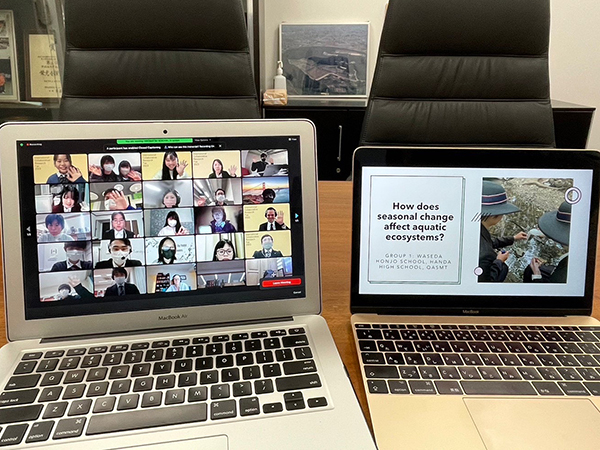

1月28日にSSH校である立命館高校が主催するInternational Collaborative Research Fair 2023 (以下ICRF)がオンラインで開催され、本校からは2年B組濵谷凜さん、2年D組谷口明莉さん、元2年G組Frida Deningさんが参加しました。Fridaさんは1月11日にドイツに帰国したので、ドイツからの参加となりました(朝5時!)。3名は、5月からオーストラリア・愛知県の高校と3校で、2週間に一度のオンラインミーティングを1月まで継続し、3校合同で研究成果の発表を行いました。ICRFは世界最大規模のオンライン高校生科学シンポジウムです。

以下は、濵谷さん、谷口さんからの寄稿です。

ICRFは、立命館高等学校が主催する国際共同課題研究プロジェクトです。国内校17校、海外校15校が16チームに分かれ、16テーマの国際共同課題研究に取り組みました。本庄高等学院は、愛知県立半田高等学校とオーストラリアのQueensland Academy for Science, Mathematics & Technologyと共同で、「how does seasonal change affect aquatic ecosystems? (季節の変化がどのように水生生態系に影響を与えるのだろうか?)」というテーマに取り組みました。

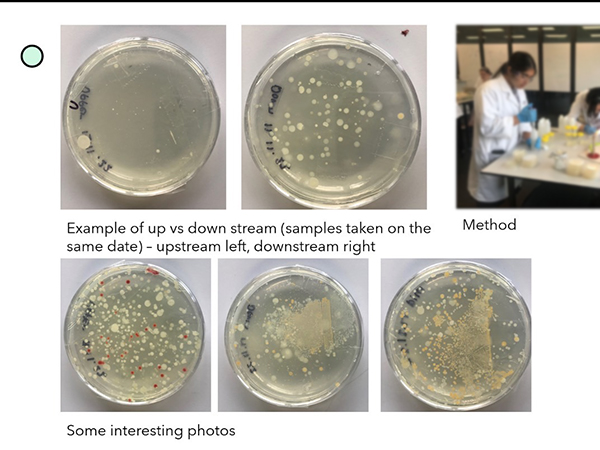

季節が正反対のオーストラリアの学校との交流という機会を活かして、周囲の環境が水質に及ぼすことがあるのではないかと思い、テーマを決定しました。7ヶ月の間、私たちは水質の調査やバクテリアの培養などを行い、Zoomを通して同じグループのメンバーに結果を報告しました。

調査の結果、水温が高い時は水中の溶存酸素濃度が低く、反対に水温の低い時は溶存酸素濃度が高いことがわかりました。生物の繁栄のためには、水中の溶存酸素を増やす必要がありますが、水温を調節する方法は現実的ではありません。そこで、私たちは解決策として藻類を使い、生物が水中で光合成を行える方法があるのではないかと考えました。さらに、調査を進めると藻類はバイオ燃料としても活躍することがわかりました。これは、世界が抱える最も大きな問題の一つである地球温暖化にも関連づけて研究ができることに繋がりました。しかし調査を続けた結果、藻類養殖を実践するには大勢の人々の協力と大規模な場所が必要であり、これらがかけていると本格的な効果は得られないことがわかりました。

最終的に、私たちは非現実的な提案はせずに、養殖が現実的に可能になった時に研究内容を実行に移す方が良いのではないかという結論に至りました。

谷口明莉、濵谷凜