カーボンニュートラルの実現に向けて、早稲田大学の建築物における環境配慮について紹介します。

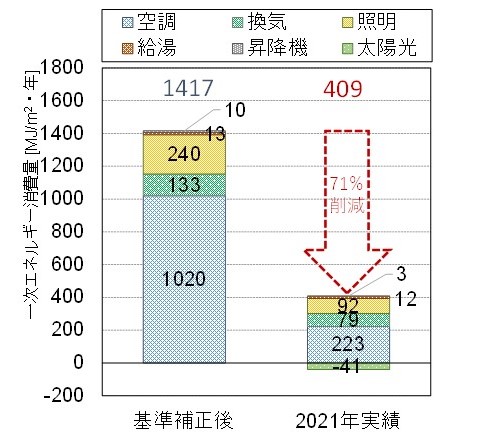

早稲田アリーナ(37号館)は、2019年3月に竣工しました。早稲田アリーナは、BELS(建築物エネルギー性能表示制度)において、基準一次エネルギー消費量に対して50%以上のエネルギー削減を実現し、早稲田大学では初めてのZEB Ready(BEI=0.39:削減率61%)の認証を受けています。

ZEB:Zero Energy Buildingの略

ZEB Ready:ZEBで定められた4つのカテゴリーの一つ.省エネルギー法で定められた基準一次エネルギー消費量に対して、50%以上のエネルギー削減を実現している建築物を指す.

BEI:Building Energy Indexの略 BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量で算出される環境性能

早稲田アリーナでは、建築計画・ランドスケープ計画・設備計画の緻密な融合を図ることで、消費エネルギー量の削減だけではなく、生活環境・地域環境・地球環境など、私達を取り巻く様々な階層の環境改善に貢献する、持続可能性にも優れた次世代型の環境配慮型建築物を実現しています。

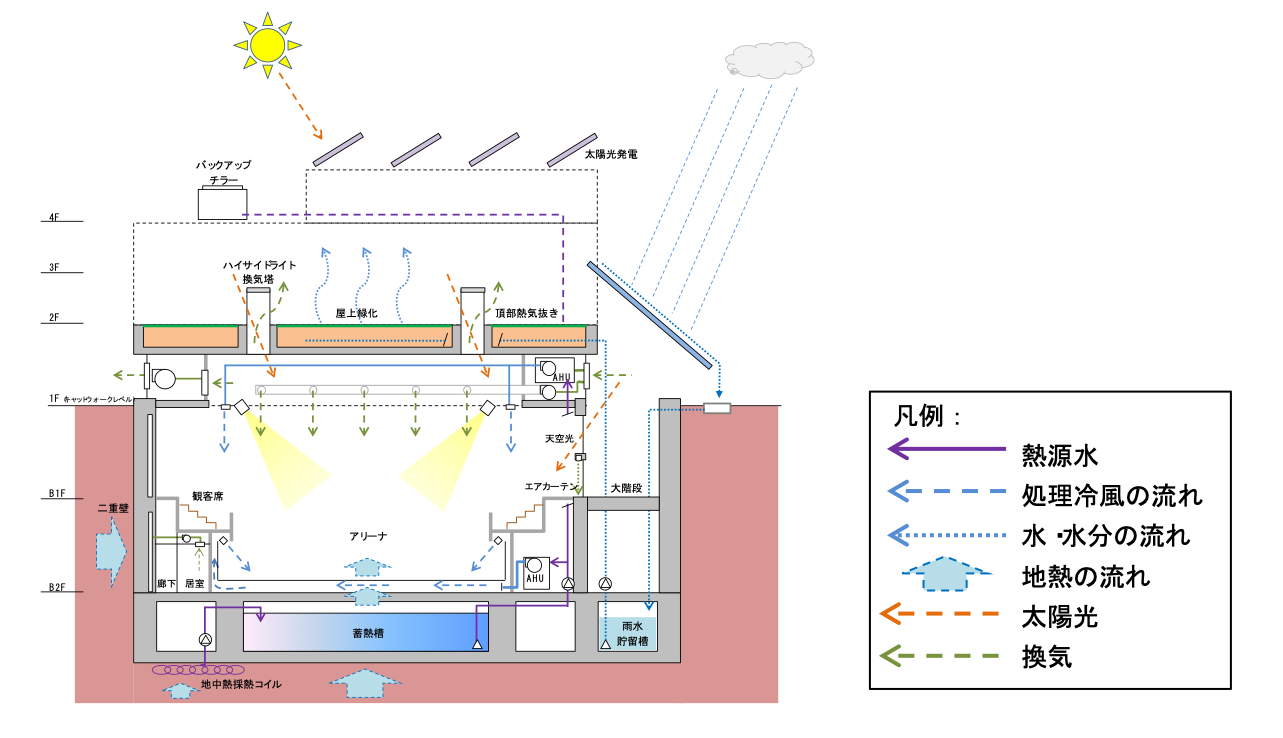

断面透視図

バイオフィリックデザイン:自然の変化を感じやすい環境と、感じにくい環境を比較した場合、自然の変化を感じやすい環境の方が知的創造性・知的生産性が向上するという学術研究に基づくデザイン手法.

帰宅困難者一時滞在施設:早稲田アリーナは大規模災害発生時の帰宅困難者の一時滞在施設として、72時間の自立運転可能な非常用発電設備などを有しています.

戸山の丘

『ゼロエネルギーアリーナ』:設計段階において、メインアリーナおよびその付帯施設で使用する年間のエネルギー消費量と太陽光発電設備によって発電されるエネルギー量を比較した結果、太陽光発電設備での発電量が使用量を上回ることを確認した.試算上、商用電源に依存しなくてもアリーナの運営が可能なため、これを『ゼロエネルギーアリーナ』と定義している.

早稲田アリーナでは、持続性にも優れた次世代型の環境配慮型建築物を実現するため、従来とは異なる新たな設計思想や建築技術・環境技術を取り入れています。

-屋上緑化による環境共生とそれを支える建築技術-

-計画特性・運用特性の分析による効果的な環境技術の導入-

早稲田アリーナは、早稲田界隈の「みどりのネットワーク」の中継点に位置しています。

建築計画・ランドスケープ計画・設備計画の緻密な融合を図り、持続可能性に優れたランドスケープアーキテクチャーとしての建築物を実現しています。

メインアリーナの屋上につくられた『戸山の丘』は、第二の大地としてキャンパス環境・地域環境の向上に寄与しています。

『戸山の丘』は、建築物の屋上部分に設けられた屋上緑化の一種です。生物多様性に富んだみどりの環境を実現するためには、土の厚さは様々な植物や生物の育成に関わる大切な要素であり、100cm以上の土が必要になります。『戸山の丘』では、平均土厚 約100cm・最大土厚 約230cm(2階レベル マウンド部分)を確保し、自然界のエコトーンにヒントを得た植栽基盤を構築することで、第二の大地とも言える環境を実現しています。

エコトーン:生物学において陸域と水域、森林と草原など、異なる境界が連続的に推移して接している場所のこと.移行帯や推移帯とも呼ばれ、水の深さや土の水分条件が少しずつ変化するため、多様な植物や生物が生息している.

透水性三角形PC床版と目地に施された植栽(ディコンドラ)

早稲田アリーナでは、狭隘化が進んでいた戸山キャンパスのキャンパス環境の改善を目的に建物ボリュームの大半を地下に配置し、メインアリーナの屋根に相当する部分を『戸山の丘』で緑化することで、キャンパス内に新たなパブリックスペースを生み出すとともに、屋根面からの膨大な日射影響や熱影響をなくし、省エネルギーのしやすいコンディションをつくりだしています。同時に、このような計画特性を活かし、地中熱を利用した空調・換気システムを構築することで、『ゼロエネルギーアリーナ』とZEB Readyの2つの環境目標を達成しています。

建築物の省エネルギー化・ゼロエネルギー化を推進するためには、それぞれの建築物の施設特性・運用特性を適切に把握し、エネルギー量の削減につながる計画とする必要があります。早稲田アリーナでは、建築計画・ランドスケープ計画に工夫を施し、エネルギー消費の主な要因となる空調負荷を大幅に低減するとともに、自然エネルギーを有効活用した設備計画でZEB Readyを達成しています。

空調負荷の主な要因:空調負荷の要因は、主に外部からの熱影響である「外部負荷」と、室内の良質な空気質を維持するための換気に伴う「換気負荷」、さらに利用者の人体や照明設備などから発せられる「内部負荷」の3つの要因から構成されます。

早稲田アリーナでは、メインアリーナをはじめとする建物ボリュームの大半を地中に配置するとともに、その屋上部分を「戸山の丘」と名付けた平均土厚 約100cmの土で包んでいます。厚みのある土は高い断熱性能を持っており、これにより早稲田アリーナは「外部負荷」を一般的な建築物と比較して大幅に削減しています。

「外部負荷」の少ない早稲田アリーナでは、「換気負荷」や「内部負荷」が空調負荷の主な要因となります。「換気負荷」は、室内利用者の呼吸に伴う空気質の悪化を解消するための換気によって外気が室内に導入されることによって発生します。メインアリーナではCO2濃度センサーを導入し、換気量の最適化を図ることで、良質な空気質の維持と「換気負荷」の低減を両立しています。

早稲田アリーナでは、国際的な競技場で多くの採用実績を持つ、LED照明器具と特殊な反射板を組み合わせたスポーツライティングシステムを採用し、従来の照明方式と比べて照明器具数・照明エネルギーを約20%削減するとともに、コート直上に照明器具のない良質な競技環境を実現しています。また、地下でありながらも積極的な自然採光を図り、照明を点灯しなくても最低限の光環境が確保できる計画としています。

メインアリーナは、施設特性・運用特性を踏まえ、設計基準温度の見直しを図ることで、省エネルギー化と快適性を両立しています。メインアリーナの設計基準温度は年間を通じて、下限を身体への負担が少ない13℃・上限を熱中症の発生リスクの少ない28℃に設定し、許容値を広げています。(一般的な設計基準温度:夏26℃・冬22℃)

一方、卒業式・入学式・早稲田祭などの場合は、6,000人の利用者が発する人体発熱と、呼吸に伴う膨大な換気により外気導入量が通常時とは異なる状況になります。これらの複合的要因により、スポーツ時での利用時と異なる快適な室温が確保できるのも早稲田アリーナの特徴です。

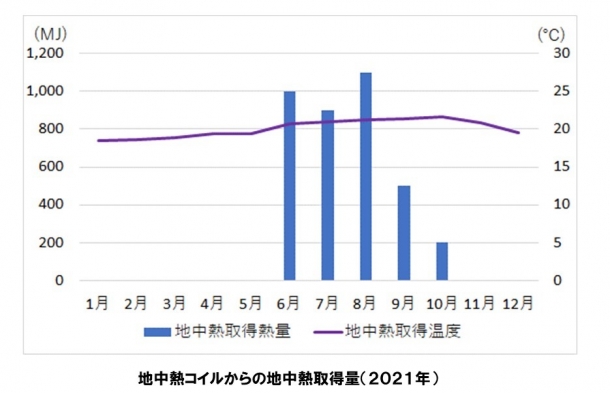

土の中の温度は、外気温とは関係なく、年間平均15~20℃と安定しています。早稲田アリーナでは設計段階で地中温度の実測試験を行い、その温度が年間を通じて18℃を維持していることを確認し、これを室内温度の維持や空調熱源に利用しています。

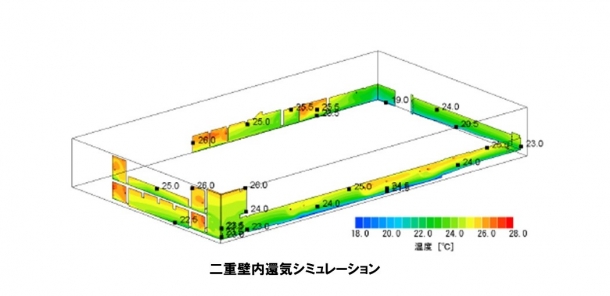

一般に地下は地上の空間に比べて外部からの熱影響を受けにくい一方で湿度が高くなる傾向にあり、これが利用者の不快感やカビの発生などの原因になります。早稲田アリーナの地下空間では、外壁に沿って通常よりも幅の広い二重壁を設けることに加え、メインアリーナの外周の壁や床を二重化しています。この中を換気することで室内への湿度影響を低減するとともに、この換気によって得られた地中熱も無駄なく空調・換気設備に導入し、省エネルギー化を図っています。

メインアリーナの構造体には、多くのコンクリートが用いられています。コンクリートは熱容量が大きいことから、早稲田アリーナでは土と接するコンクリート構造体を蓄熱体として利用し、土から得た年間平均18℃の地中熱をコンクリートの蓄熱効果・放射効果を活かして室内に導入することで、空調設備に頼ることなく、基本的な室内温度を維持しています。

早稲田アリーナの最下層には、全長900mの地中熱採熱管を埋設し、この中に水を循環することで、平均温度18℃の水を地下ピット内の蓄熱水槽に貯留しています。日常的なスポーツ利用時は構造体からの蓄熱効果・放射効果で室内温度を維持していますが、観客席の利用を伴う対外試合や卒業式・入学式・早稲田祭などの大人数での利用の際には、それだけでは十分な室内温度を維持できないケースが発生します。そこで、早稲田アリーナでは地中熱採熱管で集めた水を熱源水とした空調システムを構築し、あらゆるケースにおいて省エネルギーと快適性を両立する仕組みを実現しています。

地中熱採熱管

早稲田アリーナ高層棟の屋上には、50kW規模の太陽光発電設備を設置しています。ここで発電された電力量は、メインアリーナとその周辺施設を稼働するために必要なエネルギー量を越える量となっており、メインアリーナは試算上、ゼロエネルギーで運用が可能(※)な仕組みとなっています。

※注:天候条件やメインアリーナの使い方については、これまでの実績に準じたものとして試算をしています。

早稲田アリーナの設計段階のBEIは0.39で、省エネルギー法で定められた基準値に対して61%削減となっています。早稲田大学では運用方法の見直しや工夫による更なる省エネルギー化を推進するために、大学・設計者・施工者など、このプロジェクトに関わる多くの関係者の知見を集め、竣工後の運用改善を図ることで、2021年度の実績値として71%のエネルギー削減を達成しています。

2023年 第1回SDGs建築賞 大規模建築部門 国土交通大臣賞

2022年 第63回BCS賞

2021年 第46回東京建築賞 東京都知事賞 および 一般二類部門 最優秀賞

2021年 日本建築士会連合会 第1回建築作品賞 奨励賞

2020年 第18回環境・設備デザイン賞 建築・設備統合デザイン部門 最優秀賞

2020年 第19回屋上緑化・壁面緑化技術コンクール 国土交通大臣賞

2019年 第29回AACA賞 優秀賞

他

Copyright ⓒ 2021 YAMASHITA SEKKEI , SHIMIZU CORPORATION. All Rights Reserved